chatgptを安く使う方法のまとめ!無料・VPN・代替ツールを比較解説を安く使う方法を知りたいと考えている方も多いかもしれません。Plusプランの料金に迷ったり、無料でどこまで使えるのか気になって調べているというケースもあるでしょう。実際、GPT-4oをはじめとする一部の高機能は、無料でも使える範囲があります。

さらに、地域によって異なる料金体系を利用したり、他のAIツールと組み合わせて使うことで、コストを抑えながら活用する方法もあります。この記事では、ChatGPTをより効率的かつ負担の少ない形で利用するための工夫や、それぞれの選択肢の特徴をわかりやすく紹介します。

- chatgptを安く使う方法がわかる

- VPNによる地域価格活用にはリスクがある

- ChatGPT Plusは為替変動で価格が毎月変わる

- 無料AIツールや割引制度も視野に入れるべき

chatgptを安く使う方法で現実的なものは?

- ChatGPTを無料で使う現実的な方法とは?

- VPNを使ったchatgpt 安く使う方法の検証

- ChatGPT Plusを安く契約するための裏ワザ

- 有料プランの料金は高い?内容とコスパを検証

- アプリ版は本当にお得?Web版との比較ポイント

- 従量課金モデルはある?ChatGPTの課金体系を解説

ChatGPTを無料で使いたいと考えているなら、まずはOpenAI公式が提供する無料プランの仕組みを理解することが大切です。現在、無料ユーザーでもGPT-3.5またはGPT-4o miniをベースとした基本機能が利用できるようになっており、2024年5月以降は一部アカウントでGPT-4oの使用も可能になっています。

ただし、これらのモデルはサーバー負荷や利用状況に応じて動的に制限がかかる場合があり、常に同じ条件で使えるとは限りません。特にGPT-4oに関しては、ユーザー報告によると「1日10回程度」などの制限があるようですが、OpenAI公式から明確な上限は発表されておらず、状況により変動します。

実際の利用シーンとしては、軽めの会話やアイデア出し、日常的な質問などは無料でも十分対応可能です。一方で、長文の生成やコードレビューなど高負荷な処理を連続して行うには不向きなため、「無料でどこまで満足できるか」を見極めておくことが重要です。

VPNを使ったchatgpt 安く使う方法の検証

「ChatGPTをVPNで安く使える」という情報を見かけた方も多いかもしれません。これは、一部の国ではChatGPT Plusの月額料金が日本よりも安く設定されているため、その国からアクセスすることで料金を抑えることができる、という仕組みに基づいています。

たとえば、インドやフィリピンなどでは月額料金が安くなっているケースもあります。VPNを通じてこれらの地域のIPアドレスを使えば、その地域の価格で契約できる可能性があるというわけです。

しかし注意点として、OpenAIは利用規約で「地域偽装」や「虚偽の申告」による不正アクセスを禁止しています。実際にVPNを通じて購入できたという報告もありますが、後からアカウント停止や支払い無効とされるリスクもあります。

したがって、VPNを活用した割引方法は確かに「安く使える手段」のひとつではありますが、公式に認められていないグレーな方法です。個人利用のリスクを理解した上で判断する必要があります。

ChatGPT Plusを安く契約するための裏ワザ

ChatGPT Plusを少しでも安く利用するための現実的な方法を紹介します。以下の工夫を組み合わせることで、コストを抑えることが可能です。

- OpenAI公式サイトでキャンペーンを確認する:OpenAIがキャンペーンを実施する場合があり、割引が適用される可能性があります。定期的に公式サイトをチェックして、お得な情報を逃さないようにしましょう。

- 教育・非営利向け割引プランを検討する:教育機関向けの「ChatGPT Edu」や非営利団体向けの「OpenAI for Nonprofits」(Teamプラン20%オフ、Enterpriseプラン50%オフ)を利用できます。該当する場合は公式ページから申請することでコストを抑えられます。

- 為替手数料の少ないクレジットカードを選ぶ:ChatGPT Plusはドル建て(月額$20)で請求されるため、為替手数料が低いクレジットカードを使うことで実質的な支払い額を減らせます。為替レートや手数料を比較して最適な支払い方法を選びましょう。

- 複数人でTeamプランを利用する:Teamプラン($25/ユーザー/月、年払いで$20/ユーザー/月)を複数人で利用すれば、1人あたりのコストを抑えられます。たとえば、5人で利用する場合、1人あたり$5(約750円、為替レート150円/$)程度に抑えられるため、個人利用よりもお得です。

なお、ChatGPT Plusはドル建てでの請求となるため、日本円換算では為替レートによって月額2,800円〜3,300円程度に変動します。また、VPNを通じて安い国で登録する方法は、地域価格差がないため効果がなく、規約違反のリスクがあるためおすすめできません。

有料プランの料金は高い?内容とコスパを検証

ChatGPTの有料プラン(ChatGPT Plus)は、現在日本円で月額約3,000円(税込)程度で提供されています。高く感じるかどうかは、ユーザーが求める「使い方」と「目的」によって大きく変わります。

まず、この料金には以下のようなメリットが含まれます。

- GPT-4o(最新・最高性能モデル)への優先アクセス

- 高速応答、ファイルアップロード、画像認識などの拡張機能

- プラグインやカスタムGPTの利用権限

- サーバーが混雑していても優先的に処理される

一方で、「日常会話だけ」「たまに使う程度」のユーザーにとっては、3,000円という価格は割高に感じられるかもしれません。無料ユーザーでもGPT-4oにアクセスできる機会がある現在、有料の必要性を感じにくくなっている側面もあります。

結論として、有料プランは頻繁に使う人・業務で活用する人には十分な価値があるものの、ライトユーザーにはコスパが合わないケースも多いです。自分の使い方に合わせて、継続課金するかを判断するとよいでしょう。

アプリ版は本当にお得?Web版との比較ポイント

ChatGPTはスマートフォンアプリでも利用可能ですが、「アプリの方が安く使えるのでは?」という声もあります。結論から言えば、価格自体はWeb版と同じで、機能も大きな差はありません。しかし、使用感や利便性においては一部の違いがあります。

アプリ版(iOS・Android)では、以下の点でメリットがあります。

- モバイル環境で手軽にアクセスできる

- 音声入力が標準搭載されており、対話型のやりとりがしやすい

- 通知機能により応答の確認がしやすい

一方、Web版は大画面での利用やファイルアップロード、複雑なコピペ作業などに向いており、作業効率が高いのが特徴です。

料金に関しては、アプリ経由でChatGPT Plusに加入した場合、AppleやGoogleの手数料が加算されて割高になる可能性があるため、基本的には公式サイト(Webブラウザ)からの加入がベストです。

従量課金モデルはある?ChatGPTの課金体系を解説

ChatGPTは基本的に定額制(月額課金)モデルですが、「使った分だけ払いたい」というニーズから従量課金モデルの有無を気にする人も増えています。

従量課金はない

現在、ChatGPT(チャット型サービス)では従量課金の仕組みは導入されていません。ただし、OpenAIのAPIサービスでは、リクエスト数や処理トークン数に応じた従量課金制が採用されています。これは、企業や開発者向けに提供されているもので、GPT-3.5やGPT-4などのモデルに応じて料金が設定されています。

APIであれば従量制に近い

つまり、「従量制で使いたい」という方には、ChatGPT APIの利用が最も近い選択肢となります。ただし、こちらはある程度の技術スキルが必要になるため、一般ユーザーにはハードルが高いかもしれません。

カジュアルに使いたい方にとっては、やはりChatGPT Plusの定額制が現実的な選択肢といえます。

chatgptを安く使う方法|無料AIツールの比較と活用術

- Google Gemini:無料で使えるマルチモーダルAI

- Bing Chat(Copilot)を活用した無料代替手段

- Copilotの商用利用とプライバシー保護の違いとは?

- Poe(ポー)は無料?ChatGPT代替としての可能性

- 天秤AIとは?無料で使える日本製チャットAIの実力

- 無料ツール「ラクリン」でGPT-4を間接的に使う方法

- チャットGPTの料金プラン比較と選び方

- 有料版と無料版の違いを機能で見極める

- ChatGPTの料金は本当に月額3,000円?

- GPT-4が無料になる未来はある?現状と予測

- 無料ユーザーの回数制限と対処法まとめ

- 教育・非営利向けChatGPT割引プランの活用方法

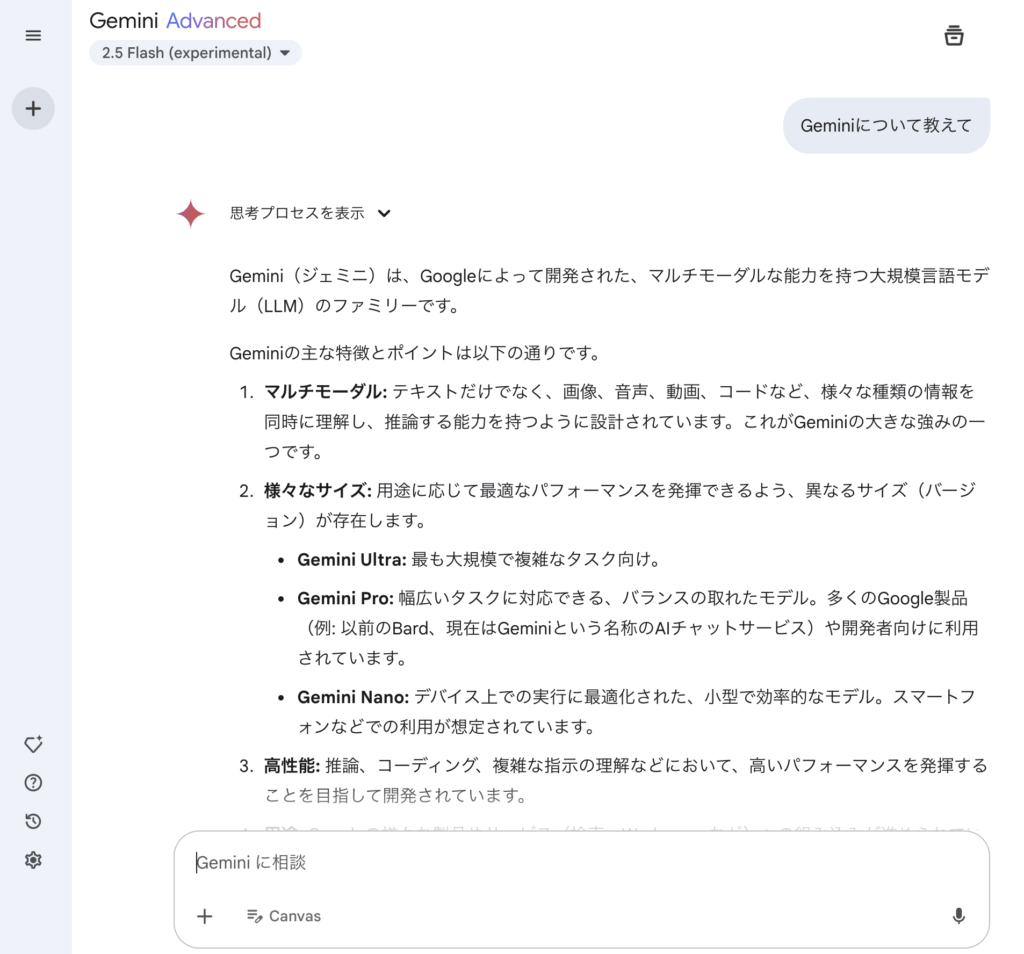

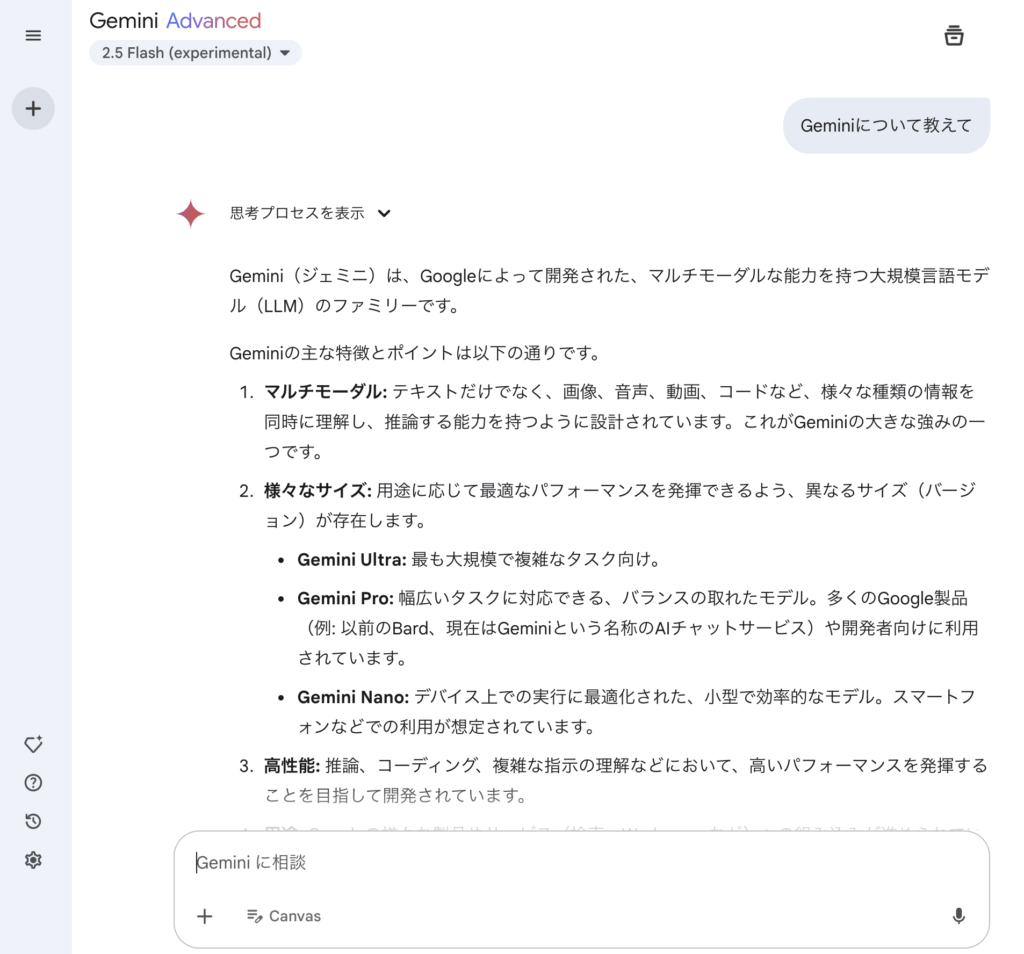

Google Gemini:無料で使えるマルチモーダルAI

Google Geminiは、Googleが提供する無料で利用可能なマルチモーダルAIツールです。テキストだけでなく画像やコードの処理にも対応しており、ChatGPTの代替として注目されています。

無料プランでも基本的な機能が利用でき、Googleエコシステム(Google DocsやSheetsなど)との統合が強みです。たとえば、Web検索と連携して最新情報を取得したり、文章やデザインの生成が可能です。

Bing Chat(Copilot)を活用した無料代替手段

ChatGPTと似た機能を無料で利用できるサービスとして注目されているのが、MicrosoftのCopilot(旧Bing Chat)です。GPT-4ベースのモデルが無料で提供されており、ChatGPTと同様の高精度な文章生成や質問応答が可能です。

Copilotの強みは以下のとおりです。

- 完全無料でGPT-4レベルの応答が可能(2025年現在)

- Web検索と連携して最新情報も取得できる

- Microsoft EdgeやBingアプリから簡単に使える

また、CopilotはMicrosoftアカウントがあればすぐに使えるため、登録の手間も少なく、初心者にも扱いやすいのが特徴です。実際、ChatGPT Plusに加入しなくても「まずはCopilotで十分」と感じるユーザーも少なくありません。

ただし、ChatGPTに比べて応答がやや遅い場合があることや、カスタマイズ性・柔軟性の面では制限があります。とはいえ、コストを抑えて高性能なAIを使いたい方にとって、最も現実的な無料代替手段の一つといえるでしょう。

Copilotの商用利用とプライバシー保護の違いとは?

無料で使えるCopilot(旧Bing Chat)は非常に便利ですが、商用利用やデータ保護の観点からは注意が必要です。特に企業利用やセンシティブなデータを扱う場合は、ChatGPTとの違いを理解しておく必要があります。

MicrosoftはCopilotの利用規約において、商用環境での利用には「Microsoft 365 Copilot(有料)」などを推奨しており、無料版のCopilotは個人利用を前提としています。また、利用内容はMicrosoft側で匿名化された形で分析される可能性があるため、情報の機密性が重視される場面では不向きです。

一方で、ChatGPT(Plus版)ではデータの学習使用をオフにする機能や、Teamプランでの管理が可能になっており、より柔軟なセキュリティ対応ができます。用途に応じて、無料ツールと有料サービスの線引きを明確にすることが重要です。

Poe(ポー)は無料?ChatGPT代替としての可能性

Poe(ポー)は、Quoraが提供するマルチAIチャットサービスで、ChatGPT・Claude・Geminiなど複数のモデルを一括で使えるのが特徴です。無料でも利用可能で、毎日数回のやりとりができるため、コストを抑えつつ高性能AIを試したい人におすすめです。

無料プランでは、ChatGPT-3.5などのモデルを中心に利用できますが、ChatGPT-4やClaude 2などの高度なモデルは回数制限ありとなっています。プレミアムプラン(月額20ドル程度)に加入すれば、より多くの回数や高速処理が可能になります。

特筆すべきは、1つの画面で複数のAIの出力を比較できるUI設計で、AIごとの応答の違いを確認しやすい点です。無料ユーザーにとっても「軽く使う分には十分な性能」があり、ChatGPT Plusの代替として検討する価値があります。

天秤AIとは?無料で使える日本製チャットAIの実力

天秤AIは、日本製の無料チャットAIツールとして注目されているサービスです。ブラウザベースで気軽に使えるうえ、日本語の処理に特化しており、登録不要・完全無料で利用できるのが最大の特徴です。

大規模言語モデル(LLM)にはOpenAIのモデルを利用していることもあり、出力の品質は比較的高く、文章生成や質問応答もスムーズです。また、会話の履歴が保存されない設計になっている点は、プライバシーを気にするユーザーにも安心材料となります。

一方で、モデルの選択肢やカスタマイズ性はChatGPTに比べて限定的であり、機能面ではややシンプルです。とはいえ、「ちょっと試してみたい」「登録や課金を避けたい」といったニーズには非常にマッチします。

無料ツール「ラクリン」でGPT-4を間接的に使う方法

「ラクリン

最大の特徴は、GPT-4クオリティの応答が無料で得られる点です。特定の時間帯や回数制限はあるものの、「プロンプトで質問」「テキストを要約」などの基本機能は非常に高品質で、ChatGPT Plusと遜色ないレベルで使えることも。

もちろん、公式のChatGPTではないため、学習状況の最新性や拡張機能の対応状況では劣る部分もありますが、無料かつ登録不要で使える点は非常に魅力的です。

チャットGPTの料金プラン

ChatGPTには無料プランからエンタープライズ向けまで複数のプランがあり、それぞれの違いを理解して自分の利用スタイルに合ったプランを選ぶことが大切です。以下に、すべての料金プランを比較してまとめました。

| プラン | 月額 | 使用モデル | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 無料 | ¥0 | GPT-3.5(またはGPT-4o mini)、一部GPT-4o | 基本機能が利用可能。GPT-4oは回数制限あり(ユーザー報告では1日10回程度、状況により変動)。画像認識などの拡張機能は利用不可。 |

| Plus | $20(約2,800円〜3,300円、為替レートによる) | GPT-4o | 高速処理、画像認識、ファイルアップロード、カスタムGPTやプラグインが利用可能。混雑時でも優先的に処理される。 |

| Pro | $200(約28,000円〜33,000円、為替レートによる) | GPT-4o、GPT-4.5 Preview、o1 | Plusより高いメッセージ制限。高速応答、大容量ファイル処理が可能。高度なニーズに対応。 |

| Team | $25/ユーザー(年払いで$20/ユーザー、約2,800円〜3,300円/月) | GPT-4o | Proと同等のメッセージ制限。チーム管理・コラボ機能あり。複数人で利用すればコストを抑えられる。 |

| Enterprise | 要問い合わせ | GPT-4o(カスタマイズ可) | 最高レベルの利用上限とパフォーマンス。高度な管理・セキュリティ機能(SAML SSOなど)あり。 |

有料版と無料版の違いを機能で見極める

ChatGPTの有料版(Plus)と無料版では、以下のような機能差があります。

- GPT-4oが常時使用可能(無料は制限あり)

- ファイルの読み込み・画像認識・音声入力に対応

- 混雑時でも処理速度が落ちにくい

- カスタムGPT・プラグインの利用が可能

これらを踏まえると、「どこまで機能が必要か」を見極めることが最重要です。無料版でも満足できるケースは多いですが、業務や開発には有料版のパフォーマンスが必要な場合もあります。

ChatGPTの料金は本当に月額3,000円?

ChatGPT Plusの料金は、OpenAI公式では月額20米ドル(USD)で提供されています。日本円での請求額は、為替相場やクレジットカード会社のレートによって変動し、毎月異なる金額となるのが一般的です。

多くの日本のユーザーは、月額おおよそ2,800〜3,300円前後で支払っているという報告が多く見られます。SNSなどで「3,000円ちょうどだった」「2,900円だった」といった意見が分かれるのはそのためです。

また、iOSやAndroidのアプリからサブスクリプション契約をすると、AppleやGoogleの手数料が上乗せされるため、公式Web版で直接契約する方が安く済むのが一般的です。

そのため、「月額3,000円で固定」と思い込まずに、為替や支払い方法も考慮して利用するとよいでしょう。

GPT-4が無料になる未来はある?現状と予測

現時点では、GPT-4(GPT-4o)は有料プランの中核ですが、一部の無料ユーザーでも時間帯や利用条件によってアクセスが可能となっています。これは、OpenAIが段階的に高性能モデルへのアクセスを拡大している流れの一環です。

将来的には、旧モデルが無料化され、新モデルが有料化されるというサイクルが続く可能性が高く、完全な無料開放は現実的ではありません。ただし、軽い用途なら今でも無料で十分対応できるケースが増えており、「無料でできる範囲」は確実に広がっています。

無料ユーザーの回数制限と対処法まとめ

無料プランでは、GPT-4oの使用に回数制限が設けられています。具体的な制限数は公開されていませんが、多くのユーザー報告では「3時間あたり10回」や「1日10回程度」が一般的です。

回数制限に達した場合は、以下のような対処法があります。

- 時間を空けて再利用する(3~5時間)

- GPT-3.5に切り替えて対応する

- 代替ツール(Copilot、ラクリンなど)を活用する

- 必要ならPlusにアップグレードする

無料でも最大限活用するには、複数ツールの併用や時間帯の調整が鍵になります。

教育・非営利向けChatGPT割引プランの活用方法

OpenAIでは、教育機関や非営利団体向けに割引プログラムを提供しています。たとえば:

- ChatGPT Edu(教育機関向け):学生や教職員に向けた特別料金の提供

- OpenAI for Nonprofits:非営利団体に対するAPI利用料の割引

これらのプランは、公式ページから申請することで利用可能です。まだ一般には広く知られていない制度ですが、教育・NPO関係者であれば、コストを抑えて最新のAI技術を導入するチャンスといえます。

chatgpt 安く使う方法の選び方まとめ

- ChatGPTは無料でもGPT-3.5やGPT-4o miniが使える

- GPT-4oは無料枠でも利用可能だが回数制限あり

- VPNの使用はリスクがある

- ChatGPT Plusは為替相場により日本円で価格が変動する

- Web版からの契約が最も割安で手数料も少ない

- 従量課金はAPI利用者向けで、一般向けにはない

- アプリ版は便利だが課金は割高になる可能性がある

- Google Gemini:無料で使えるマルチモーダルAI

- CopilotはGPT-4ベースで無料使用できるが商用利用には不向き

- Poeは複数AIを試せる無料ツールとして人気

- 天秤AIやラクリンは無料で使える日本語対応の選択肢

- 有料と無料の機能差は用途によって明確に分かれる

- 教育機関や非営利団体向けに割引プランが提供されている

- ChatGPTの無料利用には時間帯や回数の制約がある

- 上手に使い分けることでコストを抑えながら活用可能