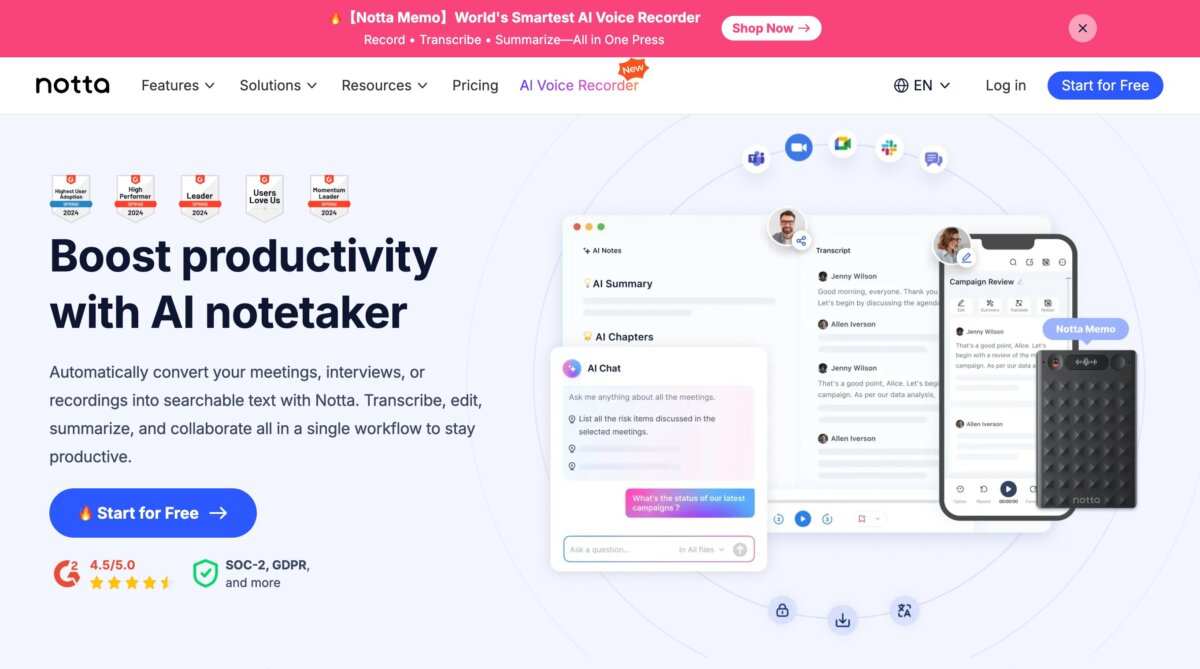

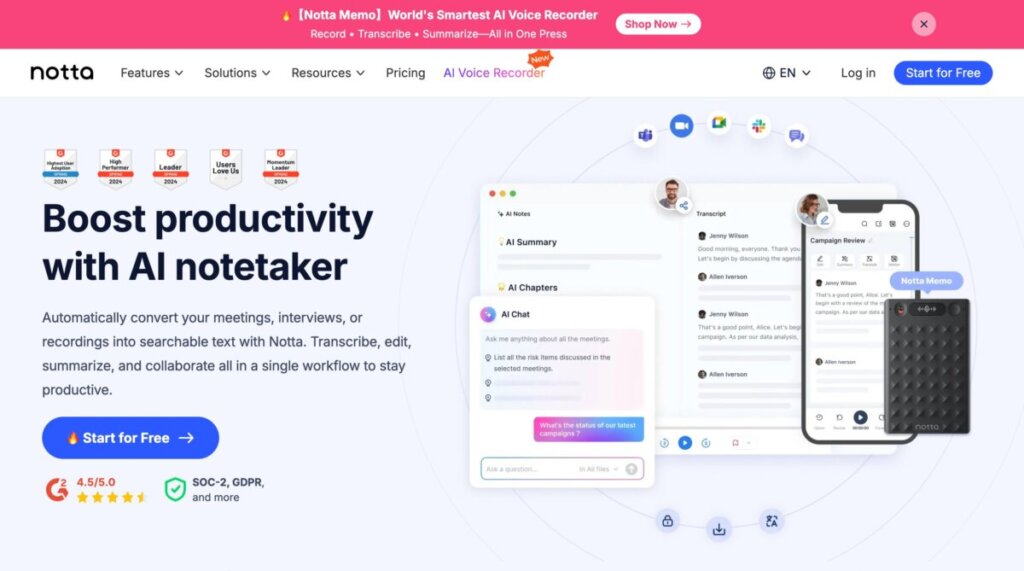

オンライン会議の自動文字起こしサービス「Notta」を利用する方が増えていますが、「notta 危険 性」が気になるという声もよく耳にします。認証や暗号化の仕組みはしっかりしていますが、データ保存場所や投資家の影響など、注意したいポイントも存在します。この記事では、セキュリティ体制の評価やリスクの種類、安心して使うための工夫をわかりやすくまとめました。一般的なビジネス利用に役立つヒントを整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- nottaの危険性に関するリスク要素をやさしく整理

- 暗号化・認証など安全性の裏付けを解説

- 教育・企業での導入時に注意すべき点を紹介

- 運用でリスクを最小化するための実務対策を提示

| 🎖️あなたの“時間”を生み出す Notta bot の価値 | 🎖️ 挫折させない 「万全のサポート体制」 |

|---|---|

| ✅ 会議中のメモ取りをゼロに。議事録作成の手間を 完全自動化 ✅ 要点・タスク・決定事項を AI が自動抽出。会議後の整理が即完了 ✅ 過去の議事録を一発検索。探す時間を 劇的に短縮 ✅ 話者分離で「誰が何を言ったか」が明確。責任範囲が可視化 ✅ Googleカレンダー連携で 会議に自動参加(参加忘れゼロ) | ✅ 24時間いつでも使える 自動議事録ツール。人手が足りない時の強力な助っ人 ✅ 自動参加が不安な場合は「手動参加」も選択可能で安心 ✅ 共有リンクの権限設定で 情報漏えいを徹底ガード ✅ 誤転写が起きた場合も、音声と照合して簡単に修正 ✅ チーム共有や公開範囲の制限など、実務向けの安全機能が充実 |

- ブラウザだけで完結。ダウンロード不要で 導入が5分で終わる

- Zoom・Meet・Teams・Webexに対応。 今の会議のまま使える

- スピーカー分離・要点抽出・検索・共有、全部そろっている

- 会議の自動参加で「参加忘れ」がゼロに

- 要約の精度が高く、会議の読み返し時間を最大70%削減

- 権限管理・パスワード・リンク期限など セキュリティ機能も豊富

- パーソナルでもチームでも使える柔軟な料金プラン

- 重要会議では「人の最終チェック前提」で使えば安全性も担保

利用者の声

女性

🎤 利用者の声①(女性・広告/販促)

★★★★★ 5.0

精度の高い文字起こしで、会議後の議事録作成が劇的にラクに。Zoom連携で聞き逃しゼロ、共有までが早くなりました。男性 🎤 利用者の声②(男性・製造業)

★★★★★ 5.0

アップロードだけで高精度の文字起こし。

話者識別が優秀で、誰の発言か分かりやすく議事録整理が一気に効率化。女性 🎤 利用者の声③(女性・社内情報システム)

★★★★★ 5.0

自動要約と話者識別で議事録専任が不要に。

録画を上げるだけで実務に使える形にまとまり、会議後の業務が時短できました。出典:https://www.itreview.jp/products/notta/reviews#review-220010

こんな“未来”を目指すあなたにおすすめ

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

notta 危険性はある?認証や暗号化から見る安全性

- SOC2 Type II・ISO27001認証が示す信頼性

- TLS1.2とAES256暗号化で守られるデータの安全性

- GDPR・CCPA・HIPAA対応によるプライバシー保護

- 機械のみで行われるトランスクリプションの仕組み

- AWSインフラとバックアップ体制の特徴

SOC2 Type II・ISO27001認証が示す信頼性

Nottaは、データセキュリティに関する国際的な認証であるSOC2 Type IIとISO27001を取得しています。

- SOC2 Type II: 組織のセキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシーの5つの基準に基づき、データの安全な管理を証明するものです。第三者機関による厳格な監査に合格していることを意味します。

- ISO27001: 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格で、組織が情報資産を適切に管理・保護していることを示します。

これらの認証は、Nottaが信頼できるセキュリティ体制を構築していることの強力な根拠となります。

TLS1.2とAES256暗号化で守られるデータの安全性

Nottaでやり取りされるデータは、高度な暗号化技術によって保護されています。

- TLS1.2: サーバーとユーザーの間で行われるデータの通信を暗号化するプロトコルです。これにより、通信中に第三者によるデータの傍受や改ざんを防ぎます。

- AES256: 保存されているデータを暗号化する技術です。AES256は、現在最も広く使われている堅牢な暗号化アルゴリズムの一つで、データが不正にアクセスされても内容を読み取ることが非常に困難になります。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

GDPR・CCPA・HIPAA対応によるプライバシー保護

Nottaは、個人情報保護に関する主要な国際規制に準拠しています。

- GDPR (EU一般データ保護規則): ヨーロッパのユーザーのプライバシー保護を定めた厳格な規則です。

- CCPA (カリフォルニア州消費者プライバシー法): カリフォルニア州のユーザーのプライバシー権を保護する法律です。

- HIPAA (医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律): 医療情報を含む機密データを保護する米国の法律です。

これらの規制に対応していることは、Nottaがユーザーのプライバシーを国際的な基準で保護していることを示しています。

機械のみで行われるトランスクリプションの仕組み

Nottaの文字起こしは、すべてAIと機械によって自動的に行われます。人間のオペレーターが音声データを聞き取って文字起こしをすることはありません。これにより、プライバシー性の高い会議内容が人の目に触れるリスクがなく、情報の機密性が保たれます。

AWSインフラとバックアップ体制の特徴

Nottaのサービスは、世界的に信頼性の高いクラウドインフラであるAWS(Amazon Web Services)上で運用されています。AWSは、金融機関や政府機関も利用する非常に強固なセキュリティを持つクラウドサービスです。また、データの自動バックアップ体制が整っており、万が一のシステム障害が発生してもデータが失われるリスクは極めて低いです。これにより、データの可用性と安全性が確保されています。

notta 危険性を減らす運用チェックリストと活用法

- 録音時に必要な同意と法令順守の注意点

- ワークスペース分離や権限管理の実践方法

- データ保持期間や削除設定を見直すポイント

- ZoomやTeamsなど外部連携のリスクと対策

- 中国投資家の影響に関する理解とリスク回避

- AI学習利用の有無を確認する重要性

- インシデント発生時に備える初動対応フロー

- 教育・医療現場で利用する際の注意事項

- 契約や覚書で補強しておくべき条項

- 定期監査や年次評価を実施するメリット

録音時に必要な同意と法令順守の注意点

オンライン会議の録音・文字起こしには、参加者全員の同意が必要です。これは、プライバシーや個人情報保護に関する法律(GDPRなど)に準拠するために不可欠です。

- 事前告知: 招待メールや会議の概要欄に、録音・文字起こしを行う旨を明記します。

- 口頭での同意: 会議の冒頭で改めて録音の許可を取り、全員が同意したことを確認しましょう。

- 社内規定の遵守: 企業のセキュリティポリシーやコンプライアンス規程に沿った運用を徹底します。

これらの手順を標準化することで、法的なリスクを回避できます。

ワークスペース分離や権限管理の実践方法

Nottaの安全性を高めるには、組織内での適切な権限管理が不可欠です。

- ワークスペースの分離: プロジェクトや部署ごとにワークスペースを分け、不要なメンバーがアクセスできないように設定します。

- 最小権限の原則: メンバーには、業務上必要な最低限の権限(閲覧のみ、編集可能など)のみを付与します。

- ゲスト権限の管理: 外部のゲストを招待する場合、限定的な権限設定(閲覧のみ、期間限定公開など)を適用し、情報漏えいを防ぎます。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

データ保持期間や削除設定を見直すポイント

不要なデータを長期にわたって保存することは、セキュリティリスクを高めます。

- 保持期間の策定: 議事録の重要度に応じて、データ保持期間(例:プロジェクト終了後1年、法務関連は5年など)を定めます。

- 削除設定の活用: Nottaには、自動でデータを削除する設定があるか確認し、定期的な削除を徹底しましょう。

ZoomやTeamsなど外部連携のリスクと対策

NottaはZoomやTeamsなどの外部サービスと連携して動作します。この連携には、情報がサービス間を移動するリスクが伴います。

- APIキーの保護: 連携に使うAPIキーやトークンは厳重に管理し、不正アクセスを防ぎます。

- 公式の連携機能を使用: 信頼できる公式の連携機能のみを使用し、サードパーティ製のアドオンは避けるようにしましょう。

中国投資家の影響に関する理解とリスク回避

Nottaは、日本に法人を持つ企業ですが、中国系の投資家からの出資を受けていることがあります。この点が、データの取り扱いに関する懸念材料となる場合があります。

- データ保存場所の確認: データの保存場所が日本や米国のサーバーであることを確認しましょう。

- 法的保護: データの所在地の法律が、個人情報保護を十分に保障しているかを確認します。

- 透明性の確保: 不安がある場合は、提供元にデータの取り扱いに関する詳細な情報を開示するよう求めることも一つの手です。

AI学習利用の有無を確認する重要性

多くのAIサービスは、ユーザーデータをAIの学習に利用しています。

- 利用規約の確認: Nottaがユーザーの音声データや文字起こしデータをAIの学習に利用するかどうかを、利用規約やプライバシーポリシーで確認しましょう。

- オプトアウトの可否: 学習利用を望まない場合、設定でオフにできるかを確認します。

インシデント発生時に備える初動対応フロー

万が一、データ漏えいや不正アクセスのインシデントが発生した場合に備え、以下の初動対応フローを定めておきましょう。

- サービスの停止: 該当する機能の利用を一時停止し、被害の拡大を防ぎます。

- 状況把握: 何が、いつ、どこで発生したかを正確に把握します。

- 関係者への連絡: 社内外の関係者(IT部門、法務部門、顧客など)に迅速に状況を共有します。

- 原因究明と再発防止: 根本原因を特定し、再発防止策を講じます。

教育・医療現場で利用する際の注意事項

教育現場や医療現場でNottaを利用する場合、特に慎重な運用が求められます。

- 個人情報の保護: 生徒や患者の氏名、病歴などの機密情報が含まれる会話の録音は、匿名化やアクセス制限を厳格に行い、プライバシー保護に努めます。

- 保護者の同意: 未成年の生徒が参加する会議では、保護者の同意を必ず得るようにしましょう。

契約や覚書で補強しておくべき条項

大規模な導入を行う際は、利用規約だけでなく、個別の契約や覚書でセキュリティ要件を明確にしておくとより安心です。

- データ処理に関する条項: データの保存場所、暗号化の方法、保持期間などを明確に定めます。

- 秘密保持契約(NDA): 機密情報の取り扱いに関するルールを定めます。

- 責任範囲: サービスの障害や情報漏えいが発生した場合の責任範囲を明確にします。

定期監査や年次評価を実施するメリット

Nottaの運用状況を定期的にチェックすることで、潜在的なリスクを発見し、安全性を維持できます。

- 内部監査: チーム内での利用状況や、権限設定が適切かを確認します。

- 年次評価: 一年に一度、サービスのセキュリティポリシーや運用方法を見直し、最新のセキュリティ基準に準拠しているか評価します。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

よくある質問

まとめ|notta 危険 性は体制と運用で抑えられる

- 第三者認証・暗号化があり基本的な安全性は高い

- 投資家やデータ所在地の不透明さはリスク要素

- 録音は必ず同意を得て法令を順守する

- ワークスペースや権限を分けて利用する

- 不要なトランスクリプトは早めに削除する

- 外部連携は最小限に制御する

- 契約でAI学習や保持期間を明文化する

- 教育や医療では慎重に検討する

- インシデント時の初動手順を決めておく

- 年次でセキュリティ設定を見直す

| 🎖️あなたの“時間”を生み出す Notta bot の価値 | 🎖️ 挫折させない 「万全のサポート体制」 |

|---|---|

| ✅ 会議中のメモ取りをゼロに。議事録作成の手間を 完全自動化 ✅ 要点・タスク・決定事項を AI が自動抽出。会議後の整理が即完了 ✅ 過去の議事録を一発検索。探す時間を 劇的に短縮 ✅ 話者分離で「誰が何を言ったか」が明確。責任範囲が可視化 ✅ Googleカレンダー連携で 会議に自動参加(参加忘れゼロ) | ✅ 24時間いつでも使える 自動議事録ツール。人手が足りない時の強力な助っ人 ✅ 自動参加が不安な場合は「手動参加」も選択可能で安心 ✅ 共有リンクの権限設定で 情報漏えいを徹底ガード ✅ 誤転写が起きた場合も、音声と照合して簡単に修正 ✅ チーム共有や公開範囲の制限など、実務向けの安全機能が充実 |

- ブラウザだけで完結。ダウンロード不要で 導入が5分で終わる

- Zoom・Meet・Teams・Webexに対応。 今の会議のまま使える

- スピーカー分離・要点抽出・検索・共有、全部そろっている

- 会議の自動参加で「参加忘れ」がゼロに

- 要約の精度が高く、会議の読み返し時間を最大70%削減

- 権限管理・パスワード・リンク期限など セキュリティ機能も豊富

- パーソナルでもチームでも使える柔軟な料金プラン

- 重要会議では「人の最終チェック前提」で使えば安全性も担保

利用者の声

女性 🎤 利用者の声①(女性・広告/販促)

★★★★★ 5.0

精度の高い文字起こしで、会議後の議事録作成が劇的にラクに。Zoom連携で聞き逃しゼロ、共有までが早くなりました。男性 🎤 利用者の声②(男性・製造業)

★★★★★ 5.0

アップロードだけで高精度の文字起こし。

話者識別が優秀で、誰の発言か分かりやすく議事録整理が一気に効率化。女性 🎤 利用者の声③(女性・社内情報システム)

★★★★★ 5.0

自動要約と話者識別で議事録専任が不要に。

録画を上げるだけで実務に使える形にまとまり、会議後の業務が時短できました。出典:https://www.itreview.jp/products/notta/reviews#review-220010

こんな“未来”を目指すあなたにおすすめ

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️