「会議を丸ごと録りたいけど、どのくらいもつ?」――そんな不安を解くために、まずはボイスメモ 何時間の考え方を整理します。録音の上限はアプリの“仕様”よりも、端末の空き容量・音質設定・バッテリーの3条件で決まります。この記事では、保存時間の目安を計算する方法、iPhone/Androidでの設定ポイント、長時間録音時のトラブル回避、そして用途別の現実的な運用例までを一気にまとめました。読むだけで、今日の収録が安心になります。

- ボイスメモは何時間録れるかの目安と計算手順を理解できる

- 保存時間は容量×音質×電源管理で変わるため最適化が重要

- 長時間収録の安全策(分割保存・自動バックアップ・外部電源)を把握

- 会議・授業・取材など用途別に現実的な設定を選べる

🔋 iPhoneの容量不足で、長時間録音が止まるのが怖くないですか?

スマホの空き容量を気にせず、最大30時間連続録音できるAIレコーダー「Plaud Note Pro」。 録音後の文字起こし・要約も全自動なので、長い音声を「聞き返す時間」もゼロになります。

ボイスメモは何時間録れる?保存時間の基本と計算

- 容量の目安|計算式でざっくり把握

- ビットレートの違い|圧縮と可逆の影響

- iPhone設定|音質切替と最適バランス

- Android標準録音|端末ごとの差を理解

- ファイル形式|サイズ感と互換性の要点

- バッテリー持ち|発熱と省電力のコツ

- バックグラウンド|画面ロック時の挙動

- 分割保存|長時間は安全第一で運用

容量の目安|計算式でざっくり把握

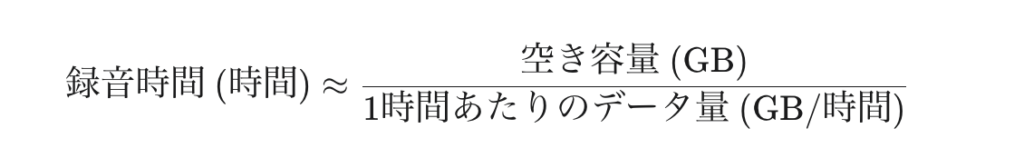

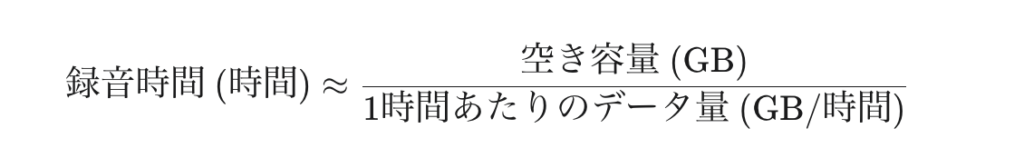

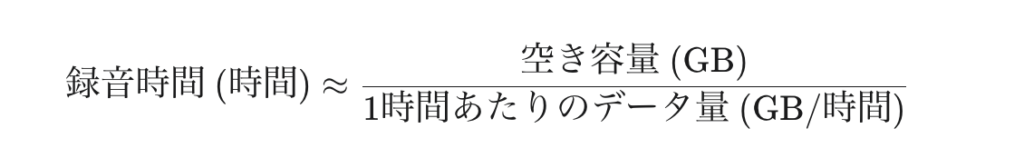

録音可能時間は、以下の計算式でざっくりと把握できます。

まず、ボイスメモは何時間録れるかを見積もる前提として、音質(ビットレート)を決め、端末の空き容量を確認しましょう。例えば、iPhoneのボイスメモの「圧縮」設定(約64kbps・モノラル想定)であれば、1時間あたりのデータ量は約0.03GBです。もし空き容量が10GBあれば、計算上は約300時間の理論値となります。ただし、実際には索引データやアプリの動作に必要な容量を引く必要があるため、2〜3割ほど余裕を見て見積もるのが安全です。

ビットレートや容量の計算が面倒なら、最初からクラウド保存のAIレコーダーを使うのが正解です。

Plaud Note Proなら、本体に最大480時間(※モデルによる)も保存でき、スマホの空き容量を一切気にせず高音質録音が可能です。

ビットレートの違い|圧縮と可逆の影響

録音品質を決定づけるビットレートによって、ファイルのサイズと音質が変わります。

- 圧縮形式(AAC/M4Aなど): データが軽く、ファイルサイズが小さくなります。会議や講義の記録など、内容の聞き取りやすさが主眼であれば、これで十分です。

- 可逆形式(WAV/ALACなど): データ圧縮をほとんど行わないため、音質が高く、容量が重くなります。音楽制作の素材や、法務用途など、音の細部まで記録する必要がある場合に安心です。

音質を上げるほど1時間あたりの容量は増え、結果として端末に保存できる合計時間は短くなります。

iPhone設定|音質切替と最適バランス

iPhoneのボイスメモアプリでは、「設定」メニューから簡単に音質を切り替えられます。ボイスメモは何時間録れるかを最大化したい場合は、初期設定で「圧縮」形式を選びましょう。

しかし、音楽や重要な記録など、音質を優先したい重大な場面では「可逆(ロスレス)」に切り替えます。ノイズの多い環境では、圧縮形式でも聞き取りやすさが大きく落ちにくい一方、楽器の細かなニュアンスなどは可逆形式が有利です。目的に合わせて切り替え、容量と品質の折り合いを取りましょう。

Android標準録音|端末ごとの差を理解

Androidはメーカーや機種ごとに標準の録音アプリや初期設定が大きく異なります。サンプリング周波数、ビットレート、チャンネル(モノ/ステレオ)の組み合わせによって、1時間あたりの容量が変わるため注意が必要です。

まずは短時間のテスト録音を行い、ファイルサイズを確認することで、ご使用の端末の「1時間あたりの容量」を割り出しておくと安心です。標準アプリで設定が少ない場合は、より詳細な設定が可能な代替の録音アプリを使うことも有効です。

ファイル形式|サイズ感と互換性の要点

録音データのファイル形式は、その後の利用方法を決定づけます。

- M4A(AAC): iPhoneの標準形式で、サイズが小さく、メールやチャットでの共有がしやすいです。

- WAV/ALAC: サイズが大きい代わりに、音質劣化がありません。後から編集(ノイズ除去やEQなど)をする場合に適しています。

外部共有を前提とするなら圧縮形式、編集やアーカイブが中心なら可逆形式が扱いやすいです。また、形式によってiCloudなどの自動バックアップの挙動が変わる場合もあるため、運用前に確認しておきましょう。

バッテリー持ち|発熱と省電力のコツ

長時間録音は、スマートフォンの発熱と消費電力を急増させます。

- 給電: 有線給電やモバイルバッテリーを使い、電源を確保します。

- 安定化: 低電力モードをオンにする、画面輝度を下げる、不要な通信(Wi-Fi、Bluetooth、GPS)を切るなどでバッテリーの持ちを安定させます。

- 放熱: スマートフォンケースを装着したままだと熱がこもりやすいので、ケースを外したり、涼しい場所に置いたりして放熱を促すことで、動作の安定度が上がります。録音前に再起動しておくと、バックグラウンドアプリの動作が止まり、安定しやすいです。

バックグラウンド|画面ロック時の挙動

多くの録音アプリは、画面ロック中も録音を継続できます。しかし、通知、着信、タイマーなどが割り込むと、録音が一時停止したり、音声がミュートになったりすることがあります。

- 事故防止: 録音中は機内モードや通知を遮断する設定(おやすみモードや集中モード)を併用することで、事故が減ります。

- Apple Watch: Apple WatchやBluetoothイヤホンなどの接続音が録音に入らないよう、接続設定も見直しておきましょう。

分割保存|長時間は安全第一で運用

ボイスメモは何時間必要であっても、長時間にわたって回し続けるのは避けるべきです。

- リスク分散: 50〜90分ごとに区切って保存することで、ファイル破損、アプリの強制終了、電池切れといったトラブルが発生した際の被害を最小化できます。

- 効率化: ファイルを章ごとに分けると、後からの検索や共有が容易になります。また、文字起こし(テキスト化)サービスでも、短いファイルの方が処理が安定し、精度が上がりやすいというメリットがあります。

ボイスメモは何時間必要?用途別の現実解と対策

- 会議・ミーティング|議題別に分割が賢い

- 授業・講義|1コマ単位で安全保存

- 取材・インタビュー|外部マイクと監視

- セミナー・勉強会|自動バックアップ活用

- 睡眠・環境音|低ビットレートで長時間

- 早見表(概算)|容量×音質の目安

- クラウド運用|iCloud/Driveで即同期

- トラブル対処|落ちた/消えた時の復旧

会議・ミーティング|議題別に分割が賢い

長時間の会議では、後から必要な情報を見つけやすいように、録音を「議題ごと」に分けるのが賢明です。

- 分割と命名: 長時間続けて録音するよりも、要点ごとに停止・保存し、ファイルに「〇〇決定事項」「□□課題抽出」といった具体的な名称を付ける運用が、検索性と再現性を高めます。

- 連携: ノートアプリと連携し、議題の開始に合わせて録音を一時停止・保存する「儀式」をチームで決めておくと、録り逃しやミスの防止になります。これにより「さっきの決定事項どこ?」がすぐに見つかる、効率的な議事録作成が可能になります。

授業・講義|1コマ単位で安全保存

大学の講義や研修など、長時間続く録音では、途中で停止を忘れがちです。

- 習慣化: 授業のチャイムが鳴る前に「保存→新規開始」を習慣化し、1コマ単位でファイルを区切って安全に保存しましょう。

- 配置: 後ろの席では周囲の雑音(キーボード音など)が増えるため、端末はできる限り前方の机や胸ポケットに置くのが理想です

- 効率化: 録音中はメモよりも板書の写真撮影を優先し、後で音声を聴き返す際に写真と照合する「二重設計」にすると、講義中の集中が途切れにくくなります。

取材・インタビュー|外部マイクと監視

取材のように音質が重要で、かつ端末を話し手の近くに置けない場面では、外部マイクの活用が必須です。

- マイク運用: 環境ノイズに強い単一指向性マイクを選び、話し手の声に狙いを定めます。レベルは小さめから開始し、ピークを確認しながら調整しましょう。

- 冗長化: 重要案件は、念のためスマートフォンとICレコーダーなど2系統の機器で同時に録音し、リスクを分散させます。

- 監視: 録音中は、波形や経過時間を時々チェックし、途中の無音化や停止にすぐ気づけるようにすることが大切です。

セミナー・勉強会|自動バックアップ活用

参加者が多いセミナーや勉強会では、自動バックアップ機能があるアプリを使うと安心です。

- 自動同期: iCloudやGoogle Driveと連携するアプリなら、セッションの終了と同時に録音が自動でクラウドに同期され、端末トラブル時の被害が限定されます。

- 命名規則: 録音名を「日付_イベント名_講演者」で統一し、後から議事録化しやすい命名規則を決めておきましょう。Wi-Fi環境が不安定な場合は、終了後にまとめてアップロードする運用が確実です。

睡眠・環境音|低ビットレートで長時間

環境音のモニタリングや寝言のログなど、音質よりも連続録音時間が求められる用途では、設定を最適化します。

- 低ビットレート: 低ビットレート&モノラル録音はデータ量が非常に小さくなるため、連続録音時間を大きく伸ばすことが可能です。ボイスメモは何時間必要かを決め、夜間だけ回すといった運用が現実的です。

- 効率化: 不要部分を自動で検出・間引きするアプリを併用すると、後で聴き返す手間が省けます。

早見表(概算)|容量×音質の目安

録音時間と品質のバランスを把握するための概算例です。

| 音質設定 | ビットレート目安 | データ量目安 (GB/時) | 空き5GBでの上限時間 |

| 圧縮・モノラル | 約64kbps | 約0.03 GB/時 | 約150時間 |

| 可逆・ステレオ | 約700kbps | 約0.32 GB/時 | 約15時間 |

Google スプレッドシートにエクスポート

ボイスメモは何時間確保したいかを決め、2〜3割の余裕を残すと安全です(通知・索引・断片化などの“見えない”消費を考慮)。

クラウド運用|iCloud/Driveで即同期

iCloudやGoogle Driveと連携しておけば、録音終了と同時にバックアップが開始されます。これにより、端末の紛失や破損時もデータが救済され、チームでの共有もスムーズになります。ただし、大容量ファイルをモバイル回線で転送すると通信料がかさむため、モバイル回線では連投を避け、Wi-Fi接続時にまとめて転送する運用が効率的です。

トラブル対処|落ちた/消えた時の復旧

録音中のトラブルは、以下の手順で対処しましょう。

- 自動保存の確認: アプリが落ちた場合は、まず再起動し、自動保存領域や最近削除フォルダを確認します。

- 対策の徹底: 容量不足が原因の場合は、不要ファイルを削除し、再度録音を開始します。重要案件は「1時間未満で区切る」「他端末へ都度コピー」「外部電源で安定化」の3点を徹底すると再発を防げます。

最大録音時間に上限はありますか?

実質的な上限は、アプリの仕様よりも空き容量とバッテリーで決まります。長時間の連続運用では、バッテリーと発熱が制約となるため、外部電源や分割保存が有効です。「どの端末でも同じ」という前提は避け、録音前に短時間テストで1時間あたりのサイズを把握しておきましょう。

よくある質問

まとめ|録音時間は「容量×音質×電源」で決まる

- まず空き容量を確認し、1時間あたりの容量をテストで把握する

- 圧縮音質は長時間向き、可逆は高品質だが容量が重い

- 通知・着信を遮断し、発熱対策と外部電源で安定運用

- 50〜90分ごとの分割保存で破損や停止の被害を最小化

- 用途別に音質と運用を切替え、後処理(共有/文字起こし)を想定

- クラウド同期でバックアップし、端末トラブルに備える

- 外部マイクで明瞭度を上げ、録音位置を最適化する

- 法的配慮(同意・取り扱い)を事前に確認する

- 重要案件は2系統録音で冗長化しリスクを分散

- 結論:ボイスメモ 何時間もつかは事前準備で大きく伸ばせる

🔋 iPhoneの容量不足で、長時間録音が止まるのが怖くないですか?

スマホの空き容量を気にせず、最大30時間連続録音できるAIレコーダー「Plaud Note Pro」。 録音後の文字起こし・要約も全自動なので、長い音声を「聞き返す時間」もゼロになります。