「sora2に興味はあるけど、何から手をつけていいか分からない…」

この記事は、そんなあなたのための“超入門ガイド”です。難しい話は一切ありません。この記事で解説するのは、たった2つのこと。

- sora2で、どんな映像が作れるのか?

- 著作権などで失敗しない、安全な使い方のコツ

この2点さえ押さえれば、あなたも今日からsora2を使いこなせます。この記事を羅針盤にして、まずは小さな動画を一本、試しに作ってみませんか? プロンプト(指示文)の考え方から、YouTubeで収益化するための注意点まで、あなたの疑問にすべて答えます。

- まずは短尺×テンプレ指定で小さく検証し、成功パターンを保存

- 「カメラ」「照明」「テロップ」などUI語をプロンプトに明記

- 著作権・規約回避の型を決め、NGを数値基準で線引き

- sora2 使い方は3ステップでOK:入力→生成→書き出し

sora2|基本の流れと入口をやさしく整理

- sora2とは?何ができる?初心者向けの全体像

- sora2の読み方は?ソラツーでOKですか

- sora2 公式の入り口とアプリの位置づけ

- sora2の使い方を3ステップで体験しよう

- sora2は無料で使える?無料枠と上限の目安

sora2とは?何ができる?初心者向けの全体像

まず「sora2って何?」という疑問に答えます。sora2は、入力した文章(テキスト)から、リアルな動画を自動で作り出す最新のAIです。一番すごいのは、ただ動画を作るだけでなく、プロが使うようなカメラワークや照明の当たり方まで、言葉で指示できること。

使い方は意外と簡単で、「こんな動画が見たい」というイメージを言葉にして、AIに作ってもらう。それを見て、また言葉で修正する、という繰り返しです。成功のコツは、いきなり全部を指示しようとしないこと。まずは、「①テーマ(何がしたいか)」「②画角(どう撮るか)」「③質感(どんな雰囲気か)」という、動画の骨格になる3点を最初に決めるのがポイントです。

例えば「固定カメラで、夕方の教室を撮る。少し寂しい感じのBGMで」みたいに、中心となるイメージを伝えることから始めましょう。

sora2の読み方は?ソラツーでOKですか

読み方が気になる人も多いと思いますが、「ソラツー」で大丈夫です。みんなそう呼んでいます。

もしあなたが動画投稿などで、見る人に正式名称を伝えたいなら、タイトルのどこかに「sora2(ソラツー)」と書いておくのが親切です。また、自分で作ったsora2の動画をシリーズ化するなら、「#sora2作例01」のように、自分だけの共通タグを決めておくと、後から動画を探しやすくなって便利です。こういう細かい統一が、意外と検索の精度を上げたりします。

sora2 公式の入り口とアプリの位置づけ

sora2の情報を調べる時は、色々なサイトを見るより、まず「公式サイト」を確認するのが一番確実で安全です。最新の機能や、利用する上でのルールは、開発元であるOpenAIの公式ページにすべて書かれています。

特に「利用条件」や「安全ポリシー」といった部分は、定期的にチェックするクセをつけておくと、気づかないうちにルール違反をしてしまう、といったトラブルを防げます。公式サイトをブックマークしておき、仕様変更に備えておけば安心です。今後アプリが出たとしても、基本は公式サイトの情報がベースになります。

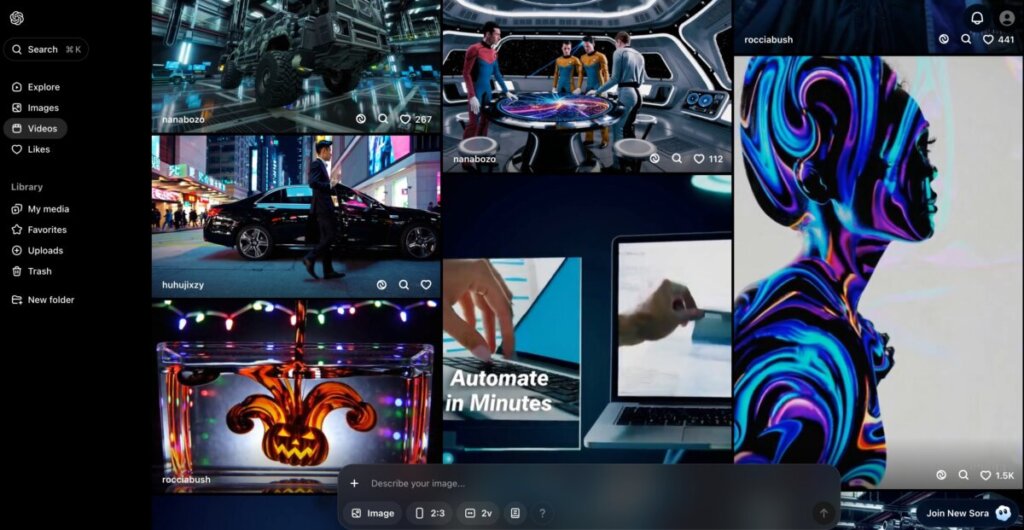

sora2の使い方を3ステップで体験しよう

さあ、実際にsora2を使ってみましょう。動画制作は、このシンプルな3ステップで完結します。

- Step 1: プロンプト(指示文)を入力する

作りたい動画のイメージを文章で指定します。例えば「歩く人の足元を、下から煽るようなカメラワークで追う。雨上がりの濡れたアスファルト。」といった感じです。 - Step 2: 動画を生成して、チェックする

AIが作った動画を見て、イメージ通りか確認します。「もっとカメラの動きをゆっくりにしたいな」と思ったら、指示文を修正して、もう一度生成します。 - Step 3: 動画を書き出して、保存する

「これだ!」という理想の動画ができたら、画質(解像度)などを選んで保存します。これで、あなただけのオリジナル動画の完成です。

まずは、1本あたり60秒くらいの短い動画を、朝と夜に1本ずつ作ってみる、というような小さな目標を立てると、無理なく続けられて上達も早くなります。

sora2は無料で使える?無料枠と上限の目安

sora2を無料で使えるかどうか、また、使えるとしたらどれくらいの上限があるのかは、まだ正式に発表されていません。しかし、多くのAIツールと同じように、何らかの体験枠や無料の上限が設定される可能性が高いです。

もし無料枠がある場合、賢く使うコツは、いきなり長くて複雑な動画を作るのではなく、短い試作品をいくつか作ってから、本命の1本を生成することです。練習段階では、画質を少し下げて生成回数を稼ぎ、本当に気に入ったものだけを最高画質で作り直す、という方法がコスパが良くなります。

もし自分でルールを決めるなら、「1日に2本まで、週に10本まで」のように、無理のない目標を立てて運用するのが、長く楽しむための秘訣です。

sora2|作り方のコツと安全に使う準備

- プロンプトの書き方|尺・カメラ・トーン指定のコツ

- sora2の動画尺と画質の制限はどこまで?

- テロップやBGMは自動化できる?実用の工夫

- 著作権と危険性|人気キャラ利用のリスク

- 商用利用と収益化|YouTubeでの注意点

プロンプトの書き方|尺・カメラ・トーン指定のコツ

sora2に動画を作ってもらうための指示文(プロンプト)には、実は「型」があります。これをマスターすれば、イメージ通りの動画が作りやすくなります。

まず最初に、動画の基本設計となる3つの要素を決めましょう。

- 尺(動画の長さ): 「15秒の短い動画」など

- カメラワーク: 「カメラは固定」「下から上へパン(移動)」など

- トーン(雰囲気): 「明るくて元気な感じ」「少しホラーっぽい緊張感」など

この3つを冒頭に書き、その後に「登場人物」「場所」「光の当たり方」「動き」などを順番に指定していくのがおすすめです。一度作った指示文は「プリセット(定型文)」として保存しておくと、次回から入力がめちゃくちゃ楽になります。

また、著作権に触れそうなロゴや、暴力的な表現などを「NG要素」として指示文に入れておくと、AIが自主的に避けてくれるので、動画が審査で弾かれるリスクを減らせます。

sora2の動画尺と画質の制限はどこまで?

sora2が一度に作れる動画の長さには、おそらく上限があります。もし、それより長い動画を作りたい場合は、短い動画をいくつか作って、後から動画編集ソフトでつなぎ合わせるのが基本テクニックになります。

この時、つなぎ目が自然に見えるように、それぞれの動画の「明るさ」や「色合い」を揃えるのがコツです。

画質については、練習や試作の段階では少し低い設定にしておき、コストを節約しましょう。そして、「これだ!」という本番用の動画だけを最高画質で作り直すのが賢いやり方です。YouTubeなどにアップする際のサムネイルは、動画から切り出した静止画を使い、少しだけシャープネスや明るさを上げると、クリックされやすくなります。

テロップやBGMは自動化できる?実用の工夫

動画にテロップ(字幕)やBGMを入れる作業も、sora2にある程度は自動でやってもらえます。

テロップを入れたい場合は、プロンプトに「画面下部に白い文字でテロップを入れる」のように指示します。ただし、AIが完璧な位置やタイミングで入れてくれるとは限らないので、最終的には動画編集ソフトで少し手直しする前提で考えましょう。

BGMも「静かなピアノのBGM」のように指示できますが、音量が大きすぎるとセリフなどが聞こえなくなってしまいます。映像の邪魔にならない、少し小さめの音量に調整するのがポイントです。効果音(SE)も、使いすぎるとごちゃごちゃするので、本当に必要な3種類くらいに絞ると、クオリティが上がります。

著作権と危険性|人気キャラ利用のリスク

アニメやゲームの人気キャラクターにそっくりな人物を動画に登場させるのは、非常に危険なのでやめましょう。著作権侵害で動画を削除されたり、アカウントが停止されたりする可能性があります。

オリジナルキャラクターを作る時は、特定の誰かに似すぎないように注意が必要です。「10代の学生、青いパーカーを着ている」のように、年齢や服装といった抽象的な情報で指示を出しましょう。固有名詞(キャラクター名など)は絶対に使わないのが安全です。

万が一、誰かから「これはパクリじゃないか?」と指摘された時のために、自分がどんな指示文(プロンプト)で動画を作ったのか、記録を残しておくと安心です。

商用利用と収益化|YouTubeでの注意点

sora2で作った動画をYouTubeに投稿して、広告収入を得ることは、ルール上可能になる可能性が高いです。その場合、いくつか注意点があります。

まず、YouTubeで収益化を目指すなら、短い動画(ショート動画)をたくさん投稿してチャンネルを知ってもらい、そこからメインの長い動画に誘導する、という流れが王道です。動画の説明欄には、「この動画はAI(sora2)を使って制作しました」と正直に書いておきましょう。同じ動画を何度も投稿したり、意味のない動画を大量生産したりすると、スパムと判断されるので絶対にやめてください。

AIに関するルールは今後も変わっていく可能性が高いので、月に一度はYouTubeの規約などを確認する習慣をつけると、安心して活動を続けられます。

sora2|料金・運用・トラブル回避まで

- sora2の料金と課金方式は?コスパを計算

- 失敗しないファイル管理|ウォーターマークの扱い

- アプリでの操作感|スマホとPCの使い分け

- 仕事に使うなら|ジャンル選定と導線設計

- トラブル時の対処|生成失敗・審査差し戻し

- よくある疑問|対応デバイス・対応言語・安全機能

sora2の料金と課金方式は?コスパを計算

2025年9月のリリース以降、Sora 2の利用には主に「サブスクリプション(ChatGPT Proなど)」と「API従量課金」の2つの選択肢が用意されています。動画で収益化を目指すなら、結論から言うと「サブスク一択」です。

【Sora 2の課金方式と料金目安】

- サブスクリプション(推奨)

月額200ドル(約3万円)の「ChatGPT Pro」プランなどが主流。費用は高く感じますが、生成回数を気にせずSora 2の全機能を使い放題(※上限あり)にできる点が最大の強みです。 - API従量課金

1秒の動画生成につき約15円〜50円(画質設定による)がかかる方式。一見安く見えますが、納得いくまで何度も作り直す「ガチャ要素」がある動画生成では、請求額が青天井になるリスクがあります。

【月60本動画を作る場合のコスパ計算】

YouTubeなどで収益化ライン(月3万円〜)を目指して「1日2本(月60本)」の動画を作る場合、コスパは劇的に変わります。

- APIの場合: 試行錯誤を含めると、月額5万円以上の請求になることも珍しくありません。

- サブスクの場合: 月額約3万円で固定。60本生成すれば、動画1本あたりの原価は約500円まで下がります。

プロのクリエイターにCG動画を依頼すれば1本数万円かかるクオリティが、Sora 2ならワンコインで作れる計算です。まずは制限付きの安いプラン(Plus等)で操作に慣れ、本気で本数を増やすタイミングでProプランへ切り替えるのが、最もお財布に優しい攻略ルートです。

失敗しないファイル管理|ウォーターマークの扱い

sora2で作った動画には、AIが作ったことを示す「ウォーターマーク(透かしロゴ)」が入ります。このロゴが入った動画を公開して良いかどうかは、YouTubeなど、投稿するプラットフォームの規約に従う必要があります。必ず事前に確認しましょう。

作った動画や素材のファイル管理も重要です。パソコンの中に「プロジェクト用」「本番用」「サムネイル用」とフォルダを3つに分けて整理すると、後から見返しやすくなります。ファイル名は「20251105_猫の日常_15s」のように日付・テーマ・長さで統一するのがおすすめです。万が一、動画を作り直す時のために、元になった指示文(プロンプト)も一緒にメモ帳などに保存しておきましょう。

アプリでの操作感|スマホとPCの使い分け

sora2をスマホで使うか、PCで使うかは、作業内容によって使い分けるのがベストです。

- スマホ向きの作業: 出来上がった動画のプレビュー、SNSへの投稿、説明文のちょっとした修正など。

- PC向きの作業: 長い指示文(プロンプト)の入力、動画の雰囲気(トーン)の細かい調整など。

タイピングの効率を上げるために、よく使う単語やフレーズはスマホやPCの「辞書登録」機能に登録しておくと便利です。動画生成はネット回線が安定している場所で行い、特に夜の混雑する時間帯を避けると、エラーが起きにくくなります。

仕事に使うなら|ジャンル選定と導線設計

もしsora2をYouTubeなどで仕事として使い、収益化を目指すなら、テーマ(ジャンル)選びが非常に重要です。ただ面白いだけの雑学動画を量産するより、一つの専門的なテーマに絞った方が、ファンがつきやすく有利です。

例えば、「職場の人間関係あるある」というショート動画で興味を引き、そこから「上司とうまくやる方法」といった長い解説動画に誘導する、というように、入口となる「短い動画」と、本命の「長い動画」をセットで考えましょう。

動画の最後には、必ず「続きはこちら」のように、次の動画への案内(導線)を「固定コメント」や「終了画面」で入れるのがポイントです。毎日1本、30日間投稿を続けると、どの動画が見られていて、どこに改善点があるかが見えてきます。

トラブル時の対処|生成失敗・審査差し戻し

sora2を使っていてトラブルが起きても、焦る必要はありません。よくあるトラブルには、だいたい決まった対処法があります。

- 動画の生成に失敗した場合:

- まずは何も変えずに、もう一度「再実行」してみる。

- それでもダメなら、指示文の単語をいくつか減らして、シンプルにしてみる。

- 最終手段として、カメラワークを「固定カメラ」など、簡単なものに変えてみる。

- 動画の審査で弾かれた(差し戻された)場合:

キャラクター名や企業のロゴ、暴力的な表現などが含まれていないかチェックし、別の言葉に置き換えて再申請しましょう。

エラーが起きた日時や、その時の指示文、どうやって解決したかをメモしておくと、次に同じ問題が起きても冷静に対処できます。

よくある疑問|対応デバイス・対応言語・安全機能

sora2を使う上での細かい疑問について整理します。

安全機能: 動画を公開する前には、不適切な言葉(NGワード)や個人情報が映り込んでいないか、誰か特定の人物に似すぎていないか、などを必ずチェックしましょう。自分だけのチェックリストを作っておくと、確認漏れを防げます。

対応デバイス: どのパソコンやスマホで快適に使えるか、といった推奨環境は、今後変わっていく可能性があります。公式サイトの「ヘルプ」や「お知らせ」で最新情報を確認しましょう。

対応言語: 指示文(プロンプト)は、日本語と英語を混ぜて書くと、AIが混乱して意図しない動画ができてしまうことがあります。基本的には、どちらか一つの言語で統一するのが無難です。

よくある質問

まとめ|“短く試して型にする”が近道

- 尺・カメラ・トーンを先頭3行で固定

- 短尺の試作3〜5本→本命1本の運用に

- テロップとBGMは最小構成で可読性優先

- 著作権リスクを回避し固有名詞は使わない

- ショートで入口→ロングで価値提供

- 失敗時は語句削減→画角固定→再生成

- テンプレを「保存」し再現性を高める

- 週次でCTR・維持率・コメント率を点検

- PCとスマホの役割分担で時短を図る

- 公式の更新を月1回チェックして反映