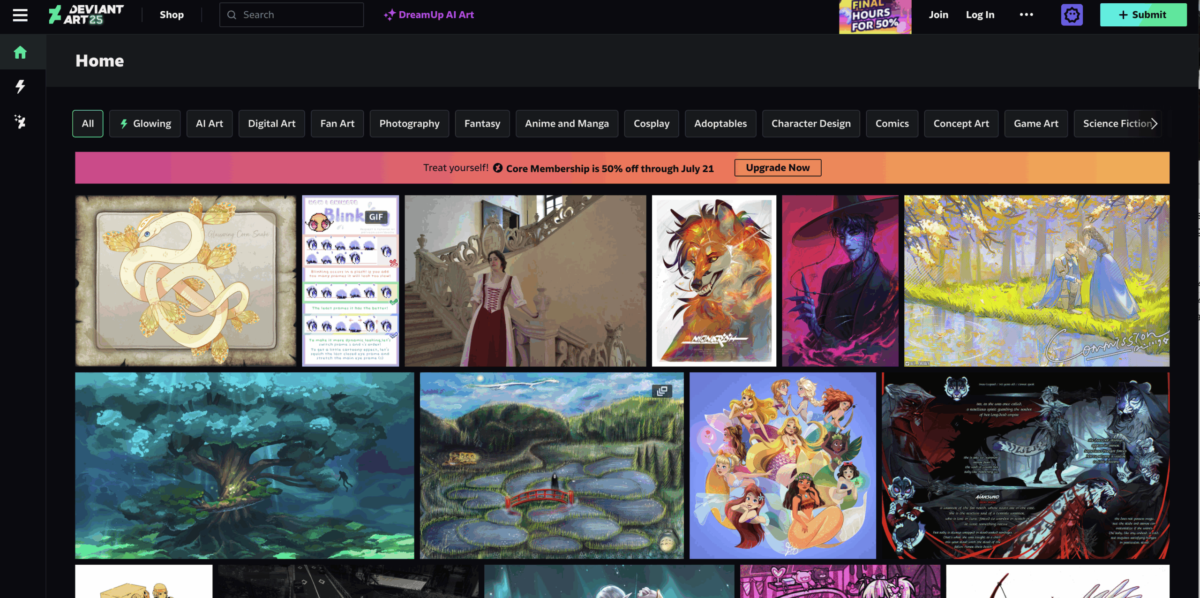

AI画像の投稿先として人気の「DeviantArt」。一見、クリエイターに優しいプラットフォームに見えますが、実は著作権やプライバシーの観点から「危険性があるのでは?」と不安の声も少なくありません。この記事では、DeviantArtを利用する際に注意すべきポイントや、安全に使うための工夫について、やさしく解説していきます。

- DeviantArtに存在する3つの主要なリスクとは?

- AIイラスト投稿時の著作権トラブルを防ぐには?

- 無断利用・転載リスクへの対策方法

- 安全に使いたい人向けの設定方法と代替案

deviantart 危険性とは?投稿前に知るべきリスク

- 著作権侵害のリスクはどれくらいある?

- AI画像の無断転載や商用利用はどう防ぐ?

- DeviantArt内での「AI画像非表示設定」の意味

- ユーザー間の報告機能とその限界

- 外部サイトに画像が流出する原因とは?

- AI作品の透明性や出典情報が求められる理由

著作権侵害のリスクはどれくらいある?

AI画像は一見オリジナルに見えても、学習元の作品やスタイルを強く模倣しているケースがあります。とくにDeviantArtなどのクリエイターコミュニティでは、著作権侵害の訴えや論争が頻発しています。AIが生成した画像でも、使用したプロンプトやモデルが既存作品の著作権に触れていれば、法的リスクを完全に回避できるとは言えません。

AI画像の無断転載や商用利用はどう防ぐ?

AI画像はSNSやまとめサイト、ブログなどで許可なく転載・加工されやすい特徴があります。防止策としては以下の対策が有効です:

- オリジナル画像にウォーターマークを入れる

- 商用不可の明示(Creative Commonsなどのライセンス設定)

- AIモデルや生成プロンプトの公開によって透明性を高める

- DeviantArtやpixivなどでの転載禁止タグの活用

DeviantArt内での「AI画像非表示設定」の意味

DeviantArtでは、ユーザーがAI生成コンテンツを非表示に設定できるオプションがあります。これは主に以下の目的で使われます:

- 人間のアートとの区別を明確にする

- 検索時にAI作品を除外したいユーザーのため

- AI作品の急増による可視性の低下を防ぐための配慮

この機能は「AIアート=低品質」という認識に配慮したものであり、AIクリエイターとアナログ/デジタルアーティストの棲み分けとしても活用されています。

ユーザー間の報告機能とその限界

DeviantArtには不正コンテンツを報告できる機能がありますが、以下のような限界があります:

- 対応に時間がかかる

- 著作権保有者本人でなければ削除されないこともある

- AI生成かどうかの判断が困難

また、「AI生成画像の使用が違反かどうか」をDeviantArt側で明確に判断することが難しい場合も多いため、クリエイター自身による管理が重要です。

外部サイトに画像が流出する原因とは?

AI画像に限らず、DeviantArtやPixivに投稿した画像が無断で他サイトに転載されるケースは少なくありません。主な原因は以下の通りです:

- SNSでの共有からの二次転載

- 画像検索による自動収集(スクレイピング)

- ダウンロード禁止設定をしていない

- 外部のAI学習データに勝手に取り込まれる

特にAIモデルの学習に使われる可能性があるため、明示的な利用制限を記載することが重要です。

AI作品の透明性や出典情報が求められる理由

AIアートの普及により、誰が・どのように作成したのかが不透明になるリスクが高まっています。これが原因で「盗作疑惑」や「著作権の帰属不明」などの問題が生じやすくなっています。解決策としては:

- プロンプトや生成AI名の明示

- LoRAやカスタムモデルの出所の共有

- メタデータの保存や公開

AI作品もクリエイティブな表現の一種であるからこそ、透明性や情報の追跡可能性が求められているのです。

deviantart 危険性とは?安全に使うための設定と対策

- 非公開モードや作品表示制限の使い方

- プロフィールや投稿情報の公開範囲を見直そう

- 作品にウォーターマークを入れるべき理由

- 画像検索対策:右クリックや保存制限の有無

- コメント欄でのトラブル回避方法とは?

- 安全にAI作品を共有したい人におすすめの代替サイト

非公開モードや作品表示制限の使い方

AI作品を安心して共有するには、まず「非公開モード」や「表示制限」の使い方を覚えておきましょう。たとえば、作品を「フォロワー限定」や「18歳以上限定」に設定することで、不特定多数への拡散を防ぐことができます。投稿前にプライバシー設定を確認しておくことが大切です。

プロフィールや投稿情報の公開範囲を見直そう

自分のプロフィールが誰に見られているのか、意外と気にしていない方も多いのではないでしょうか。アイコン、ユーザー名、投稿履歴などの情報がネット上に公開されていると、意図しない誤解やトラブルにつながることも。設定から公開範囲をチェックして、安全な範囲に調整しましょう。

作品にウォーターマークを入れるべき理由

無断転載や自作発言を防ぐためには、ウォーターマーク(透かし文字)の挿入がおすすめです。控えめな場所に名前やSNS IDを入れるだけでも、自分の作品だとアピールできます。AI画像は拡散しやすい分、出典がわからなくなることも多いため、あらかじめ備えておきましょう。

画像検索対策:右クリックや保存制限の有無

一部のサイトでは、右クリック禁止や保存制限を設けることで画像のコピーを防いでいます。ただし、完全な対策ではないため、高解像度の画像をそのまま投稿するのは控えたほうが安心です。できれば、サムネイル表示や透かし入り画像を使う工夫も検討してみてください。

コメント欄でのトラブル回避方法とは?

コメント欄での心ない言葉に悩まされた経験はありませんか?匿名性が高いネットでは、誰でも書き込める場を設けることにリスクもあります。そんなときは「コメント承認制」に切り替えたり、特定の投稿だけコメント欄を閉じるなどの対応もできます。無理に返信しないことも、自分を守る大切な方法です。

安全にAI作品を共有したい人におすすめの代替サイト

「もっと安全にAI作品を発表したい」そんな方におすすめの代替プラットフォームをご紹介します。

- ArtStation:商用利用の表示やライセンス記載がしやすく、アーティスト向けの環境が整っています

- Pixiv Sketch:公開範囲やタグ制限の設定が細かく、安全性も高め

- Zenn・note:画像と一緒に文章を投稿できるため、作品の背景や意図も伝えやすい

それぞれに特徴があるので、自分に合った環境を選びましょう。

deviantart 危険性とは?deviantartの役割と今後の課題

- DeviantArtのAIガイドラインはどうなっている?

- 他の投稿サイトと比べたセキュリティの違い

- クリエイター保護とAIアートの共存は可能か?

- アップデートされる利用規約と注意点

- 今後どんな機能追加や改善が期待できる

DeviantArtのAIガイドラインはどうなっている?

DeviantArtでは、AIによって生成されたアート作品に関する明確なガイドラインが設けられています。作品投稿時に「AI生成であることの明記」が推奨されており、一部の機能ではAIアートを非表示にするオプションも提供されています。また、他のクリエイターの作品を学習元として使う場合、その出典に配慮した表現が求められています。これにより、オリジナル作品の尊重とAI作品の透明性を両立しようとする姿勢が見られます。

他の投稿サイトと比べたセキュリティの違い

DeviantArtは長年クリエイターコミュニティとして運営されてきたため、ユーザー同士の通報機能やブロック機能、作品の公開範囲設定などが比較的充実しています。たとえば、AIアートをタグや設定でフィルターできるなど、独自の管理機能が整っています。PixivやArtStationと比べても、AI作品に対する意識や保護策の提示が早かったことも特徴のひとつです。

クリエイター保護とAIアートの共存は可能か?

AIの登場により、一部のクリエイターからは「作品が勝手に学習されてしまうのでは?」という不安の声も上がっています。DeviantArtではその懸念に対処するため、AIによる学習を拒否するオプトアウト機能の導入や、AI作品に明示タグを付ける運用が進んでいます。すべての問題が解決されたわけではありませんが、共存に向けた取り組みが始まっていることは、希望の兆しといえるでしょう。

アップデートされる利用規約と注意点

AI関連の規約は、技術の進化とともに頻繁に更新されています。DeviantArtでも、著作権、転載、AI利用に関するルールが定期的に見直されており、知らずに違反してしまうケースもゼロではありません。特に商用利用や再配布に関しては、最新のガイドラインをしっかり確認し、自分の利用目的に合った投稿方法を選ぶようにしましょう。

今後どんな機能追加や改善が期待できる

今後はさらに「AI画像の出典明記機能」や「学習拒否設定の可視化」などが強化されていく可能性があります。また、より詳細なフィルタリングや、ユーザーごとのアート表示制御ができるようなアップデートも期待されています。安心して創作できる環境づくりに向けて、DeviantArtは日々改善を重ねている途中です。定期的に公式のお知らせをチェックしておくと良いでしょう。

よくある質問(Q&A)

まとめ|DeviantArtの危険性とは?AI時代の注意点まとめ

- DeviantArtはAI画像投稿に対応している

- 著作権や無断利用リスクには要注意

- 非表示設定や公開範囲の制御が可能

- AI画像にはウォーターマークを推奨

- コメント欄でもトラブルが起こることがある

- ガイドラインは定期的に見直すべき

- 他サイトでもAIアートの扱いに差がある

- セキュリティ面ではやや不安が残る

- クリエイター自身が自己防衛する意識が大切

- 不安があれば代替サービスの検討も視野に