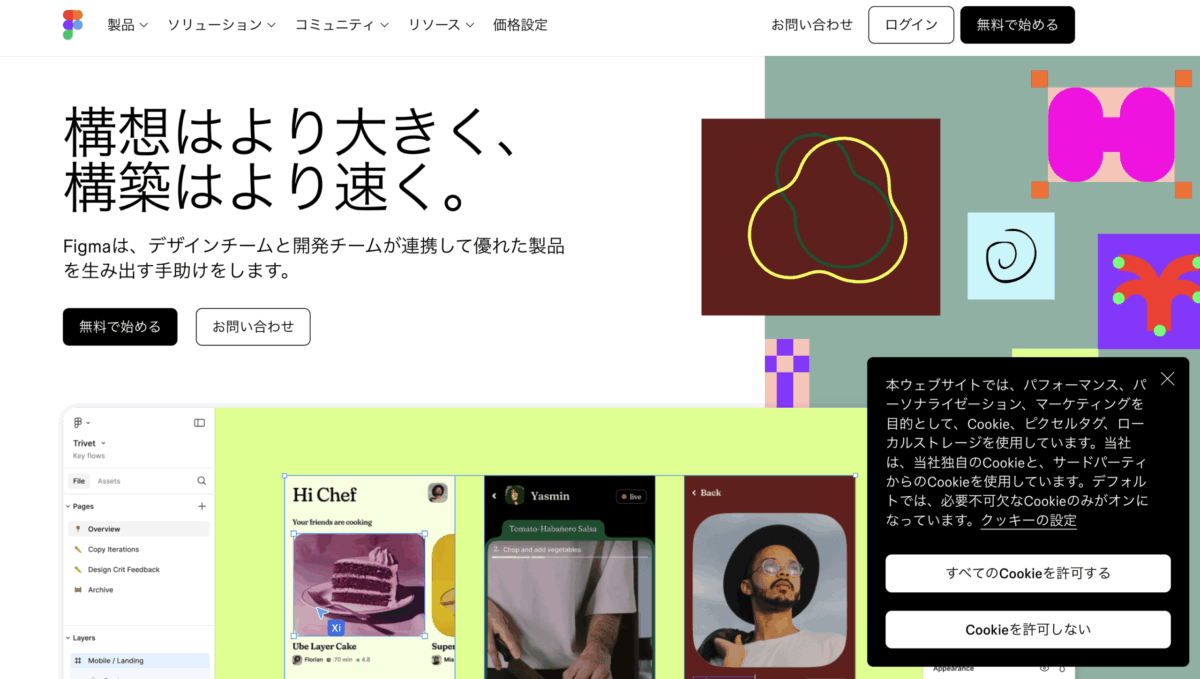

「figmaで作ったデザインを、自動でコーディングできたら…」そんな風に思ったことはありませんか?

最近では、figmaとAIツールを組み合わせることで、HTMLやCSSのコードを自動生成できるサービスが増えてきました。

デザイナーやエンジニアでなくても、スムーズにWeb制作が進められる時代が来ています。

この記事では、figma コーディング 自動の仕組みや使えるツール、注意点までを初心者向けにわかりやすく解説します。

- figmaのデザインをコード化する方法がわかる

- 自動コーディング対応のAIツール5選を紹介

- ChatGPTなど生成AIとの連携方法もわかる

- 自動化のメリットと注意点を整理できる

figma コーディング 自動とは?基本の仕組み

- 自動コーディングとはどういう意味?

- figmaでコード出力する流れとは?

- AIやプラグインの役割は?

- 自動化で得られるメリットとは?

自動コーディングとはどういう意味?

「自動コーディング」とは、デザインからHTMLやCSSといったWebコードを、手作業ではなくツールで自動生成することを指します。

これまでWebサイトやアプリを作るには、デザイナーがFigmaで設計し、エンジニアがその内容をもとにコードを書くという流れが一般的でした。

しかし最近では、AIや専用プラグインの登場により、この「コードを書く作業」自体をツールに任せられるようになってきています。

つまり「Figmaでデザインしただけで、コードも半自動で用意される」という仕組みが実現しているのです。

figmaでコード出力する流れとは?

figmaで自動的にコードを出力するには、いくつかの方法があります。基本的な流れは以下のようになります。

- FigmaでUIデザインを作成

- 対応するプラグインや外部サービスを選ぶ(例:Anima、Locofyなど)

- ボタンひとつでHTMLやCSSのコードを出力

- そのコードを実際のWebサイトやアプリに組み込む

中には「レスポンシブ対応」や「Reactコンポーネント出力」に対応しているものもあり、開発スピードを大幅に短縮できるのが魅力です。

AIやプラグインの役割は?

Figma単体ではコード出力の機能が限定的ですが、AIや外部プラグインを活用することでその範囲を広げることができます。

たとえば:

- ChatGPT:デザイン仕様をもとにCSSやHTMLコードを生成

- Anima:ボタンひとつでWebコードを出力。CSSアニメーションにも対応

- Locofy:FigmaデザインをReactやNext.js形式で変換可能

こうしたツールを併用することで、Figmaは「デザインツール」から「ノーコード制作支援ツール」へと進化していくのです。

自動化で得られるメリットとは?

figmaのコーディングを自動化することで、次のようなメリットが得られます:

- 時間短縮:手書きでHTMLを書く時間を大幅に削減

- 人為的なミスを減らせる:コピペミスやレイアウトのずれが起きにくい

- 開発コストの削減:エンジニアの負担を軽減できるため、外注費の節約にも

- ノンエンジニアでもプロトタイプが作れる:デザイナーがそのままWebの骨組みを形にできる

特に、スタートアップや小規模チームでは、「スピード命」の場面でとても重宝される機能と言えるでしょう。

figma コーディング 自動に使えるおすすめツール

- HTMLやCSSを出力できる無料ツールは?

- ChatGPTとの連携はできる?

- AnimaやLocofyの使い方は?

- コードの質や精度はどれくらい?

- 実際に使ってわかった注意点とは?

HTMLやCSSを出力できる無料ツールは?

figmaからHTMLやCSSを出力できる無料ツールはいくつかありますが、特に人気なのは次の2つです。

- Anima(アニマ)

figmaのデザインからHTML・CSS・Reactコードを自動で生成。無料プランでも基本機能が試せます。 - Figma to Code(ブラウザ拡張型)

デザインを選択し、コードスニペットをリアルタイムで表示してくれる軽量ツールです。

どちらもボタンひとつでコードを書き出せるシンプル設計なので、初心者の方にも安心です。

ChatGPTとの連携はできる?

はい、ChatGPTとfigmaの連携は可能です。

ただし、直接figmaからChatGPTにアクセスできるわけではなく、以下のような方法を使います:

- Figmaの要素情報(サイズ・フォントなど)を手動で記述し、ChatGPTに「この内容をHTML/CSSにして」と指示する

- ChatGPTにプロンプトテンプレート(例:「このUIをFlexboxで表現して」)を用意して、汎用化する

Figma PluginとしてChatGPT連携を試せるプロトタイプもありますが、現時点では外部ツール連携やAPI経由の運用がメインです。

AnimaやLocofyの使い方は?

Anima(アニマ)とLocofy(ロコファイ)は、figmaと組み合わせてコードを出力できる強力なツールです。

- Figmaに「Anima」プラグインを追加

- 対象デザインを選び、「Preview in Browser」で確認

- 「Get Code」でHTML/CSSをコピーまたはダウンロード

- プラグイン「Locofy.ai」をfigmaで起動

- コンポーネントを選択し、レスポンシブ設定やタグ指定

- 「Preview Code」でReact形式のコードを出力

どちらも、視覚的な操作でコーディングの知識がなくても使えるのが魅力です。

コードの質や精度はどれくらい?

ツールによって差はありますが、出力されるコードの「見た目の再現性」は非常に高いです。

ただし注意したいのは以下の点:

- クラス名が自動生成されることが多く、読みやすさに欠ける場合あり

- レスポンシブ対応が甘いことがある(手動調整が必要)

- JavaScriptの複雑な動きには未対応のケースが多い

実務で使う場合は「ベースの雛形として使い、微調整は手動で行う」というのが現実的です。

実際に使ってわかった注意点とは?

実際にfigmaの自動コーディングツールを使ってみると、次のような注意点が見えてきます:

- 構造がシンプルなデザインに向いている(複雑なUIは分割設計を)

- ツールごとの「クセ」に慣れる必要がある(タグ構成やクラス命名など)

- パフォーマンス最適化(読み込み速度など)は自分で調整が必要

とはいえ、プロトタイプ作成や小規模なLP制作には非常に有効。とくにエンジニアがいないチームには心強い味方です。

figma コーディング 自動化の注意点と今後

- 自動コーディングに向いている案件は?

- レスポンシブ対応や調整の必要性

- SEOや表示速度への影響は?

- 今後figmaとAIはどう進化する?

自動コーディングに向いている案件は?

figmaの自動コーディング機能は、すべてのWeb制作に万能というわけではありません。特に向いているのは以下のようなケースです。

- LP(ランディングページ)や1ページ完結型のサイト

- シンプルな構成のプロトタイプやモックアップ

- 開発前の実装イメージを素早く確認したい場面

一方で、複雑なUIやユーザーの操作が多いシステム開発などでは、出力されたコードをもとにエンジニアが再構築する必要があります。

つまり「素早く形にして試す」場面に強いのがfigmaの自動コーディングです。

レスポンシブ対応や調整の必要性

自動出力されたコードは基本的に静的な状態に近く、デバイスごとの最適化(レスポンシブ対応)は十分とは言えません。

たとえば:

- モバイルで文字が切れる

- カラムの幅が崩れる

- 要素が中央に寄らない

といった「小さな違和感」が生じることがあります。

そのため、メディアクエリの調整や、CSSの微修正はほぼ必須と考えたほうがよいでしょう。

最近では、AnimaやLocofyでもレスポンシブ機能が進化していますが、完璧な対応にはまだ届いていないのが現状です。

SEOや表示速度への影響は?

自動で生成されたコードは、構造がわかりにくかったり、HTMLタグの使い方が最適でない場合もあります。

たとえば:

<div>タグばかりで見出しタグ(<h2>など)が使われていない- 不要なクラス名やstyle属性が増える

- 画像やスクリプトの読み込みが最適化されていない

これにより、SEO評価が落ちたり、ページの表示速度に影響が出る可能性もあります。

対策としては、生成されたコードを一度エンジニアが確認し、クリーンアップする工程を加えるのがおすすめです。

今後figmaとAIはどう進化する?

現在でもfigmaは、プラグインや外部ツールとの連携で「デザインからコードまで」を一気通貫で行えるようになりつつあります。

今後の進化として期待されるのは:

- AIがfigmaデザインを解析し、最適なコードを提案・補完してくれる機能

- リアルタイムでのコードレビューや、構造改善アドバイスの導入

- 自然言語でのデザイン指示 → コード生成(プロンプト操作の高度化)

figma自体が生成AIを取り込む流れも進んでおり、今後は「figmaだけで完成形に近いWebページが作れる」時代が来るかもしれません。

よくある質問(Q&A)

まとめ|figma コーディング 自動化とは?AIでHTMLを出力する方法

- figma コーディング 自動化はノーコード時代の新常識

- HTMLやCSSを自動出力できるツールが増えている

- ChatGPTなどのAIとも組み合わせ可能

- AnimaやLocofyが初心者にも人気

- 自動化は時短・効率化に大きく貢献

- コードの品質には注意が必要

- SEOやレスポンシブ対応は要チェック

- 出力後の微調整も視野に入れる

- 無料ツールで気軽に試せる

- figma×AIでWeb制作のハードルが下がる