Geminiで生成した画像を、ブログやSNS、商品デザインに使いたい——でも商用利用って大丈夫なの?と気になる方も多いでしょう。この記事では、Geminiの画像生成機能における著作権と商用利用の可否について、最新の利用規約やユーザーの声をもとに解説します。

- Gemini画像生成の商用利用に関する最新の情報がわかる

- 利用規約の要点と著作権の扱いを丁寧に整理

- 利用者が注意すべきポイントとリスクについて紹介

- 商用利用OKな代替サービスのヒントも掲載

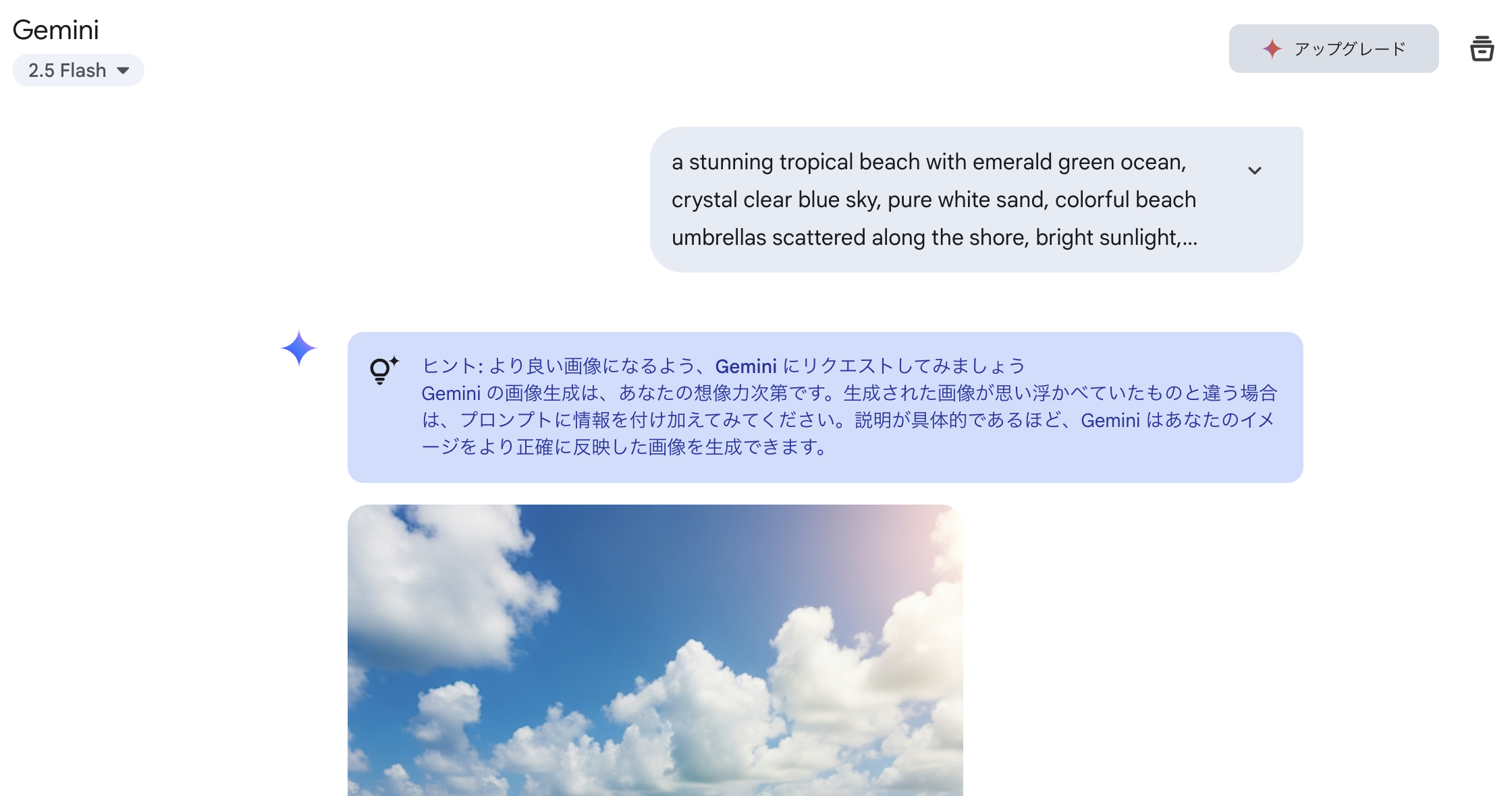

gemini 画像生成は商用利用できるのか?

- 商用利用の定義とは何か?

- Gemini画像の著作権は誰にある?

- 利用規約に商用利用の記載はある?

- 無料版と有料版で権利に違いはある?

- 海外ユーザーの意見や議論は?

- 実際に商用利用した事例はある?

- Gemini ProやImagenとの違いは?

- 個人利用と法人利用の扱いは同じ?

- 再販売やグッズ化はOK?

- NFTや広告利用は可能か?

商用利用の定義とは何か?

商用利用とは、生成した画像を収益や宣伝に結びつける目的で使用することを指します。たとえば、オンラインショップの商品画像、SNS広告、Tシャツやステッカーなどの印刷物への応用が該当します。

商用利用範囲には、「プロモーション目的での掲載」「製品としての再販売」「商業施設やイベントの装飾」なども含まれます。個人的な練習で終わらせず、実際に収益を上げる用途で使う場合は商用利用に該当するので、利用規約の確認が一層重要です。

Gemini画像の著作権は誰にある?

Google公式の利用規約では、生成されたコンテンツについてGoogleが著作権を主張しないと明記されています 。

しかし、「著作権譲渡」や「独占使用」を完全に保証しているわけではなく、ユーザーが独占権を持つとは明示されていません。つまり、同じプロンプトから同様の画像が再生成される可能性があり、商用利用の際のオリジナリティや独自性を確保するには不安が残る状況です。

利用規約に商用利用の記載はある?

Gemini Appsのヘルプや利用規約では、「著作権はユーザーにある」としながらも、商用利用の可否についての具体的な言及は見当たりません 。

このため、「利用はできるが、利用者にも一定の責任がある」状態です。対して、商用利用を積極的にサポートしている他社AIモデルと比べると、やや曖昧で慎重な扱いが求められます。

無料版と有料版で権利に違いはある?

無料版・有料版(Gemini ProまたはImagen API)ともに、著作権の取り扱い自体は同様です。Googleはどちらのユーザーにも生成コンテンツについて同じ条件を提示しています 。

ただし、有料版では技術的に高精度・高出力の画像が得られる一方で、著作権面での差はなく「独占的な商用権利」を得られるわけではない点に注意が必要です。

海外ユーザーの意見や議論は?

Redditなどでは、「AI生成画像に著作権が認められないなら盗用防止にはならない」との声があります 。

例えば、誰でも同じ画像を再生成できる可能性や「AIに学習された既存作品との類似性」が問題視されており、商用展開においても法律的な独占性よりも実用上の安全策が先行する時代となっています。

実際に商用利用した事例はある?

正式な公表例は少ないものの、アート作品のポスターやSNSプロモーション素材、WebバナーにGemini生成画像を使用するクリエイターも散見されます。

ただし、ライセンス違反や後から削除要求されるリスクを回避するために、利用者が事後報告したケースは極めて稀です。つまり「目立たない範囲」で使われているのが現状です。

Gemini ProやImagenとの違いは?

Gemini Pro(有料API)は高性能モデルですが、商用利用に関する規約は無料版とほぼ同一です 。

したがって、品質面では差があっても、ライセンス的には同等の扱いとなります。独占権や排他的な使用を望む場合には、他の商用利用対応ツールを検討したほうが安心です。

個人利用と法人利用の扱いは同じ?

現段階の利用規約では、個人と法人の使用形態が明確に区別されておらず、同一のルールで運用されています。

企業やチームでの商用使用も可能ですが、グレーゾーンである留意点を共有し、社内ポリシーや弁護士レビューを含む運用設計が望ましいです。

再販売やグッズ化はOK?

画像をTシャツ・ステッカーといった形で販売する行為も規約上は明示されていませんが、誰でも同じプロンプトで似た画像が生成可能な点を踏まえると、その商用価値や独自性には制限があると言えます。

また、「第三者権利との類似」を調査・回避する工夫も同時に求められます。

NFTや広告利用は可能か?

規約には制限がないため、NFT化や広告素材への使用も法的には可能ですが、生成された画像の著作物性が薄いため、所有権・独占性の主張が弱くなる傾向があります。

さらに、NFTとしての販売では、「誰でも同じものを生成可能である」前提で価値を見極める必要があります。

商用利用する際の注意点とリスク

商用利用する際の注意点とリスク

- グレーゾーンでの利用は違法になる?

- 商標・肖像権に関わる懸念点は?

- 利用規約の変更でリスクが出る可能性は?

- 許諾がない状態での公開はどうなる?

- 商用目的のAI生成物における炎上事例

- 企業利用で押さえるべき法的ポイント

- 不安な場合はどう対処すべきか?

- 弁護士に確認するタイミングは?

- 日本と海外での法解釈の違いは?

- AI生成物の著作権問題は今後どうなる?

グレーゾーンでの利用は違法になる?

Geminiの生成画像は、現行の利用規約では違法とはされていないものの、商用使用を明確に許可する文言も不在です 。つまり、利用が禁止されているわけではないが、法的安全性も保証されていない“グレーゾーン”であると捉える必要があります。商用展開を前提とする場合は、リスクを抱える覚悟とともに、規約変更に備えて継続的なチェックが望まれます。

商標・肖像権に関わる懸念点は?

AIが生成した画像が、既存のロゴや人物に酷似するケースでは、商標権侵害や肖像権侵害のリスクが生じる可能性があります。Gemini側はこれについて具体的な言及をしておらず、判断は利用者側の責任に委ねられています。商用利用前には、生成画像に問題がないか第三者権利の侵害がないかを慎重にチェックすることが重要です。

規約更新でリスクが増す可能性は?

AIサービスの利用規約は変わりやすく、将来的に商用利用制限や独占禁止に関する条項が追加される可能性があります 。過去に生成した画像が今後の規約で問題視されないとは限らず、不安があれば規約変更履歴の記録や、定期的な再確認の手間を用意しておくと安心です。

使用後に使用制限されるケースは?

商用利用を行った後でも、Gemini側が利用制限の指示を出す可能性がゼロではありません。将来の規約改訂やガイドラインの明文化により、突然「この用途では使えない」とされる場面も想定されます。利用時には、バックアップ体制を整え、画像が使用できなくなったシナリオに備える設計が必要です。

企業での利用なら、法務関与が必須

企業が商用活用を検討する場合は、社内の法務担当や弁護士と連携してレビュー体制を構築することが推奨されます。

- 利用規約の可否判断

- 商用利用の許可確認

- 生成画像の権利・類似性チェック

- 記録・証明書の写し保管

このようなプロセスを整えることで、グレーゾーンであることによる不測のトラブルを未然に防ぐことができます。

他のAI画像生成ツールと比較した信頼性は?

Canva、Adobe Firefly、Runwayなど、商用利用についてのガイドラインが明確なツールと比べると、Geminiはやや新しく、利用に関する記載が少なめです。

たとえばAdobeでは「Adobe Stockへの登録可」などの表記がありますが、Geminiでは判断をユーザーに委ねている面があります。

安心して商用展開したい場合は、ライセンスが明示されたツールを併用するのも一つの方法です。

プロンプトに依存した再現性の低さとは?

Geminiはプロンプトの書き方次第で生成結果が大きく変わるため、再現性に乏しく、同じ画像を後から再生成できない場合も多いです。これは商品パッケージやブランディングに使用する際に課題となります。確実に同一のビジュアルを複数回使いたい場合には、画像を保存・記録し、プロンプトも一緒に保管する習慣が欠かせません。

アップスケーリングや補正の必要性は?

Geminiの出力解像度は現在やや低めで、印刷物や商業用動画素材に使うにはアップスケーリングや後処理が必要なケースもあります。画像補正を外部ツールで行うことで商用品質に近づけることは可能ですが、それにより著作権や出典の明示義務が発生することもあるため、加工後の使用条件にも配慮する必要があります。

使用用途に応じた対策リストはある?

以下のように、用途別にリスク対策を整理しておくと商用利用もより安心です。

- SNS投稿用:権利表記を記載/画像を縮小使用

- ECサイト用:類似画像との照合チェック

- 印刷物用:アップスケーリング後の再確認

- 広告素材用:法務レビュー&保存義務

こうしたケースバイケースのガイドライン策定が、商用利用において重要な備えとなります。

最終的に商用利用は推奨される?

結論として、Geminiの画像生成は「個人用途では自由度が高く、商用利用は慎重な判断が必要」です。特に、事業レベルでの展開や顧客を巻き込んだコンテンツに使用する場合は、法的安定性や再現性、他AIとの差別化ポイントを明確にすることが求められます。必要に応じて、商用利用特化のプラットフォームへ移行する判断も一案です。

gemini以外で商用利用OKな画像生成AI

- DALL·E(OpenAI)の商用許可範囲とは?

- Midjourneyの利用規約と制限

- Adobe Fireflyの商用利用サポート

- Canva AI画像の商用ライセンス

- Clipdrop(Stability)の扱いは?

- 商用利用におすすめの国内ツールは?

- 料金とライセンス形態の比較

- 安全に商用利用するためのチェック項目

- Geminiとの使い分けはどうする?

- 今後のアップデートを見据えた運用方法

- オウンドメディアのビジュアルブランディングに

- 書籍・電子書籍のカバーデザインにも

- ノベルゲームやVTuberの背景アートに活用

- クラウドファンディングや事業提案書でも採用例あり

- 音楽配信プラットフォームでのジャケット活用

ブログやメディア記事のアイキャッチに活用

Geminiで生成した画像は、記事の内容にマッチする視覚的要素として、ブログやWebメディアのアイキャッチに活用できます。キーワードをもとにしたビジュアル生成が得意なため、テーマに沿った抽象的表現も可能です。

ただし、過度にリアルな人物生成などは避け、あくまで補助的なイメージ素材としての使い方が安心です。また、画像下部に「AI生成」と記載しておくことで、透明性も確保できます。

SNSプロモーション投稿での使用例

InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでは、Gemini画像をインパクトあるビジュアル素材として活用する事例が増えています。短いプロンプトで簡単にユニークな画像が生成できるため、日替わり投稿やイベント告知に重宝します。

特に、キャンペーン用の背景素材やストーリーテンプレートとして加工することで、低コストでデザイン性の高い投稿が可能になります。

ECサイトのバナーやヘッダー画像に

ECサイトのプロモーションバナーや、特集ページのビジュアル強化としてもGeminiの生成画像は役立ちます。リアルな商品画像と併用して背景やエフェクトを追加することで、視認性が高く、訴求力のある構成を演出できます。

ただし、画像のテイストが既存商品と合わない場合もあるため、ブランドガイドラインとの整合性チェックが重要になります。

プレゼン資料やスライドデザインにも使える?

社内外向けのプレゼン資料では、印象的なビジュアルでスライドの注目度を高めたい場面が多くあります。Geminiの画像生成は、抽象概念や未来的なテーマの可視化に優れているため、「AIの進化」や「DX推進」などの抽象的スライドに効果的です。

画像下に「生成AIによるイメージ」と注釈を加えると、誤認を避けつつプロフェッショナルな印象を演出できます。

クライアント提案資料のモックアップ作成

広告代理店やデザイン会社では、Geminiを使って短時間でビジュアル提案を行うモックアップ制作を行う事例があります。仮コンセプトに沿った画像を瞬時に生成し、構成やトーンの確認段階で活用されています。

ただし納品物には使用しないことを前提とし、「確認用」や「参考イメージ」と明記したうえで提示するのがマナーです。

YouTubeのサムネイルやイントロ画像に

YouTubeでは、視聴者のクリックを促すために視覚的に強いサムネイルが求められます。Gemini画像をベースにタイトルテキストやアイコンを追加すれば、インパクトのあるサムネイルを簡単に作成可能です。

加えて、動画のオープニングやエンディングで使用する背景画像としても有効で、ブランド世界観の統一にも役立ちます。

マーケティングLPやWeb広告の背景に

ランディングページやリスティング広告などで、目を引く背景画像をGeminiで生成し、コンバージョン率の向上を図る手法もあります。特に、具体的な商品ビジュアルよりも世界観を伝えたいシーンでは、AI生成画像が威力を発揮します。

ただし広告審査で引っかかる可能性もあるため、画像内に人物やロゴを含める際は慎重に扱う必要があります。

LINEリッチメニューやLINE広告にも応用可能

LINEのリッチメニューやタイムライン広告でも、AI生成画像は有効活用されています。Geminiで生成した素材をベースに、LINEのガイドラインに沿った画像構成にカスタマイズすれば、高いデザイン性を維持したまま運用が可能です。

LINEは審査が厳しめのため、配信前に必ず事前テスト表示を行うのが安全策です。

素材配布やテンプレートとしての活用は?

Geminiで生成した画像をテンプレート化し、自社サイトで素材配布する事例も出てきています。利用者に対して「商用利用可/不可」などの注意書きを添えることで、コミュニティ貢献とブランディングの両立が可能です。

ただし、他ユーザーが生成した画像と類似する可能性があるため、テンプレート提供時のオリジナリティ担保が課題となります。

オンラインイベントやウェビナー資料に活用

オンラインセミナーやウェビナー資料にGemini画像を活用することで、視覚的に飽きさせないコンテンツ演出が可能です。背景素材やトピックごとのアイキャッチに使えば、参加者の集中力維持にも貢献します。

実際に、社内研修や顧客説明資料でも導入され始めており、「人に伝えるデザイン」としての有用性が注目されています。

オウンドメディアのビジュアルブランディングに

企業のオウンドメディアやブランドサイトでは、独自性のあるビジュアル演出がブランドイメージ構築に直結します。Geminiを用いれば、既製のストック画像にはない“あえて抽象的で洗練された世界観”を表現できます。

定期的にシリーズ化したテーマ画像を生成し、コンテンツに統一感を持たせることで、ブランド認知度の向上と離脱率の低下につながる可能性があります。

書籍・電子書籍のカバーデザインにも

Kindle出版など個人レベルの出版物では、Gemini画像をブックカバー素材として使う動きも始まっています。特にビジネス書やノンフィクションの分野では、抽象的なビジュアルが内容を象徴するものとして映えるため、読者の印象にも残りやすくなります。

ただし書店流通や商業出版を考えるなら、印刷に耐える解像度と法的なライセンスのチェックが必須です。

ノベルゲームやVTuberの背景アートに活用

二次元系コンテンツ制作においては、背景素材や情景スチルとしてGemini画像が役立ちます。ノベルゲームやVTuber配信では、完全にオリジナルな世界観を構築できる点が大きなメリットです。

ただしキャラクターとの親和性や画風の一貫性が求められるため、Photoshopなどでの色調補正と組み合わせた活用が現実的です。

クラウドファンディングや事業提案書でも採用例あり

新規プロジェクトのクラウドファンディング用ページやピッチ資料でも、「未来のビジョン」を視覚的に伝える素材としてGemini画像が使われています。

特に構想段階で現物が存在しない場合、「イメージ画像」としてAI生成ビジュアルを活用することで、よりリアリティのある訴求が可能になります。ただし、誤解を避けるためにAI生成である旨を明示するのが望ましいです。

音楽配信プラットフォームでのジャケット活用

SpotifyやApple Musicなどの配信サービスで使用するシングルやアルバムのジャケットアートにも、Gemini画像の活用事例が登場しています。幻想的な風景やサイバー系グラフィックなど、AIらしさを逆手に取った表現が特徴です。

ただし、配信サービスによっては商用利用規定が厳しいこともあるため、配信前に各プラットフォームのガイドラインを必ず確認する必要があります。