「google ai studioの料金」が気になる方向けに、無料枠の考え方や従量課金のしくみ、費用を抑える使い方を整理しました。料金表の数字はアップデートが多いため、この記事では仕組みと確認ポイントに焦点を当てます。はじめての方でも、どこを見ればコストを見積もれるか、どんな使い方が節約につながるかがわかる内容です。

- まずはgoogle ai studioの料金の見方を押さえ、無料枠と従量課金の違いを理解する

- トークンや画像生成のリクエスト単価など、生成AIの一般的な料金構造を俯瞰する

- 見積もりの前提条件(入力長・出力長・頻度)を数式で手早く確認できる

- チーム運用時の予算ガードレール(上限・アラート・権限設計)の作り方がわかる

>>料金の全体像は、こちらの解説で「仕組み→具体例」の順に整理しています。

google ai studioの料金の基本|無料期間と従量課金の確認手順

- AI StudioとGeminiの関係(役割の違い)

- 無料トライアル枠の対象モデルと上限をどこで確認するか

- 従量課金の計算単位(トークン・画像・分単価など)の基礎

- 入力と出力のボリューム別に変わるおおよその費用感

- 料金見積もりに必要な前提条件を数式で整理する方法

- 課金開始のタイミングと支払い方法の流れを理解する

- コスト最適化の基本設定(上限・アラート・権限)の実装

- モデル選択による単価差と品質・速度のバランスの考え方

- 商用利用時に押さえるべき規約とデータ取り扱いの注意

AI StudioとGeminiの関係(役割の違い)

「Gemini」は“AIの頭脳(モデル群)”、

「Google AI Studio」はその頭脳を試す・設計する・APIキーを発行するための作業台です。役割を分けて理解しておくと、モデル選定やコスト設計がスムーズになります。

1) 正体の切り分け

- Gemini(モデル):GoogleのマルチモーダルLLMの総称。Flash/Pro/2.x/2.5 など、速度・コスト・精度や長文耐性が異なる派生を含む「能力そのもの」。

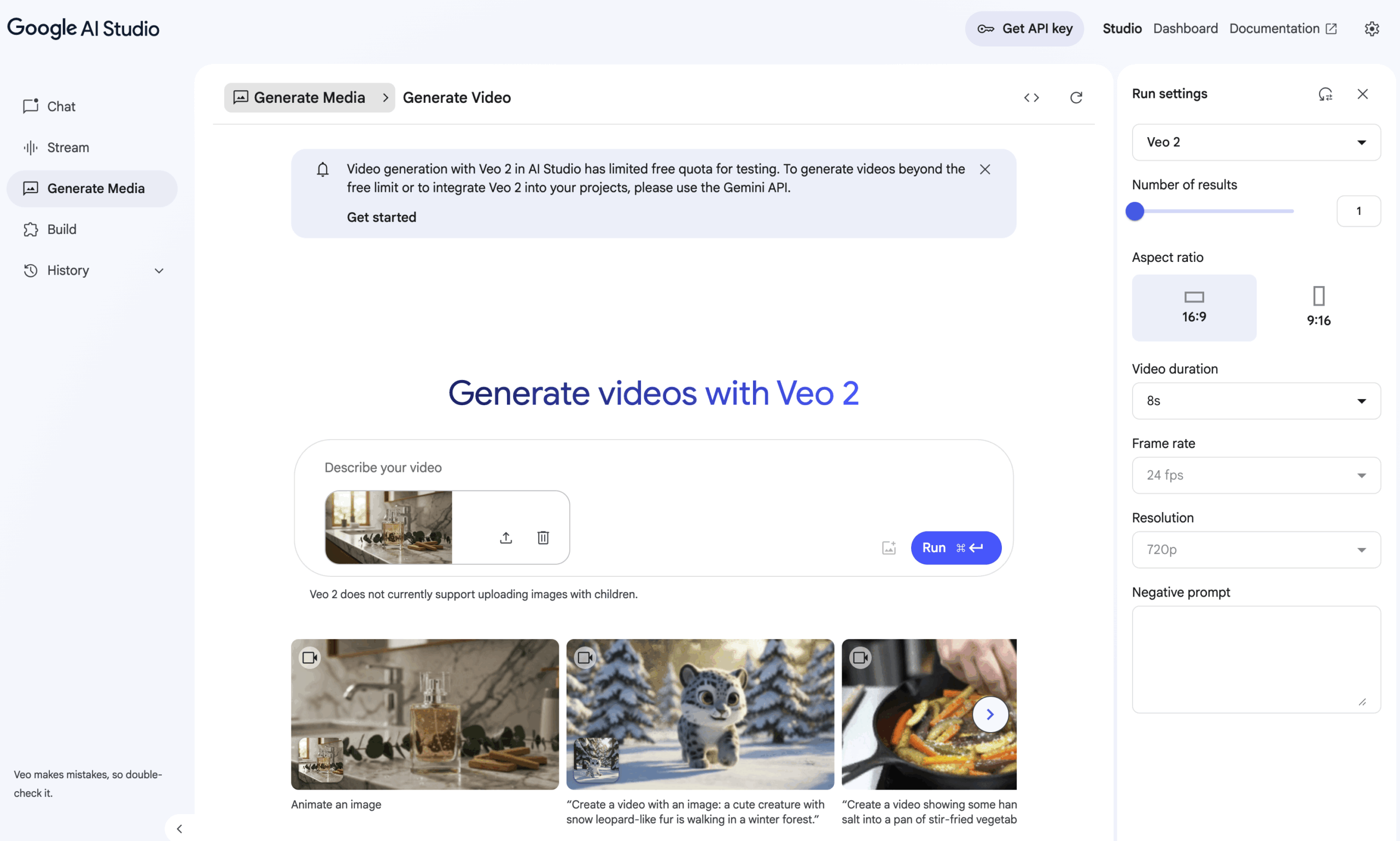

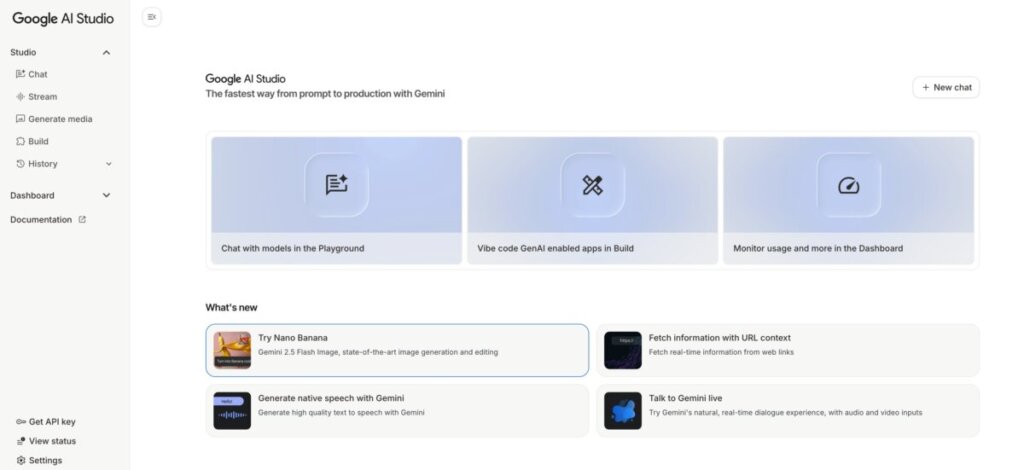

- Google AI Studio(ツール):ブラウザでプロンプト検証、ファイル添付の挙動確認、APIキー発行、出力のJSON整形、安全性設定などをGUIで行える「開発者用の作業環境」。

補足:一般向けの「Gemini(チャットアプリ)」は利用アプリの一つで、開発用のAI Studioとは別物です。

2) 典型的な使い分け

- AI Studioで素早く検証

モデル比較(例:Flash vs Pro)、温度・最大トークン調整、JSONスキーマ固定、安全性フィルタの調整をGUIで反復。 - APIキーで小規模運用

個人ツールや社内ミニボットなら、AI Studioで発行したキーでそのままGemini APIを呼び出せます。 - 本番要件はVertex AIへ移行

監査ログ、VPC、サービスアカウント、予算アラート、リージョン要件などエンタープライズ運用はVertex AI(中身は同じGemini)で。

3) 先に押さえる混同ポイント

- 速さ/安さ/賢さは“ツール”ではなく“モデル選択”で決まる

高速・低コストはFlash、長文・高精度はPro/2.5…といった選び分け。AI Studioは比較を楽にする場所。 - 課金は「使った分(トークン/画像等)×モデル単価」

触り始めは無料でも、APIを呼べば従量課金(無料枠あり)。本番はVertex側で上限・アラート設定が安心。 - Geminiアプリ=開発の入口ではない

開発者の入口はAI Studio(または直接Vertex)。用途が異なります。

4) 最短ワークフロー(例)

- AI Studioで試作 → APIキー発行 → サンプルコードで呼び出し → 要件拡大時にVertexへ

プロンプトとリクエスト形は概ね共通なので、「AI Studioで詰めてVertexで運用」が定石です。

5) クイック判定

- 個人/小規模プロトタイプ:AI Studio + Gemini API

- 企業本番/ガバナンス重視:Vertex AI(中身は同じGemini)

要するに、Gemini=頭脳/AI Studio=その頭脳を安全・迅速に扱う作業台。まずAI Studioで検証し、スケールや統制が必要になったらVertexへ、という二段構えが最も効率的です。

併せて、Google AI StudioとGemini本体の違いも押さえておくと設計がスムーズです。

最新のモデル事情はこのまとめが早いです(強み/弱み/想定用途を一気に把握)。

Google AI Studioの料金と利用上限の確認方法

Google AI Studioを使い始める際は、まず無料トライアルの範囲を把握することが重要です。どのモデルが無料で試せるのか、どれくらいの量まで使えるのかは、公式サイトの**「料金」**ページに記載されています。

無料枠の上限を超過すると、自動で従量課金に移行する可能性があるため、予期せぬ請求を避けるためにも、料金ページをブックマークしておくと安心です。

Google AI Studioの料金表(例)

| 機能 | モデル | 計算単位 | 単価(USD) | 無料枠 |

| テキスト | Gemini 1.5 Pro | 100万トークン | 入力:$7.00<br>出力:$21.00 | 月間10万トークンまで |

| テキスト | Gemini 1.0 Pro | 100万トークン | 入力:$0.50<br>出力:$1.50 | 月間100万トークンまで |

| 画像生成 | Imagen 2 | 100枚 | $2.00 | 月間500枚まで |

※価格や無料枠は2025年9月時点の公開情報を基にした目安です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

従量課金の計算単位の基礎

生成AIのコストは、利用するリソースごとに計算単位が異なります。

- テキスト生成: 入力と出力のトークン数で決まります。トークンは、単語や記号を細かく区切った単位です。

- 画像生成: 画像を生成するリクエスト数で決まります。

- 音声・動画: 処理した分数で決まるのが一般的です。

利用するモデルや機能によって単価が変わるため、どのAPIエンドポイントと機能を組み合わせるかを一覧化しておくと、計上ミスを防げます。

入力と出力のボリューム別に変わるおおよその費用感

同じ回数の呼び出しでも、プロンプトが長かったり、出力が長かったりすると、トークン消費が増えてコストは上がります。

- 短い指示・短い返答: FAQボットのように、短い指示に対して短い返答を返すタスクは、コストが低く抑えられます。

- 長文生成・多段推論: 記事の要約や複雑な推論を伴うタスクは、トークン消費が多いため、単価が高くなります。

Google AI Studioの料金を実務的に試算するには、用途ごとに「1回の上限トークン数 × 実行回数」で月次の目安を立てておくと良いでしょう。

料金見積もりに必要な前提条件を数式で整理する方法

正確な見積もりには、以下の数式を参考に、前提条件を整理しておきましょう。

月間費用 = (入力トークン数 × 単価)+(出力トークン数 × 単価)+(追加機能単価) × 実行回数

この数式をベースに、PoC(概念実証)、ベータテスト、本番運用といった段階別に上限を設定しておくと、予算のブレを抑えられます。

課金開始のタイミングと支払い方法の流れを理解する

課金は、無料枠の超過や有料モデルの利用を開始した時点で発生します。支払いは、Googleアカウントに紐づけられたクレジットカードなどの情報に基づきます。

チームで利用する場合は、管理者が請求先を統一し、テスト用と本番用のプロジェクトを分けておくと、後から明細を整理しやすくなります。

コスト最適化の基本設定(上限・アラート・権限)の実装

コストを抑えつつ快適に利用するためには、以下の設定が不可欠です。

- 月間予算の上限設定: 予期せぬ課金を防ぐため、月ごとの予算上限を設定します。

- 使用量アラート: 使用量が一定のしきい値を超えたら通知が届くように設定します。

- 権限の最小化: チームメンバーのロール権限を最小限に抑え、不要なAPI呼び出しを防ぎます。

モデル選択による単価差と品質・速度のバランスの考え方

AIモデルには、高性能で高単価なものと、軽量で安価なものがあります。

- 高性能モデル: 単価は高いですが、短いプロンプトで済む、再試行が減る、といった副次効果で結果的に総コストが安くなることもあります。

- 軽量モデル: 単価は安いですが、後処理や補助プロンプトが増え、結果的に総コストが上がる場合もあります。

品質、速度、コストのバランスを考え、プロジェクトに最適なモデルを選びましょう。

商用利用時に押さえるべき規約とデータ取り扱いの注意

商用利用をする際は、利用規約、データ保持、フィードバック学習の扱いを必ず確認します。

- 社外データ・個人情報: 社外データの持ち込みや個人情報の処理がある場合は、プロジェクトを分離し、暗号化やマスキングを徹底します。

- 最新の規約確認: 規約は定期的に更新されるため、常に最新の一次情報に目を通す習慣をつけましょう。

クレジット表記やNGケースなど、商用利用の細かい運用はこの記事が詳しいです。

google ai studioの料金の実務|見積もり例と節約テクニック

- 小規模PoCの月次コストを3パターンで見積もる手順

- 高頻度チャット運用での入力最適化とキャッシュ戦略

- 画像生成・解析の回数制御とサイズ指定のコツ

- チーム運用の請求分離と予算配分のベストプラクティス

- ログ分析でムダ呼び出しを可視化し削減する方法

- エラー再試行とタイムアウト設定でコスト暴走を防ぐ

- バッチ処理とキューでピークを平準化して費用安定化

- 定期レビューと単価変更時の見直しチェックリスト

小規模PoCの月次コストを3パターンで見積もる手順

PoC(概念実証)の段階では、まず3つのパターンで月次のコストを見積もっておくと、現実的な予算を立てやすくなります。

- 低頻度(週数回): 開発者が手動でテストする場合など。

- 中頻度(毎日少量): 内部ツールとして一部メンバーが使う場合など。

- 高頻度(平日常時): サービスの一機能として常に稼働させる場合など。

これらのパターンごとに、入力・出力・画像の想定回数を掛け合わせ、Google AI Studioの料金に含まれる無料枠をどの程度消費するかを見積もりましょう。無料枠を超えた分だけ従量課金を計算すれば、現実的な数字になります。

高頻度チャット運用での入力最適化とキャッシュ戦略

ユーザーとのチャットボットのように、同じ指示が繰り返し送られるケースでは、コストが急増する可能性があります。

- システムプロンプトの短文化: AIへの指示は、簡潔かつ効率的なものに調整します。

- キャッシュの活用: 同じ応答が期待される場合は、一度生成した応答を再利用するキャッシュ戦略を積極的に取り入れましょう。

- 会話履歴の整理: 会話履歴は、必要な部分だけに絞り込むことで、入力トークンを最小限に抑えられます。

これらの工夫だけで、体感の費用を大きく下げることができます。

画像生成・解析の回数制御とサイズ指定のコツ

画像生成や解析は、テキスト処理に比べて1回あたりのコストが大きくなりがちです。

- 段階的な生成: 企画段階では、解像度や枚数の上限を低く設定し、まずはサムネイルのような小さい画像で試作を繰り返します。採用する画像が決まってから高解像度で再生成することで、コストを抑えられます。

- リトライの抑制: 失敗した際のリトライ回数を1回に抑え、テスト時は固定シードで比較できるようにすると、無駄打ちを避けられます。

チーム運用の請求分離と予算配分のベストプラクティス

チームでGoogle AI Studioを利用する場合、請求管理の仕組みを整えておくことが重要です。

- プロジェクトの分離: 開発、検証、本番といった用途ごとにプロジェクトを分け、それぞれに請求アカウントを紐づけます。

- タグ付け: タグやラベルを使って、どのサービス、機能、担当者がどれだけのコストを使っているかを可視化します。

- アラート設定: 月中の消化率を定期的に共有し、予算超過を防ぐために必要に応じて上限を再設定しましょう。

画像系の回数・解像度制限の勘どころはImageFXの整理が参考になります。

ログ分析でムダ呼び出しを可視化し削減する方法

ログを定期的に分析することで、コストの無駄につながる「ムダ呼び出し」を可視化できます。

- ログから抽出: 「長すぎる入力」「過剰な出力」「連続リトライ」「同一プロンプトの乱発」といったパターンをログから抽出し、原因を特定します。

- テンプレート化: 抽出した課題を基に、プロンプトのテンプレートを改善したり、共通のヘルパー関数を作成したりすることで、再発を防げます。

エラー再試行とタイムアウト設定でコスト暴走を防ぐ

外部サービスとの連携でエラーが発生すると、不適切な再試行によってコストが暴走するリスクがあります。

- バックオフ: 再試行の際は、間隔を空けて再試行する**「指数バックオフ」**を設定し、再試行回数に上限を設けましょう。

- タイムアウト: 外部サービスからの応答がない場合に備え、タイムアウトを設定します。

- UI側の制御: モバイルからの誤操作を防ぐために、UI側で送信ボタンの連打を抑止する仕組みも有効です。

バッチ処理とキューでピークを平準化して費用安定化

リアルタイムでの応答が不要な処理は、バッチ処理にすることでコストを安定させられます。

- バッチ化: 夜間など、利用者が少ない時間帯に低優先度のジョブをまとめて実行します。

- キューイング: ジョブをキュー(待機列)で管理し、スループットを制御することで、単価変動の影響を受けにくくし、安定した運用が可能です。

定期レビューと単価変更時の見直しチェックリスト

AIモデルの単価や無料枠は、予告なく更新されることがあります。

- 月初のチェック: 毎月、Google AI Studioの料金ページをチェックし、最新の情報に更新しましょう。

- ダッシュボードの照合: 運用ダッシュボードと料金ページを照合し、想定外の増減がないかを洗い出します。

変更履歴はチームで共有し、次月の上限や割り当てを調整する際に役立てましょう。

よくある質問

まとめ|費用の見える化と上限管理で安心運用に近づける

- 無料枠と従量課金の境界を最初に確認し、モデル別の単価差を把握する

- 見積もりは入力・出力・追加機能を分解し、式で回してから回数を掛ける

- PoC・検証・本番に分けて上限とアラートを設定し、請求先も分離する

- チャットは短文化・キャッシュで、画像は解像度と枚数を段階化する

- ログから無駄呼び出しを特定し、プロンプトをテンプレ化して削減する

- リトライ上限・タイムアウト・サーキットブレーカーで暴走を防ぐ

- キューとバッチでピーク平準化、イベント通知で早期検知を徹底する

- 単価変更は月初に確認し、ダッシュボードで差分を共有する

- 規約とデータ保護を定期的に見直し、商用要件を満たしているか点検する

- 最終判断は公式の最新情報で検証し、google ai studioの料金のページを都度参照する