「スマホの内蔵マイクだとザワザワ拾う…」そんなときはiPhoneのボイスメモの外部マイクを導入すると劇的に聞き取りやすくなります。とはいえ端子規格や電源方式、指向性の違いなど、最初のハードルは意外と高め。本記事では、端子・アダプタ・相性チェックから、録音設定・レベル調整・風対策・トラブル対応までを順番に整理。ラベリア(ピン)やショットガン、ワイヤレスの使い分けも実用目線でまとめました。まずは自分の撮る/録る場面に合う接続と運用の「型」を決めて、安定した音を手に入れましょう。

- iPhoneのボイスメモの外部マイクの選び方と接続の基本がわかる

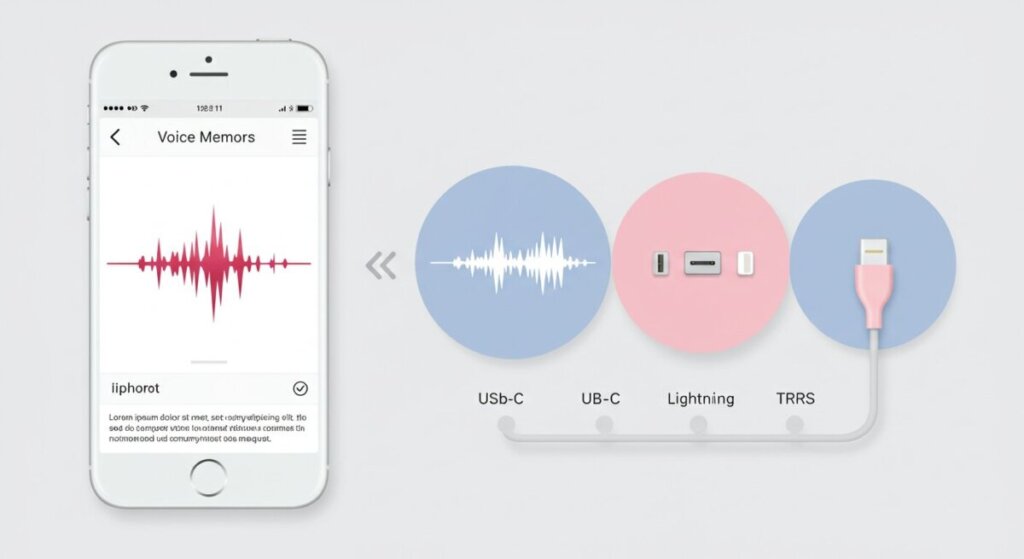

- Lightning/USB-C/TRRSなど端子規格とアダプタの要点を整理

- 指向性・電源方式・風対策で収録品質を底上げするコツ

- 認識しない/片側だけ等のトラブル時のチェック項目を用意

🎙️ ボイスメモを頻繁に使うなら、この「AIレコーダー」一択です

アプリを起動する手間もなく、スマホの背中を押すだけで即録音。 通話も対面も、「Plaud Note Pro」ならAIが完璧に文字起こし&要約してくれます。 メモ魔の人が最後にたどり着く、最強のツールです。

\ 楽天・Amazonより安い?最安値を今すぐチェック /

iPhoneのボイスメモの外部マイクを選ぶ基準と接続規格を理解する

- 端子種類|USB-C/Lightning/TRRSの違い

- 変換アダプタ|3.5mm接続の要点と注意

- 電源方式|プラグインパワー/ファンタム

- 指向性|単一指向/無指向/ステレオ

- 形式別選び方|ラベリア/ショットガン/ワイヤレス

- 互換性チェック|MFi/クラスコンプライアント

- ケーブルとノイズ|長さ/シールド/フェライト

- 風防・ポップ|フォーム/ファー/ポップガード

端子種類|USB-C/Lightning/TRRSの違い

外部マイクをiPhoneに接続する際、端子の種類を正しく把握することが第一歩です。

- デジタル接続: 近年のiPhoneはUSB-C、従来機はLightningが主流です。デジタルマイクやオーディオインターフェイスは、これらの端子に直接接続します。

- アナログ接続: 多くのスマホ用マイクは3.5mmミニプラグを使用していますが、これはTRRS規格(先端からTip, Ring, Ring, Sleeve)であり、マイク信号とイヤホン信号の両方に対応しています。一方、カメラやPC用のアナログマイクはTRS(Tip, Ring, Sleeve)規格が多く、そのままではiPhoneのマイク入力として認識されないため注意が必要です。

変換アダプタ|3.5mm接続の要点と注意

3.5mm端子を持つマイクをiPhoneに接続する場合、必ず変換アダプタが必要です。

- 純正/推奨アダプタ: Apple純正の「Lightning – 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ」または、信頼できるメーカーの推奨アダプタを選びます。

- TRRS規格の確認: 3.5mmマイクがTRRS規格に対応していることを確認しましょう。特にiPhoneのボイスメモの外部マイク運用では、マイクがTRS規格だと、適切なアダプタやケーブルを使わないと音が入らないことが多いです。

- 分岐ケーブル: マイクとヘッドホンを同時に接続する分岐ケーブルを使う場合は、それぞれの端子に「マイク」と「ヘッドホン」の刻印があるかを必ず確認し、正しく接続しましょう。

電源方式|プラグインパワー/ファンタム

マイクには、動作に必要な電源方式がいくつかあります。

- プラグインパワー: 一般的なスマホ向けラベリアマイク(ピンマイク)が想定している電源方式で、数ボルト(V)の電力をマイク入力側から供給されます。iPhoneの3.5mmジャックアダプタは、通常このプラグインパワーに対応しています。

- ファンタム電源: スタジオなどで使うXLR端子のコンデンサーマイクは、外部から48Vのファンタム電源を要求します。iPhoneの端子からは直接ファンタム電源を供給できないため、これらのマイクを使うには、ファンタム電源内蔵のオーディオインターフェイスや、専用のワイヤレス送信機を介する必要があります。

指向性|単一指向/無指向/ステレオ

マイクの「指向性」は、音を拾う方向を決める特性です。用途に合わせて選びましょう。

- 単一指向性: 正面からの音を狙い撃ちし、周囲のノイズを抑えたい会議やインタビューに適しています。

- 無指向性: 360度全方向の音を均一に拾うため、複数人での対談や環境音の録音に便利です。

- ステレオ: 左右の音の広がり(音場)を記録し、臨場感を出すアコースティック演奏や環境録音に適しています。

マイクと音源の距離、そして角度の設計で、収録結果は大きく変わるため、事前のテストが重要です。

形式別選び方|ラベリア/ショットガン/ワイヤレス

現場での取り回しや収録の目的によって、最適なマイク形式を選びましょう。

- ラベリア(ピンマイク): 服にピン留め可能で、口元からの距離が一定に保てるため、会議や登壇者に最適です。

- ショットガン: 棒状の形状で、遠くの音を狙い撃ちする指向性が強いため、屋外の取材や、カメラの近くで音を拾いたい場合に有利です。

- ワイヤレス: ケーブルがなく、動きを伴う収録や、距離が離れた二人対談に便利です。

互換性チェック|MFi/クラスコンプライアント

LightningやUSB-Cでデジタル接続するマイクやインターフェイスは、iOSデバイスとの互換性が保証されている必要があります。

- クラスコンプライアント: iOS/iPadOSの標準ドライバで動作し、特別なドライバをインストールしなくても使える規格であることが安心材料です。

- MFi(Made for iPhone/iPad): Appleが互換性を保証する認証です。

iPhoneのボイスメモの外部マイクとして導入する前に、メーカーの対応機種表とファームウェアの条件を確認し、互換性を確保しましょう。

ケーブルとノイズ|長さ/シールド/フェライト

ケーブルはノイズの発生源にもなり得ます。

- 品質: ケーブルは短く、太めでシールド(遮蔽)が良好なものを選び、外部からのノイズ混入を防ぎます。

- ノイズ対策: ケーブルとスマホ本体、またはワイヤレス機器が接触してノイズが発生するのを避けるため、フェライトコアを追加したり、ケーブルを身体に沿わせたりして、衣擦れ音が出ないように配線しましょう。

風防・ポップ|フォーム/ファー/ポップガード

マイクの直近で発生するノイズは、専用のアクセサリーで対処します。

- 屋外: 風の直撃を抑えるため、フォーム(スポンジ)の上にファー(デッドキャット)を重ねて使用します。

- 屋内近接: 口元にマイクを近づけて収録する際は、ポップガードを立てることで、破裂音(パ行、バ行など)を効果的に抑え、後処理の手間を大幅に減らせます。

こだわり派は「外部マイク」、効率派は「Plaud」

音質や録音シチュエーションを細かくコントロールしたい方は、上記のような外部マイクを導入することで劇的にクオリティが上がります。

一方で、「マイクの設置やケーブルの管理が面倒」「機材を増やしたくない」「通話も録りたい」という方は、マイクとレコーダーとAIが一体化した「Plaud Note Pro」が最適解です。

自分のスタイルに合わせて選んでみてください。

iPhoneのボイスメモの外部マイクを活かす録音設定と運用テクニック

- 設定手順|接続→入力確認→試し録り

- レベル調整|距離・ゲイン・ピーク管理

- モニター方法|有線監視と遅延対策

- 録音プリセット|名前/フォルダ/品質の型

- 室内会議|配置と話者導線の工夫

- 屋外取材|風・交通音・雨対策

- トラブル対応|認識しない/片側だけ

- ワイヤレス活用|遅延/電波/バッテリー

設定手順|接続→入力確認→試し録り

外部マイクの接続から録音開始までの手順を標準化しましょう。

- 接続と確認: ケーブルやアダプタをiPhoneに接続したら、すぐにボイスメモアプリを開き、入力レベルの波形が反応するか目視で確認します。

- 試し録り: 10〜20秒の試し録りを実行します。最初は小さな声で話し、次に本番の最大声量で話して、音割れ(クリップ)がないかを確認します。

- 再生チェック: 録音した音声をヘッドホンで再生し、左右の定位感やノイズの有無、極性(位相反転)や左右バランスに異常がないか確認しておくと安心です。

レベル調整|距離・ゲイン・ピーク管理

音量の設定は、マイクの特性と現場の音量に合わせて慎重に行います。

- 距離の固定: マイクと口元の距離を15〜20cmで固定し、入力レベルが最大声量でも音割れしない範囲に収まるようにゲイン(入力音量)を調整します。

- マイクの狙い方: ラベリアマイクは胸元、ショットガンマイクは口元をわずかに外して狙うのが、過度な入力と破裂音を防ぐための目安です。

- 余裕の確保: 大声と小声の両方でテストし、最終的なピークレベルには数dBの余裕を持たせておきましょう。

モニター方法|有線監視と遅延対策

録音中の音声をリアルタイムで確認できる環境を作ることは、失敗を防ぐために非常に重要です。

- 有線モニター: 可能な限り、有線イヤホンを変換アダプタやオーディオインターフェイスに接続し、遅延の少ない環境で直接モニター(監視)するのが理想です。

- ワイヤレスの注意: ワイヤレスイヤホンでの監視は、音声の遅延が増えがちです。遅延がある場合は、ナレーションやカウントダウン、手拍子などで同期を取り、編集時の「基準音」として記録しておきましょう。

録音プリセット|名前/フォルダ/品質の型

収録したデータの管理効率を高めるために、事前に命名規則と保存ルールを定めておきましょう。

- 命名の型: 録音名に「日付_案件名_話者」などの情報を入れ、後から検索しやすいようにします。

- フォルダ分け: データは「会議」「取材」「教材」といった用途や案件名でフォルダを分け、整理します。

- 品質: 編集の必要がなければAAC/M4A、高音質でアーカイブするならWAVなどのロスレス形式を使い分ける「型」を現場で迷わないよう事前に作成しておきましょう。

室内会議|配置と話者導線の工夫

会議の録音では、発言者の声だけをクリアに拾う工夫が必要です。

- マイクの種類: 単一指向性のラベリアマイクを各話者に装着するか、全体収録なら無指向性マイクをテーブル中央に置きます。

- ノイズ回避: エアコンの送風口や、紙の擦れ音(資料の扱い音)といったノイズ源を避け、発言者の身体の向きとマイクとの距離を一定に保つことで、後の文字起こし精度も向上します。

屋外取材|風・交通音・雨対策

屋外はノイズが多い環境ですが、適切な機材と配置で音質を改善できます。

- 風対策: ファー付きの二重風防(デッドキャット)をマイクに装着し、強風時はマイクを風上を背に配置します。

- ノイズ回避: 交通量の多い場所では、壁の反射を利用したり、交通量の少ない時間帯を選んだりしましょう。

- 携行品: 予備のケーブル、マイクを固定するテープ、そして防滴対策をセットで用意することで、予期せぬトラブルにも対応できます。

トラブル対応|認識しない/片側だけ

録音中にトラブルが発生した場合、迅速な切り分けが重要です。

- 認識しない: 接続順序(アプリを終了→物理接続→アプリを起動)を変えてみたり、別の予備アダプタで切り分けたりしましょう。

- 片側だけ鳴る: ステレオ/モノラルの不一致や、ケーブルが奥まで刺さっていない、またはTRS/TRRSの規格誤配線が典型です。現場では、すぐにモノラルに設定変更して録音を継続するのが得策です。

- 常備品: iPhoneのボイスメモの外部マイクとして使うには、「予備アダプタ+短ケーブル」を常備しておくと、復旧が格段に速くなります。

ワイヤレス活用|遅延/電波/バッテリー

ワイヤレスマイクを使う際は、電波干渉とバッテリー管理に注意しましょう。

- 電波対策: 2.4GHz帯はWi-FiやBluetoothと混み合うため、マイクと受信機の見通しを確保し、干渉源となる機器を整理します。

- バッテリー: 予備バッテリーやモバイルバッテリーを携行し、緊急時の有線接続へのフォールバック(代替)を準備しておくと、トラブル時も安心です。

こだわり派は「外部マイク」、効率派は「Plaud」

音質や録音シチュエーションを細かくコントロールしたい方は、上記のような外部マイクを導入することで劇的にクオリティが上がります。

一方で、「マイクの設置やケーブルの管理が面倒」「機材を増やしたくない」「通話も録りたい」という方は、マイクとレコーダーとAIが一体化した「Plaud Note Pro」が最適解です。

自分のスタイルに合わせて選んでみてください。

よくある質問

まとめ|接続規格と運用の型を決めて安定収録を実現する

- 端子と配線(USB-C/Lightning/TRRS)を理解し正しい変換を用意する。

- 用途に合わせて指向性と形式(ラベリア/ショットガン/ワイヤレス)を選ぶ。

- 接続→試し録り→再生チェックの短尺テストを必ず行う。

- 距離・角度・ゲインを固定してピークの余裕を確保する。

- 風防・衣擦れ対策をセットで準備し屋外の失敗を減らす。

- 認識不良は配線/規格/アプリ設定の順で切り分ける。

- 会議は無指向中心、対談やナレーションは単一指向が有効。

- ワイヤレスは見通しと距離を短く、必ず有線の保険を持つ。

- 命名・フォルダ・品質プリセットで後処理と共有を楽にする。

- 重要案件は二経路録音で冗長化し、現場の安心を高める。

🎙️ ボイスメモを頻繁に使うなら、この「AIレコーダー」一択です

アプリを起動する手間もなく、スマホの背中を押すだけで即録音。 通話も対面も、「Plaud Note Pro」ならAIが完璧に文字起こし&要約してくれます。 メモ魔の人が最後にたどり着く、最強のツールです。

\ 楽天・Amazonより安い?最安値を今すぐチェック /