「n8nの商用利用」はどこまで許可されるのか?と迷いやすいテーマです。n8nはフェアコード思想に基づく「Sustainable Use License」を採用しており、社内の業務自動化は広く認められる一方で、再販や有償ホスティングには制限があります。本記事では、最新の公式ドキュメントの方針に沿って、OK/NGの考え方を具体例つきでやさしく整理します。判断に迷った時の確認手順もまとめました。

- n8nのライセンス枠組みと「社内利用」との線引きを理解できる

- OK/NG例を実務視点で具体化し、グレー時の確認手順を用意

- テンプレート販売やコンサル提供など収益化の安全策を整理

- Embed等の公式ルートや問い合わせ先でリスクを最小化

n8n 商用利用はどこまで可能?2025年版ルール総解説

- ライセンスの基本:Sustainable Use Licenseの位置づけ

- フェアコードモデルとオープンソースの違いと注意点

- 内部業務目的の定義:社内利用と社外提供の線引き

- 自己ホストとクラウド版の違いと選び方の実務観点

- バージョン更新で変わった許容行為の最新チェック

- 利用規約とプライバシーの要点:ログと個人情報の扱い

- クレジット表記や商標の扱い:表現上のリスク回避策

- 判断フロー:迷ったときの確認手順と連絡先まとめ

ライセンスの基本:Sustainable Use Licenseの位置づけ

n8nの公開コードは「誰でも見られる・改良できる」一方で、無制限の再販などを許さない独自ライセンス(Sustainable Use License)で提供されています。

社内の業務自動化や内部データ連携は原則許容されますが、プロダクトとして二次提供する形態には制限があります。まずは「内部利用は広くOK、外部提供は要注意」という高レベルの前提を押さえましょう。

フェアコードモデルとオープンソースの違いと注意点

フェアコードは、OSSのようにソースは公開しつつも、収益保護のために一部商用利用を制限する考え方です。

OSSのように「誰でも再販自由」ではありません。自社の有料SaaSに組み込む、ホワイトラベルで再販する、有償でホスティング提供する等は制限対象になりやすい点に注意してください。

内部業務目的の定義:社内利用と社外提供の線引き

「社内の生産性向上やデータ同期、バックオフィス自動化」は許容されます。

一方、顧客が直接触れる形で機能を提供したり、対価を得て継続利用させる構造は「外部提供」に該当し、ライセンスの追加合意や専用プログラムが求められることがあります。

料金を受け取る相手と、使う主体が誰かを軸に線引きしましょう。

自己ホストとクラウド版の違いと選び方の実務観点

自己ホストは自由度が高く、プライバシーや社内統制に馴染みます。

クラウド版は運用負荷が低く、短期導入に有利です。

いずれも「内部業務の自動化」であれば大きな制約はありませんが、第三者への提供形態になると条件が変わります。

要件定義時に運用モデルと提供相手を明確化し、将来の拡張計画も含めて選択すると安全です。

バージョン更新で変わった許容行為の最新チェック

ライセンス文やFAQは随時アップデートされ、過去にグレーだった行為が明確に許容・不許可と整理されることがあります。

とくに「支援サービスの提供」「テンプレートの配布・販売」「ノード開発や連携拡張」などは実務で需要が高く、条件が明快になりやすい領域です。

導入前に最新版の記述で再確認しましょう。

利用規約とプライバシーの要点:ログと個人情報の扱い

自動化では個人情報や機微データが通過しがちです。

ログ保全、データ保存先、第三者提供の有無、処理の委託関係などを社内規程と照合してください。

必要に応じてデータマスキングや最小権限、監査ログの保全を実装し、システム利用規程・委託契約・NDA等の文書で統制を補完しましょう。

クレジット表記や商標の扱い:表現上のリスク回避策

Webサイトや資料での表現は、誤認を招かないことが重要です。

「公式認定」「純正」「共同開発」と誤解される文言は避け、商標・ロゴ利用ガイドラインに従いましょう。

比較表や事例公開を行う際も、正確性と出典の明示、相手方の許諾取得を徹底することで、紛争リスクを減らせます。

判断フロー:迷ったときの確認手順と連絡先まとめ

①内部利用か外部提供かを区分→②継続課金や直接アクセスの有無を確認→③テンプレート配布や支援サービス等の既存スキームに該当するか照合→④該当なし・グレーなら公式窓口へ相談、の順で判断すると安全です。

問い合わせは公式ドキュメントの案内に沿ったメール窓口や専用フォームを活用しましょう。

n8n 商用利用のOK・NG例は?実務で迷わない判断基準

- 社内自動化とデータ連携の具体事例とベストプラクティス

- コンサルティングや設定代行で対価を得る場合の留意点

- テンプレート配布とクリエイター認証で収益化する手順

- ノード開発と配布の許容範囲:サードパーティ連携の扱い

- 有償ホスティング提供が禁止される理由と代替案の提示

- サービスへの機能埋め込み制限と公式Embedの選択肢

- 料金と実行数の最新動向:課金の仕組みと試算のコツ

社内自動化とデータ連携の具体事例とベストプラクティス

バックオフィスの定型処理(請求書処理、顧客DB同期、アラート通知)、営業の案件進捗連携、情報システムのアカウントライフサイクル自動化などは実装しやすい定番例です。

監査ログ保存、権限の分離、フェイルセーフ、冪等性の確保を設計段階から入れ込み、運用での変更管理・レビュー体制を整えると安心です。

コンサルティングや設定代行で対価を得る場合の留意点

要件定義、設計、構築、教育、運用支援などの「支援サービス」で対価を得るケースは広く行われています。

契約では守秘義務、成果物の権利、保守範囲、第三者サービスの利用条件順守を明記しましょう。

再配布を伴うテンプレートやノードは、配布条件や著作権表示を整理してから納品するとトラブルを避けられます。

テンプレート配布とクリエイター認証で収益化する手順

ワークフローテンプレートの公開・販売は、所定の基準や認証制度に従うことで収益化が可能です。

まずは無償公開で実績を作り、レビュー基準を満たす品質(ドキュメント、例外処理、環境変数設計)を整備。

認証取得後に有償提供へ段階的に拡張し、サポートポリシーやアップデート方針を明示して信頼性を高めましょう。

ノード開発と配布の許容範囲:サードパーティ連携の扱い

自作ノードの開発・配布は可能ですが、接続先APIの利用規約やブランドガイドライン、レート制限を遵守する必要があります。

課金や収益分配の仕組みを設ける場合は、配布チャネルのルールに合わせ、サポート可否やメンテナンス体制を明記します。

アップデート時の非互換変更はセマンティックバージョニングで予告しましょう。

有償ホスティング提供が禁止される理由と代替案の提示

第三者に向けて本体機能を有償でホスティング提供するのは、収益の衝突や誤認リスクが高く、制限対象です。

代替として、導入支援+顧客自身の環境での運用、もしくは公式クラウドやパートナープログラムの活用が安全です。

運用監視・バックアップ等は別契約の「運用サービス」として切り出すと整理しやすくなります。

サービスへの機能埋め込み制限と公式Embedの選択肢

自社SaaSに直接組み込む「機能埋め込み」は制限されやすい領域です。

必要であれば公式のEmbedプログラム等、認められたスキームで交渉・契約するのが近道です。

UIの一体化やユーザー単位の課金など、要件を最初に整理して相談すると、条件面のすり合わせがスムーズになります。

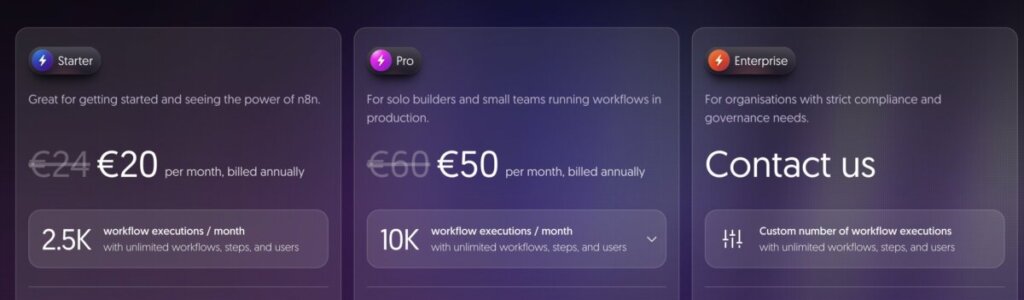

料金と実行数の最新動向:課金の仕組みと試算のコツ

クラウド利用では「実行数」などのメトリクスで課金されるプランが一般的です。

大量実行が想定される場合は、実行のバッチ化、条件分岐での無駄実行削減、ポーリング間隔の最適化、Webhook活用でのイベント駆動化などでコストをコントロールできます。

将来の利用増に備え、見積りはピーク時を基準に試算しましょう。

よくある質問

まとめ|ビジネスで安全に活用する要点

- 内部利用か外部提供かを最初に判定し線引きを明確化する

- 支援サービス・テンプレ販売・ノード開発など既存スキームを活用

- 有償ホスティングや機能埋め込みは原則制限、公式ルートを検討

- ログ・個人情報・権限設計を社内統制と合致させて運用する

- 商標・クレジット表記や表現は誤認を招かないように管理する

- 料金は実行数等を基準に設計、無駄実行削減でコスト最適化

- 変更履歴・互換性方針を公開し、サポート責務を明確にする

- 最新版ドキュメントで条件を再確認し、疑義は事前に相談する

- 契約書で権利・保守範囲・第三者規約順守を明文化する

- 社内レビューと監査ログでトレーサビリティを担保する