文字起こしアプリをお試しするなら、まずはnottaの無料時間を上手に使いましょう。この記事では、無料枠の基本仕様、対象になる操作、カウント方法、リセットや上限の考え方、上手な節約テクや有料移行の目安までをやさしく整理します。録音・インポートのどちらを使うかで使い切りの早さが変わることもあるため、最初に仕組みを理解してムダなく活用してください。条件は変わる可能性があるため、最終判断は必ず公式案内でご確認ください。

- 無料トライアル枠の対象・非対象を理解しムダ使いを防ぐ

- 録音とファイル取り込みの違いで消費量が変わる点を把握

- 上限・リセット・自動更新などの注意点を先回りで確認

- nottaの無料時間を起点に有料化の判断基準を作れる

| 🎖️あなたの“時間”を生み出す Notta bot の価値 | 🎖️ 挫折させない 「万全のサポート体制」 |

|---|---|

| ✅ 会議中のメモ取りをゼロに。議事録作成の手間を 完全自動化 ✅ 要点・タスク・決定事項を AI が自動抽出。会議後の整理が即完了 ✅ 過去の議事録を一発検索。探す時間を 劇的に短縮 ✅ 話者分離で「誰が何を言ったか」が明確。責任範囲が可視化 ✅ Googleカレンダー連携で 会議に自動参加(参加忘れゼロ) | ✅ 24時間いつでも使える 自動議事録ツール。人手が足りない時の強力な助っ人 ✅ 自動参加が不安な場合は「手動参加」も選択可能で安心 ✅ 共有リンクの権限設定で 情報漏えいを徹底ガード ✅ 誤転写が起きた場合も、音声と照合して簡単に修正 ✅ チーム共有や公開範囲の制限など、実務向けの安全機能が充実 |

- ブラウザだけで完結。ダウンロード不要で 導入が5分で終わる

- Zoom・Meet・Teams・Webexに対応。 今の会議のまま使える

- スピーカー分離・要点抽出・検索・共有、全部そろっている

- 会議の自動参加で「参加忘れ」がゼロに

- 要約の精度が高く、会議の読み返し時間を最大70%削減

- 権限管理・パスワード・リンク期限など セキュリティ機能も豊富

- パーソナルでもチームでも使える柔軟な料金プラン

- 重要会議では「人の最終チェック前提」で使えば安全性も担保

利用者の声

女性

🎤 利用者の声①(女性・広告/販促)

★★★★★ 5.0

精度の高い文字起こしで、会議後の議事録作成が劇的にラクに。Zoom連携で聞き逃しゼロ、共有までが早くなりました。男性 🎤 利用者の声②(男性・製造業)

★★★★★ 5.0

アップロードだけで高精度の文字起こし。

話者識別が優秀で、誰の発言か分かりやすく議事録整理が一気に効率化。女性 🎤 利用者の声③(女性・社内情報システム)

★★★★★ 5.0

自動要約と話者識別で議事録専任が不要に。

録画を上げるだけで実務に使える形にまとまり、会議後の業務が時短できました。出典:https://www.itreview.jp/products/notta/reviews#review-220010

こんな“未来”を目指すあなたにおすすめ

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

nottaの無料時間の仕組みと基本を最初におさえる

- 無料枠の対象範囲と例外をわかりやすく整理する

- 録音・インポート別のカウント方法と消費の考え方

- タイムスタンプや話者分離など機能制限の有無

- 日次・月次・初回トライアルの上限とリセットの扱い

- スマホアプリとWeb版での差異と同期の前提条件

- 日本語以外の言語対応で消費が変わるケース

- 無料から有料への移行タイミングの見極め方

- 安全に試すためのアカウントと支払い設定の注意

無料枠の対象範囲と例外をわかりやすく整理する

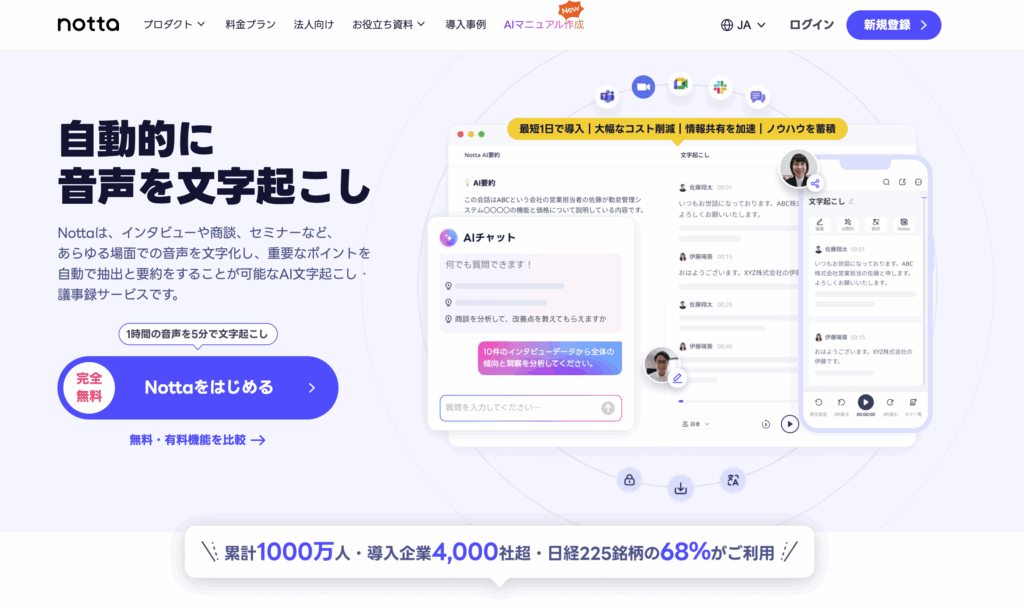

Nottaの無料枠は、主に音声の文字起こし時間に焦点が置かれています。しかし、プランやキャンペーンによっては、利用できる機能に違いが出ることがあります。まずは、Nottaが提供する機能のうち、「録音」「ファイルの取り込み」「編集」「エクスポート」のどこまでが無料で使えるのかを確認しましょう。

特に、録音時間には制限がある一方で、議事録の編集や共有は無料でできる、といったように、機能によって無料か有料かの境界線が異なります。Nottaの無料時間の上限を把握しておくことで、検証計画が立てやすくなり、「気づいたら無料枠を使い切っていた」という事態を防げます。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

録音・インポート別のカウント方法と消費の考え方

Nottaの無料時間のカウント方法は、録音とファイルのインポートで異なります。

- 録音の場合: アプリで音声を記録した分だけ、時間が消費されます。

- インポートの場合: 読み込んだ音声ファイルの長さ(時間)に応じて、消費されます。

長時間の会議音声を試そうとすると、無料枠を一気に使い切ってしまうことがあるため、まずは「冒頭数分で品質を確認する」といった段取りが現実的です。テストする素材を短く分割して使うことで、Nottaの無料時間の減り方を見ながら、計画的に検証を進めることができます。

タイムスタンプや話者分離など機能制限の有無

無料枠では、すべての機能が使えるわけではありません。高度な機能や出力フォーマットが制限されている場合があります。

- 機能制限: 評価の目的が「議事録の精度確認」なのか、「配信用台本の生成」なのかで、必要な機能は異なります。

- 出力フォーマット: 無料枠では、テキスト形式でのエクスポートしかできない、といった制限があることも。

まずは、文字起こしの精度や基本的な使い勝手を評価するために、必要最低限の機能で品質を判断しましょう。その上で、「この機能が有料なら使いたい」と感じる部分だけ、有料プランで補うと無駄がありません。

日次・月次・初回トライアルの上限とリセットの扱い

Nottaの無料時間には、「一度きりの初回ボーナス」「月ごとの上限」「日ごとの制限」など、複数の上限概念が絡むことがあります。

- 初回トライアル: 新規登録時のみに付与される、比較的長い時間(例:120分)の無料枠。

- 月ごとの上限: 毎月、決まった時間にリセットされる無料枠。

リセット日は、契約日ベースか月初ベースかで実感が変わるため、最初に把握しておくと計画的に使えます。Nottaの無料時間の残量を定期的に確認する習慣をつけることで、急な利用時に困ることを防げます。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

スマホアプリとWeb版での差異と同期の前提条件

NottaにはiOS/AndroidアプリとWeb版があり、どちらを使っても同じアカウントに紐づきます。消費される無料時間は、どちらで録音しても合算される前提で運用しましょう。

- 差異: UIや機能の配置に若干の違いがあります。

- 同期: 端末をまたいで利用する場合、オンライン環境で同期されることが前提となります。オフラインで録音したデータは、オンラインになったタイミングで取り込まれ、その時点で無料時間が消費される点に注意が必要です。

日本語以外の言語対応で消費が変わるケース

Nottaは多言語に対応していますが、言語やモデル選択で処理負荷が変わり、提供条件が異なることがあります。まずは日常の利用言語である日本語を前提に、無料枠を試してみましょう。

その上で、多言語での利用を検討する場合は、精度と速度のバランスを見てから、次の検証範囲を広げるのがおすすめです。

無料から有料への移行タイミングの見極め方

無料枠では足りなくなったと感じたときが、有料プランへの移行を検討するタイミングです。

- 指標: 毎週の会議記録や長時間の取材起こしなど、継続的な作業で無料時間が足りなくなる場合。

- メリット: 有料プランに移行することで、作業時間の大幅な短縮と、出力品質の安定が期待できます。

notta 無料 時間の消費ペースを観察し、作業の再現性や効率を並べて比較することで、移行すべきタイミングを客観的に判断できます。

安全に試すためのアカウントと支払い設定の注意

無料体験の後に、自動的に有料プランへ切り替わるサービスも存在します。Nottaの公式サイトで、その点を確認しておきましょう。

- 決済設定: 無料期間中に決済手段の登録が求められる場合、更新日や解約手順を事前に把握しておくことで、意図しない請求を防げます。

- 業務利用: 業務で利用する場合は、領収書の取得方法や請求書払いの可否も事前にチェックしておきましょう。

nottaの無料時間は足りる?節約テクと有料活用のコツ

- 短時間サンプルで精度確認してから本番に入る方法

- 長尺音声をチャプター分割して枠消費を平準化する手順

- バックグラウンド雑音対策で再処理を減らす基本

- 固有名詞の辞書登録や用語統一で修正時間を短縮

- 書き出し形式と共有設定で二度手間を避けるコツ

- 有料プランの違いと最小コストでのアップグレード案

- 教育・法人向けディスカウントの検討ポイント

notta 無料時間を使った効果的な検証方法

Nottaの無料時間を最大限に活用するには、最初から長時間の音声を試すのではなく、短時間で品質を検証することから始めましょう。導入初日は、1〜3分の短い素材で、文字起こしの精度、話者分離の正確性、そして句読点の入り方を確認します。ここで問題なければ、本格的な利用に進む判断ができます。

長尺音声をチャプター分割して枠消費を平準化する手順

長時間の音声ファイルをそのまま取り込むと、文字起こしの失敗時に最初からやり直す必要があり、貴重な無料時間を無駄に消費してしまいます。

これを避けるには、音声をチャプターごとに分割して取り込むのが効果的です。会議なら議題ごと、取材なら質問ごとに分割することで、ノイズが多い部分だけを再処理でき、総消費時間を抑えることができます。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

バックグラウンド雑音対策で再処理を減らす基本

雑音の多い環境で録音すると、文字起こしの誤変換が増え、後からの修正に多くの時間がかかります。

- マイク位置: マイクを話者に近づけて、音声をクリアに拾う。

- 反響の少ない部屋: 雑音や反響を減らすために、静かな部屋を選ぶ。

- 換気音: エアコンや換気扇の音など、不要なバックグラウンドノイズを管理する。

これらの対策だけでも精度が上がり、結果的にnotta 無料時間の浪費を防げます。

固有名詞の辞書登録や用語統一で修正時間を短縮

文字起こしでは、社名、製品名、人名などの固有名詞が誤変換されがちです。Nottaに語彙登録機能があれば、事前にこれらの言葉を登録しておくことで、誤変換を減らせます。

また、事前に表記ルール(例:「AI」は半角英字、「チャットGPT」はカタカナなど)を決めておくと、後の修正作業が楽になり、無料枠の範囲でPoC(概念実証)を効率的に終えられます。

書き出し形式と共有設定で二度手間を避けるコツ

Nottaで文字起こししたデータを、どのように使うかを最初に決めておきましょう。

- 目的が議事録共有の場合: テキストと共有リンクで十分です。

- 目的が台本作成の場合: タイムコードや話者名付きで書き出すと、編集作業がスムーズに進みます。

求める出口を先に決めておくことで、不要な再処理や再エクスポートの手間を省くことができます。

有料プランの違いと最小コストでのアップグレード案

無料枠の利用実績から、月間の作業量が増えてきたら、有料プランを検討するタイミングです。

- アップグレードの定石: 最小プラン(例:月30時間)から始め、必要に応じて上位プランに段階的に上げていくのが、最も無駄がなく安全な方法です。

- コスト比較: 初月割引や年額プランの総額を比較し、固定費と運用の手間を合わせて判断しましょう。

無料枠での実績を基準にすれば、失敗は少なくなります。

教育・法人向けディスカウントの検討ポイント

学校や法人での導入を検討している場合は、個人プランとは異なる価格体系やサービスが用意されていることがあります。

無料枠での検証: まずは無料枠で十分に試し、要件が固まってから正規の見積もりを取るのがスムーズです。

検討ポイント: 席数割引、請求書払いの可否、高度な管理機能(SSOなど)の有無。

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

よくある質問

まとめ|無料枠の特性を理解し計画的に検証する

- 対象範囲・機能制限・購入経路の違いを先に確認する

- 録音とインポートで消費が変わる前提を理解して選ぶ

- 短尺サンプルで精度を見極めてから本番を処理する

- 長尺は分割して再処理の損失を局所化する

- 雑音対策と語彙登録で誤変換と手戻りを減らす

- 残量・リセット方式・更新日を把握し計画的に使う

- 書き出し形式を事前に決め二度手間を避ける

- 業務は請求書や領収書の実務条件も確認する

- 足りないと感じたら最小プランから段階的に移行する

- 最終判断は公式案内の最新条件を必ず参照する

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️