建物を下から見上げた構図は、迫力やスケール感を演出できる魅力的な視点です。イラストや建築パース、漫画やアニメなどでもよく用いられる手法ですが、正しく描くには遠近法やパースの知識が欠かせません。

この記事では、「下から見上げる構図 建物」というテーマに沿って、構図の基本、描き方のコツ、注意点、そしてAIを活用した参考方法までをわかりやすく解説していきます。初心者の方でも安心して描き進められるよう、具体例やテンプレートも多数ご紹介します。

- 見上げ構図の基本と建物ならではの描き方の違いがわかる

- 消失点やパースの取り方を具体例とともに解説

- 実際の描写で活かせる構図の工夫や演出方法を紹介

- AIツールや素材サイトを使った参考資料の探し方もわかる

下から見上げる 構図 建物はどう描く?基本の考え方

- 下から見上げる構図とはどんな視点?

- 建物を見上げる構図の魅力とは?

- 見上げ構図で押さえるべきパースの基本

- 消失点とアイレベルの取り方は?

- 見上げと魚眼レンズの違いは?

下から見上げる構図とはどんな視点?

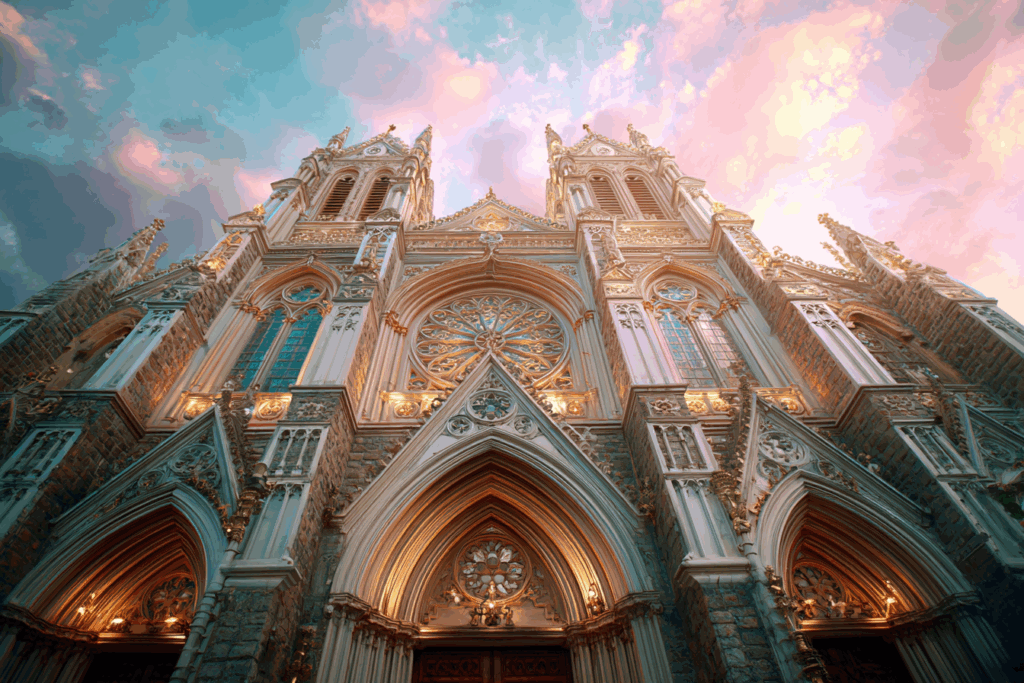

「下から見上げる構図」とは、被写体をカメラや目線よりも高い位置からとらえる視点のことです。

この構図を使うと、対象が大きく・威圧的・迫力のある印象になります。

建物をこの視点で描くと、空へと伸びるようなスケール感や、人間との対比による奥行きを感じられます。

とくに都市の高層ビルなどでは、臨場感を演出するのに効果的です。

建物を見上げる構図の魅力とは?

建物を見上げる構図の一番の魅力は、高さ・威厳・空間の広がりを視覚的に伝えられる点です。

たとえば、高層ビルや神社の鳥居、歴史的な建築物などをこの構図で描くと、「圧倒されるような存在感」が生まれます。

また、空を背景にすることで開放感やドラマチックな印象を与えることもできます。

建物のデザインや装飾の「下からしか見えない」部分が際立つのも、この構図の特徴です。

見上げ構図で押さえるべきパースの基本

見上げ構図では、正確なパース(遠近法)を理解しておくことが重要です。

とくに建物のような直線が多い対象物では、少しのズレが違和感につながります。

多くの場合、「3点透視図法(3点パース)」が使われます。

- 横方向(左右)の消失点が左右に設定され

- 縦方向の消失点が画面の上に置かれる

ことで、上に伸びていく建物の高さ感がしっかりと表現できます。

消失点とアイレベルの取り方は?

消失点とは、パース線が集まる「奥行きの終点」みたいなもの。

建物の見上げ構図では、縦の消失点をかなり高く取るのが基本です。

一方で、**アイレベル(視線の高さ)**はカメラの位置、つまり「自分の目の高さ」にあたります。

- 背の低い人物からの見上げ → アイレベルは低く

- ドローン視点での見上げ → アイレベルは高く

というように、描きたい視点に応じて調整しましょう。

見上げと魚眼レンズの違いは?

「見上げ構図」と「魚眼レンズ構図」は似ているようで少し違います。

- 見上げ構図:縦のパースを意識して奥行きと高さを表現

- 魚眼構図:180度近くの視野を一度に取り込み、全体が湾曲したような表現

つまり、魚眼はより誇張されていて、建物がぐにゃっと歪んだように見えるのが特徴です。

見上げ構図はあくまで「写実的な遠近感」を伝える手法なので、よりリアルな描写に向いています。

建物の見上げ構図を描くコツと注意点

- 高層ビルと低層建築で描き分けるには?

- 建物全体を見せるか一部に焦点を当てるか

- 空・雲・太陽とのバランスのとり方

- 建物に奥行き・立体感を出す影の工夫

- 人物や木を添えるとスケール感が出る?

高層ビルと低層建築で描き分けるには?

高層ビルと低層建築では、スケール感と視線の角度を調整することで効果的に描き分けることができます。

- 高層ビル:見上げる角度を強くし、縦方向のパースをしっかり効かせる。消失点を画面の外に置くことで圧倒的な高さを表現。

- 低層建築:角度を抑えめにし、建物のディテールを強調。建築の「人との距離感」が伝わる構図にすると自然です。

それぞれの建物の特徴や用途に合わせて、パースの強弱をつけるのがコツです。

建物全体を見せるか一部に焦点を当てるか

構図を決める際に重要なのが、「建物を全部見せるのか、それとも一部にフォーカスするか」という選択です。

- 全体を見せる:都市のスケール感や建物の高さ、環境との関係性を伝えることができます。

- 一部を切り取る:装飾やデザイン、ディテールの美しさを強調したいときに最適。

とくに低層建築や特徴的な外装のある建物は、「部分描写」が映える場合もあります。

空・雲・太陽とのバランスのとり方

建物の見上げ構図では、背景となる空の表現も重要です。

- 空の色:朝焼け・青空・夕焼けなどで雰囲気が一気に変わります。

- 雲の流れ:奥行きを強調したいときは、建物に沿って縦方向に雲を描くと効果的。

- 太陽の位置:逆光でシルエット気味にするか、サイドからの光で陰影を出すかで印象がガラリと変わります。

空の存在感を意識して「構図全体の抜け感」を演出すると、よりリアルでダイナミックなイラストになります。

建物に奥行き・立体感を出す影の工夫

リアルな建物を描くためには、影と光の使い方がとても大切です。

- 側面に落ちる影や、窓枠の奥行きによる影

- 他の建物や電柱、人物の影が重なる部分

これらの陰影を入れることで、建物の立体感や素材感がぐっと引き立ちます。

とくに午前・午後・夕方などの時間帯によって影の長さが変わるので、時間設定を意識するとより自然です。

人物や木を添えるとスケール感が出る?

建物の大きさを伝えるためには、比較対象となる要素を入れると効果的です。

- 人物:小さく描けば描くほど、建物の巨大さが際立つ

- 木や街灯:建物に対して身近なサイズの物を描くことで、遠近感と現実味が増します

これにより「見る人に伝わるスケール感」を自然に演出でき、背景だけでなくストーリーのある構図にもなります。

見上げ構図の参考資料・AI活用のヒント

- MidjourneyやSDでの構図プロンプト例

- 写真や3Dモデルを下絵に使うテクニック

- フリー素材サイトで見上げ構図を探すには?

- 失敗しがちな構図パターンとは?

- 練習に使える描画アプリや補助ツールは?

MidjourneyやSDでの構図プロンプト例

MidjourneyやStable Diffusionでは、見上げ構図を再現するにはカメラアングルの指定が鍵になります。以下は代表的なプロンプト例です:

Midjourney用プロンプト例(高層ビル)a futuristic skyscraper, viewed from below, extreme perspective, clear sky, dramatic lighting --ar 2:3

Stable Diffusion用プロンプト(古い教会建築)a cathedral seen from bottom angle, gothic style, dramatic sky, sharp perspective, high detail

ポイントは以下:

- “viewed from below” や “bottom angle” のようなアングル指定

- 構図を引き締める “dramatic lighting” や “high perspective”

- アスペクト比(Midjourneyでは

--ar 2:3など)

見上げ構図は、建物のスケール感と空の広がりを同時に伝えるために、縦長比率の指定が効果的です。

写真や3Dモデルを下絵に使うテクニック

構図を安定させたいときは、写真や3Dモデルを下絵として活用するのも有効です。

- スマホで実際の建物を下から撮影した写真を元にする

- SketchfabやBlenderなどの無料3Dモデルを参考に、パースの確認や光の方向を確認

Stable Diffusionでは「ControlNet + Reference Image」を使うことで、正確なパースを活かした構図生成が可能になります。

フリー素材サイトで見上げ構図を探すには?

AI生成の参考資料として、フリー素材サイトも活用できます。おすすめは:

- Unsplash:建築写真が豊富。「low angle building」「upward skyscraper」で検索

- Pexels / Pixabay:街並み・教会・近未来建築など幅広い

- ぱくたそ / O-DAN:日本語でも探せるフリー素材が多数

実際の写真を見て、光の入り方・空の色・遠近感を学べるので、プロンプトの改良にも役立ちます。

失敗しがちな構図パターンとは?

見上げ構図でAI生成する際に、よくある失敗は以下の通りです:

- 構図が平坦で奥行きが出ない(パース指定が弱い)

- 建物が途切れる/歪む(アングル指定や画角ミス)

- 空の色が濃すぎて全体が暗くなる(lighting の調整不足)

- 人物を入れるとサイズ感が崩れる(キャラと背景のスケール不一致)

失敗を避けるには、「見せたい主役が何か」を意識しつつ、プロンプト内で視点や構図、パース感の強調を明記することが大切です。

練習に使える描画アプリや補助ツールは?

以下のツールは、構図設計や見上げアングルの確認に便利です:

- Posemaniacs/Magic Poser:人体とカメラ位置を自由に調整できる

- Blender:建物のモデリングと視点確認に最適な3Dツール(無料)

- Clip Studio Paint(3D素材):建物テンプレートやパース定規が使いやすい

- Procreate(iPad):写真をトレースしたり構図練習がしやすい

AI生成前に構図を手で確認しておくと、プロンプト精度も格段に上がります。

よくある質問(Q&A)

まとめ|下から見上げる構図 建物の描き方と遠近法のコツ

- 見上げ構図はパース理解が重要

- 建物の大きさと高さを意識する

- 消失点は高めに設定するのがコツ

- 空や雲と建物の比率に気をつける

- 建物の端が画面外に切れないように

- 光源と影で立体感を演出する

- ビルと住宅では見上げ角度を変える

- 人物を入れると奥行きが出る

- 写真や3Dモデルで下描きを用意

- AIで構図例を生成して参考にする