iPhoneやiPadの「ボイスメモ」で広がりを感じる録音ができる——そう聞くと気になりますよね。本記事では、ボイスメモのステレオ録音とは何かを出発点に、モノラルとの違い、向いているシーン、設定のコツ、編集・共有までを一気通貫で解説します。左右に音が分かれる仕組みや注意点を押さえておけば、会議から楽器演奏、環境音収録まで、目的に合ったベストな音で残せます。はじめての方も、失敗しやすい落とし穴を避けながら実践できます。

- ボイスメモのステレオ録音とはの定義と仕組みを把握できる

- モノラル/ステレオの向き不向きと失敗回避の判断軸

- 実機で迷わない設定手順と編集・共有の型を紹介

- 風切り音・位相ズレなどのトラブル対処を整理

ボイスメモのステレオ録音とは定義と仕組み・活きる場面を理解する

- 定義|左右2chの音場を捉える意味

- 仕組み|マイク配置と音像の関係

- 比較|モノラルとの使い分け基準

- 用途|講演/演奏/環境音での効果

- 限界|屋外ノイズと位相問題

定義|左右2chの音場を捉える意味

ボイスメモのステレオ録音とは、左右2つの独立したチャンネルに異なる音声情報を同時に記録し、再生時にその位置感や空間の広がりを再現する方式を指します。人間の耳が2つあることで音の方向を認識できるように、この手法では音源の奥行き、左右の移動、そして空間全体の広がりを生き生きと記録に残せます。特に、環境音やアコースティック楽器の演奏など、臨場感が求められる素材では、ステレオ録音の恩恵が大きくなります。一方で、記録する情報量が単一のモノラル録音よりも増えるため、マイクの位置や環境ノイズの影響も受けやすくなるという特性も持ち合わせています。

仕組み|マイク配置と音像の関係

ステレオ録音で音の定位(音像)を作り出す仕組みは、主にマイク間の**レベル差(音量の違い)と時間差(音の到達のズレ)**を利用しています。

- マイク配置: スマートフォン内蔵の複数マイクや、外部接続のステレオマイクを用います。自然な音場を記録するには、音源に対してマイクを対称的に配置することが重要です。

- 距離と間隔: マイク間の間隔が広すぎると、中央の音が薄く感じられる「中抜け」現象が起こりやすくなります。逆に狭すぎると、左右の分離感がなくなりモノラル録音に近い印象になってしまいます。最適な間隔と角度を見つけることが、リアルな音像を得るための鍵となります。

比較|モノラルとの使い分け基準

録音方式を選ぶ際は、最終的な利用目的から逆算して判断すると後悔が減ります。

- モノラル録音:

- 適している用途: 話し手の声の明瞭さを最優先する場合、議事録やインタビューなど、音源が一つに限定される用途、または騒がしい屋外などノイズが多い現場。

- 利点: データ容量が小さく、マイクの位置にシビアになる必要がなく、扱いが非常に安定します。

- ステレオ録音:

- 適している用途: 音楽演奏、自然の環境音、映画や動画の背景音など、臨場感や空間の奥行きを記録したい場合。

- 利点: 収録後にモノラルに変換するのは容易ですが、その逆は不可能です。臨場感を失いたくない素材は、最初からステレオで記録しておきましょう。

用途|講演/演奏/環境音での効果

ステレオ録音は、様々なシーンでその効果を発揮します。

- 講演・セミナー: 話し手の声だけでなく、会場全体の拍手や参加者の反応を左右のチャンネルで捉えることで、聞き手に講演会場にいるかのような臨場感を付加します。

- アコースティック演奏: ギター、ピアノ、ドラムなど複数の楽器が配置される場合、それぞれの楽器の位置関係が忠実に伝わるため、音源の構成が聞き取りやすくなります。

- 環境音: 川の流れ、鳥のさえずり、街の雑踏など、音の流れや奥行きが描写され、特に映像コンテンツの背景音として非常に相性が良いです。

より自然な音場を得るために、録音前にマイクの高さや角度を微調整するテストを行うと良いでしょう。

限界|屋外ノイズと位相問題

ステレオ録音は高性能な反面、いくつかの技術的な限界も存在します。

- 屋外ノイズ: 屋外では風切り音や交通騒音といった予期せぬノイズが左右の定位を崩しやすく、意図しない音像を作ってしまうことがあります。ウインドジャマー(風防)の使用は必須です。

- 位相のズレ: 複数マイクで同時に音を捉えるため、マイク間の距離設定が不適切だと、音の波形がズレる位相問題が目立つことがあります。これが起こると、特定の周波数帯域が打ち消し合って音が不自然になったり、立体感が損なわれたりします。

収録前には、対称的な配置とマイク間の距離を固定し、数十秒のテスト録音を習慣化して、音像に不自然さがないか確認することが重要です。

ボイスメモのステレオ録音とは設定手順・最適化・編集と共有の実務

- 設定手順|端末/アプリの事前確認

- マイク運用|距離・角度・高さの基準

- 入力管理|レベル/リミッター/風対策

- 編集基礎|正規化/ローカット/整音

- 書き出し|形式/共有/バックアップ

設定手順|端末/アプリの事前確認

録音を始める前に、使用する端末とアプリの設定を確認しておきましょう。

- アクセス許可と容量: アプリの設定でマイクへのアクセスが許可されているか、録音データの保存先(内部ストレージまたはSDカード)に十分な容量があるかを確認します。

- サンプルレート: 録音設定で、サンプルレートが目的に合った値(例:高音質を保つなら44.1kHz以上)になっているかチェックします。

- テストと確認: 外部マイクを使用する場合は接続を確認し、本番前に数秒のテスト録音を行います。必ずヘッドホンで聴き、左右の定位感とノイズの有無をチェックする習慣をつけましょう。

- フォルダ作成: 現場名やプロジェクト名で新規フォルダを作成しておくと、後からデータの整理が容易になります。

マイク運用|距離・角度・高さの基準

音源の種類に応じて、マイクの位置を最適化することが、自然なステレオ感を得る上で重要です。

- 二人対談: 端末や外部マイクを机の中心に置き、二人の話者からマイクまでの距離と角度が等しくなるように意識します。

- 演奏: アコースティック演奏の場合、マイクを音源の正面から1.5〜2m離し、高さは胸から顔の高さが目安です。

- 反射対策: 反射が強い部屋では、マイクを壁からできるだけ離し、可能であれば吸音材や厚手の布で初期反射を軽減すると、音の定位が安定します。

入力管理|レベル/リミッター/風対策

音割れやノイズによる失敗を防ぐために、録音レベルを適切に管理しましょう。

- レベル設定: 音量(レベル)のピークが**−12dBから−6dB**の間に収まるように調整し、過大入力による音の歪みを避けます。

- ノイズ対策: 屋外での録音時は、必ずウインドジャマー(風防)を用意します。人の声のポップノイズ(息がマイクに当たる音)は、マイクを口から少しずらすだけで軽減できます。

- NRリファレンス: 持続的なノイズ(エアコンの音など)が気になる場合は、収録前に数秒間の無音を録音しておくと、編集時のノイズリダクション(NR)の参考にできます。

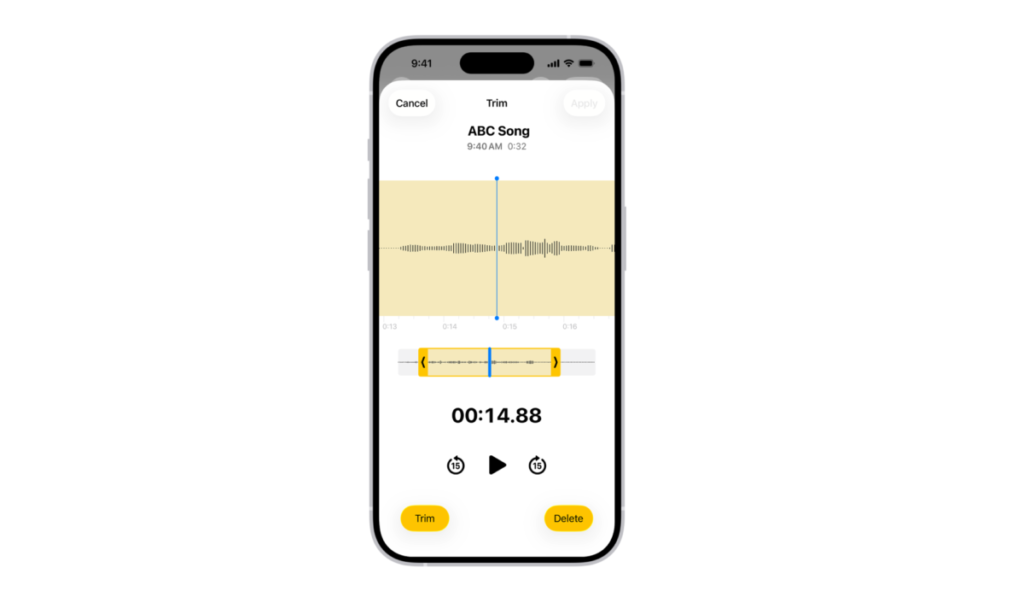

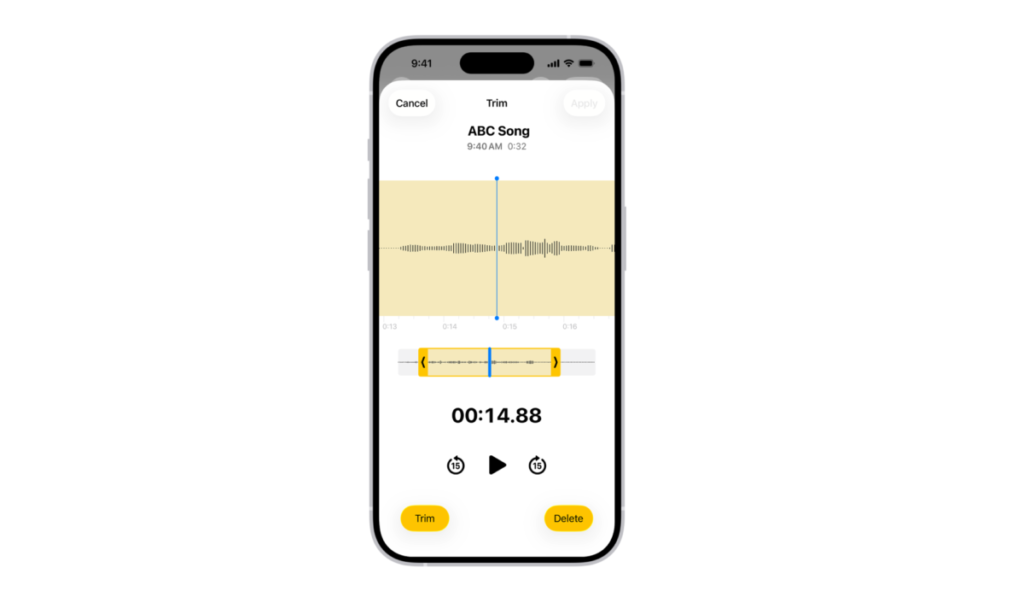

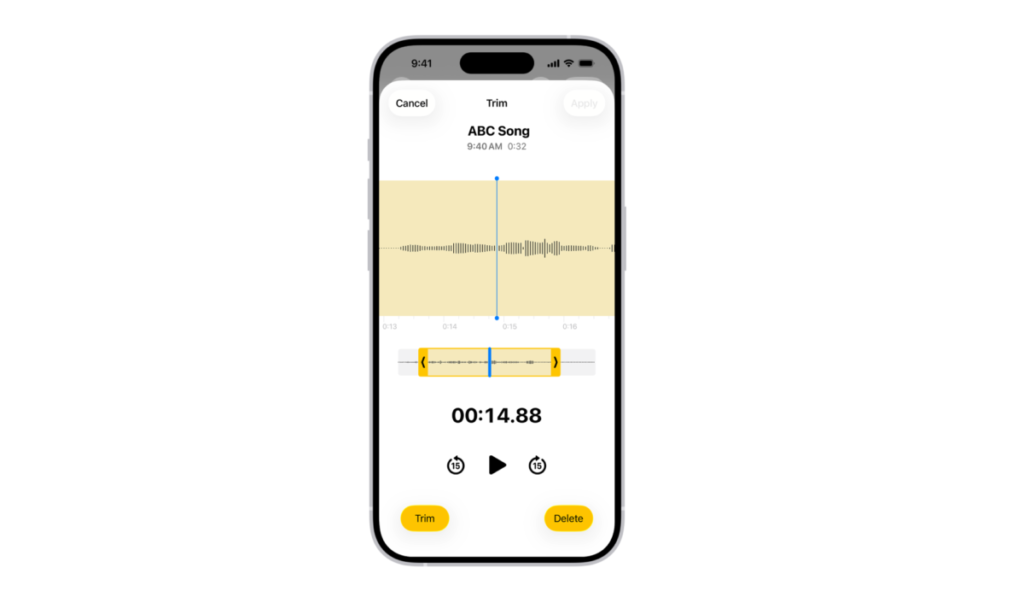

編集基礎|正規化/ローカット/整音

録音後の編集作業では、音質を向上させるための基本的な処理を行います。

- 正規化(Normalization): 音量を均一にし、全体の音圧を上げるために正規化を行います。

- ローカット(High-Pass Filter): 低域に存在する風切り音やマイクの振動によるノイズ(ハムノイズ)を軽減するためにローカットフィルターを適用します。

- ノイズリダクション: 耳障りな連続ノイズには、軽いNRを段階的に適用します。過度な処理は音が不自然な金属音になるため避けましょう。

- パン/ゲイン: 左右のバランスが極端に偏る場合は、パン(左右の定位)やゲイン(音量)で微修正を行います。

書き出し|形式/共有/バックアップ

最終的な書き出しとデータ管理の方法も重要です。

最終確認: 第三者と共有する前に、音量差、不要な無音挿入、トリム忘れがないかを最終確認します。

形式の選択:

配布: SNSやメールでの共有など、圧縮が必要な場合はAACやM4A形式で書き出します。

アーカイブ: 編集を継続する可能性や、高音質で保管したい場合は、非圧縮形式のWAVで保持します。

命名規則: ファイル名には「日付_現場_方式(ST/MONO)」といったルールを適用し、検索しやすくします。

二重保存: データ消失を防ぐため、PCとクラウドストレージ(Google Driveなど)の両方に二重で保存しましょう。

ボイスメモのステレオ録音とは注意点と誤解・トラブル対処で品質を守る

- 誤解|ステレオ=常に高音質ではない

- 混在素材|モノラル編集との付き合い方

- 位相ズレ|ヘッドホンでの確認手順

- 騒音環境|収録前の環境コントロール

- 権利配慮|利用許諾・配布範囲の明確化

誤解|ステレオ録音=常に高音質ではない

ステレオ録音は「高音質」だと誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。音の広がりや臨場感は増しますが、肝心な言葉の明瞭さが失われる場面もあります。

- モノラルが有利な場面: 騒がしい会場や、議事録のように声の聞き取りやすさが最優先される用途。音源が一つの場合は、ステレオで録音するとノイズだけが広がり、かえって明瞭さが損なわれることがあります。

- 判断の基準: 最終用途を考え、ボイスメモのステレオ録音がどの場面で「付加価値」となるか(例:臨場感、位置関係)、それとも「ノイズ」となるかを見極めることが重要です。

混在素材|モノラル編集との付き合い方

動画編集や配信では、モノラルで収録したナレーションとステレオで収録したBGMのように、音声素材が混在しがちです。

- サミング時の注意: ステレオ素材をモノラルに変換(サミング)すると、左右の音の足し合わせによって音量(ラウドネス)が変わることがあります。

- 調整: 編集ソフトで、最終的な基準ラウドネス(音圧の基準)に合わせて音量を再調整しましょう。

- 不可逆性: モノラルで記録された素材を、後からステレオに戻すことは技術的に困難です。そのため、最初の録音方式の選択が非常に重要です。

位相ズレ|ヘッドホンでの確認手順

ステレオ録音で音像が不安定になる主な原因の一つが「位相ズレ」です。左右のチャンネルで同音の波形が打ち消し合い、音が細く、奥行きのない「スカスカ」な音になってしまいます。

- モノラルチェック: 編集時に左右のチャンネルを混ぜて再生する「モノラルチェック(L+R)」を行いましょう。このとき、音が極端に細くなるようであれば、位相ズレが発生しています。

- 現場での確認: マイク間の距離や角度が適切かを見直しましょう。外部ステレオマイクを使用している場合は、ケーブルの接触不良も位相ズレの原因となることがあるため、予備のケーブルを携行しておくと安心です。

騒音環境|収録前の環境コントロール

録音環境をコントロールするだけで、音質は劇的に改善します。

- 環境ノイズの調整: 空調の電源を切る、窓やドアを閉めて外部の交通騒音を遮断するなど、収録前にノイズの原因をできるだけ取り除きます。

- 振動対策: 机の振動がマイクに伝わって発生するノイズは、マイクスタンドを使用したり、マイクの下に布や防振パッドを敷いたりすることで減衰させましょう。

- 残響の最小化: 人が多い場所では、音源にマイクを近づける近接収音を徹底し、余計な残響を最小限に抑えることが重要です。

権利配慮|利用許諾・配布範囲の明確化

ボイスメモを公開・配布する際は、権利関係の配慮が不可欠です。

個人情報: 個人情報が含まれる場合は、公開前に加工や匿名化を検討しましょう。

混入素材の確認: 会場のアナウンス、流れているBGM(著作権)、登壇者の発言(肖像権・著作権)が混入していないかを確認します。BGMが混入している場合は、配布前に権利関係をクリアにする必要があります。

事前の合意: 登壇者や演奏者の同意、録音する範囲、そして最終的な公開範囲(例:社内限定か、一般公開か)を文書で合意しておくと安心です。

よくある質問

まとめ|“用途→方式→配置→確認”で迷わない録音設計

- 最終用途から逆算し、ステレオ/モノラルを選ぶ。

- マイクは音源に対して対称・等距離・適正高さを維持する。

- ピーク−12〜−6dB、風防常備、無音サンプルを録る。

- 屋外や反射の強い部屋では事前テストを徹底する。

- 編集は正規化→ローカット→軽いNRの順で最小処理。

- 定位や位相はヘッドホン+モノラルチェックで検証。

- ファイル命名とクラウド二重保存で後工程を守る。

- 公開前に権利・同意・配布範囲を再確認する。

- モノラル合成時の音変化に備え、左右差を補正する。

- 短いテスト→本番の順で“再現できる”配置を固める。