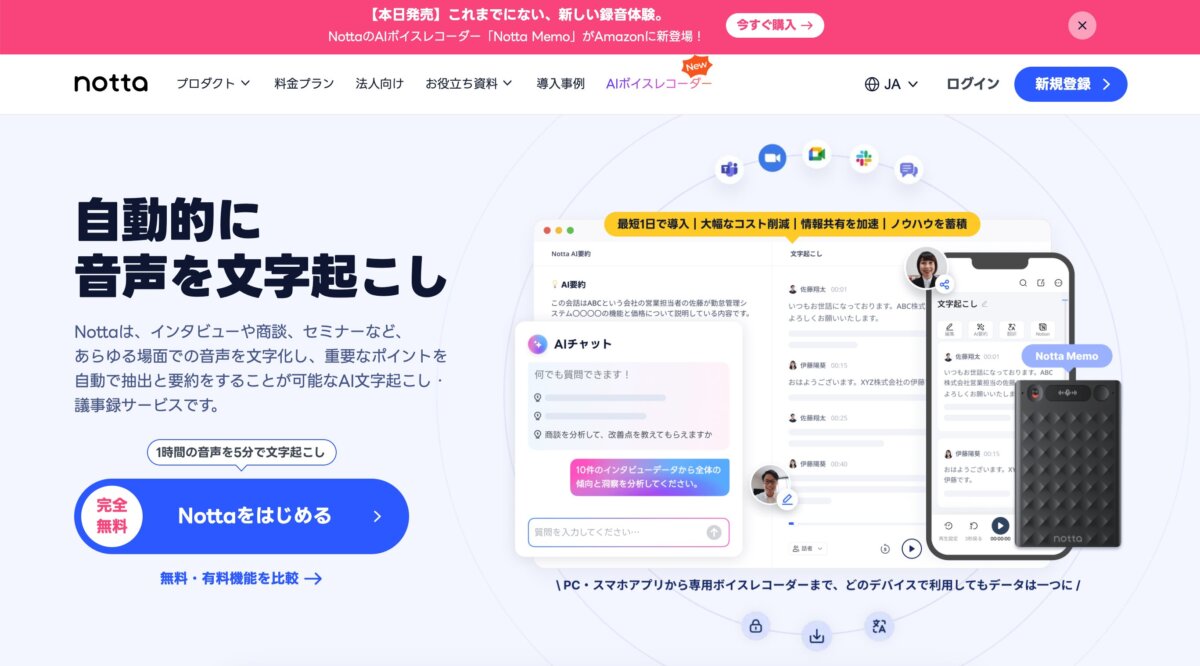

「notta botとは?」にお答えします。notta botは、Zoom・Google Meet・Microsoft Teams・Webexなどのオンライン会議に自動参加し、録音・文字起こし・要約まで一気にこなすAIメモ取りボットです。本記事では基本機能や料金、安全運用のコツを整理して実務連携のヒントをまとめました。

- notta botの基本機能・対応会議・導入手順が一望できる

- 料金や無料枠の境界、権利や個人情報の配慮を保守的に解説

- 社内規定に合わせた安全運用チェックリストを提供

| 🎖️あなたの“時間”を生み出す Notta bot の価値 | 🎖️ 挫折させない 「万全のサポート体制」 |

|---|---|

| ✅ 会議中のメモ取りをゼロに。議事録作成の手間を 完全自動化 ✅ 要点・タスク・決定事項を AI が自動抽出。会議後の整理が即完了 ✅ 過去の議事録を一発検索。探す時間を 劇的に短縮 ✅ 話者分離で「誰が何を言ったか」が明確。責任範囲が可視化 ✅ Googleカレンダー連携で 会議に自動参加(参加忘れゼロ) | ✅ 24時間いつでも使える 自動議事録ツール。人手が足りない時の強力な助っ人 ✅ 自動参加が不安な場合は「手動参加」も選択可能で安心 ✅ 共有リンクの権限設定で 情報漏えいを徹底ガード ✅ 誤転写が起きた場合も、音声と照合して簡単に修正 ✅ チーム共有や公開範囲の制限など、実務向けの安全機能が充実 |

- ブラウザだけで完結。ダウンロード不要で 導入が5分で終わる

- Zoom・Meet・Teams・Webexに対応。 今の会議のまま使える

- スピーカー分離・要点抽出・検索・共有、全部そろっている

- 会議の自動参加で「参加忘れ」がゼロに

- 要約の精度が高く、会議の読み返し時間を最大70%削減

- 権限管理・パスワード・リンク期限など セキュリティ機能も豊富

- パーソナルでもチームでも使える柔軟な料金プラン

- 重要会議では「人の最終チェック前提」で使えば安全性も担保

利用者の声

女性

🎤 利用者の声①(女性・広告/販促)

★★★★★ 5.0

精度の高い文字起こしで、会議後の議事録作成が劇的にラクに。Zoom連携で聞き逃しゼロ、共有までが早くなりました。男性 🎤 利用者の声②(男性・製造業)

★★★★★ 5.0

アップロードだけで高精度の文字起こし。

話者識別が優秀で、誰の発言か分かりやすく議事録整理が一気に効率化。女性 🎤 利用者の声③(女性・社内情報システム)

★★★★★ 5.0

自動要約と話者識別で議事録専任が不要に。

録画を上げるだけで実務に使える形にまとまり、会議後の業務が時短できました。出典:https://www.itreview.jp/products/notta/reviews#review-220010

こんな“未来”を目指すあなたにおすすめ

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️

notta botとは?対応会議と主な機能を解説

- notta botの「自動参加・録音・文字起こし」基本機能とは

- Zoom・Meet・Teams・Webexなど対応プラットフォーム

- スピーカー分離・要約・検索と共有で業務効率を上げる

- Googleカレンダー連携で会議に自動参加させる手順

- 無料と有料プランの違い・利用上限の基礎知識

notta botの「自動参加・録音・文字起こし」基本機能とは

notta botは、オンライン会議の議事録作成を自動化するツールです。

その最も基本的な機能は、予定されたオンライン会議に自動で参加し、会議中の音声をリアルタイムで録音しながら、同時に文字起こし(文字起こし)を行うことです。

これにより、会議参加者はメモを取る必要がなくなり、議論に集中できます。会議終了後には、notta botが自動的に要点サマリを作成し、会議の重要な内容を素早く把握できるようになります。

生成された議事録は、キーワードで検索可能になるため、後から特定の発言や決定事項を探すのが非常に簡単です。これにより、議事録の確認作業や、会議内容の抜け漏れ防止に役立ち、業務効率を大幅に向上させることができます。

Zoom・Meet・Teams・Webexなど対応プラットフォーム

notta botは、ビジネスで広く利用されている主要なオンライン会議プラットフォームに対応しています。

公式サイトの機能ページにも明記されている通り、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Webexといったサービスとシームレスに連携します。

これにより、普段使用している会議ツールに特別な設定や追加のソフトウェアをインストールすることなく、そのままnotta botを導入できます。社内の標準会議ツールに合わせて導入しやすいのが大きな利点であり、多くの企業で利用されています。

スピーカー分離・要約・検索と共有で業務効率を上げる

notta botは、文字起こしだけでなく、その後の議事録活用を効率化する豊富な機能を備えています。

- スピーカー分離: 誰がどの発言をしたかを自動的に識別し、話者ごとにラベル付けしてくれます。これにより、議事録の可読性が大幅に向上し、発言の責任の所在を明確にできます。

- キーワード検索: 議事録全体から特定のキーワードやフレーズを瞬時に見つけ出すことができます。

- 要約: AIが議事録の内容を分析し、章立てされた要約や、ToDoリスト、アクション項目などを自動で抽出します。これにより、会議の振り返りや、次のステップの確認が非常にスムーズになります。

- 共有: 議事録を共有リンクとして発行し、関係者だけがアクセスできるようにアクセス権を限定することも可能です。これにより、情報漏えいのリスクを下げつつ、スムーズな情報共有を実現できます。

これらの機能は、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮し、会議の内容を社内のナレッジとして蓄積・活用するのに最適です。

Googleカレンダー連携で会議に自動参加させる手順

notta botの自動参加機能を最大限に活用するには、Googleカレンダーとの連携が非常に便利です。

連携設定を完了させると、Googleカレンダーに登録された会議URL付きの予定をnotta botが自動で認識し、会議開始時刻になると自動で参加します。

これにより、参加を忘れる心配がなくなり、手間なく議事録を作成できます。

自動参加に不安がある場合は、会議URLをコピー&ペーストすることで、手動で参加させることも可能です。

なお、オンライン会議の録音と文字起こしを実施する際は、参加者にその旨を事前に伝え、全員の同意を得る必要があります。社内規程に沿った運用を徹底し、プライバシーに配慮しましょう。

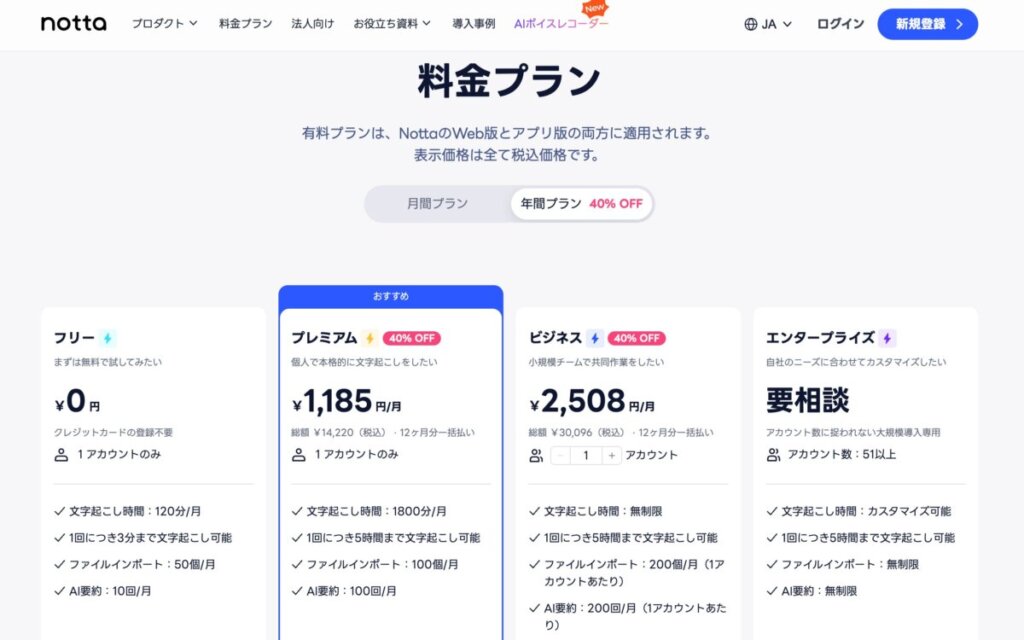

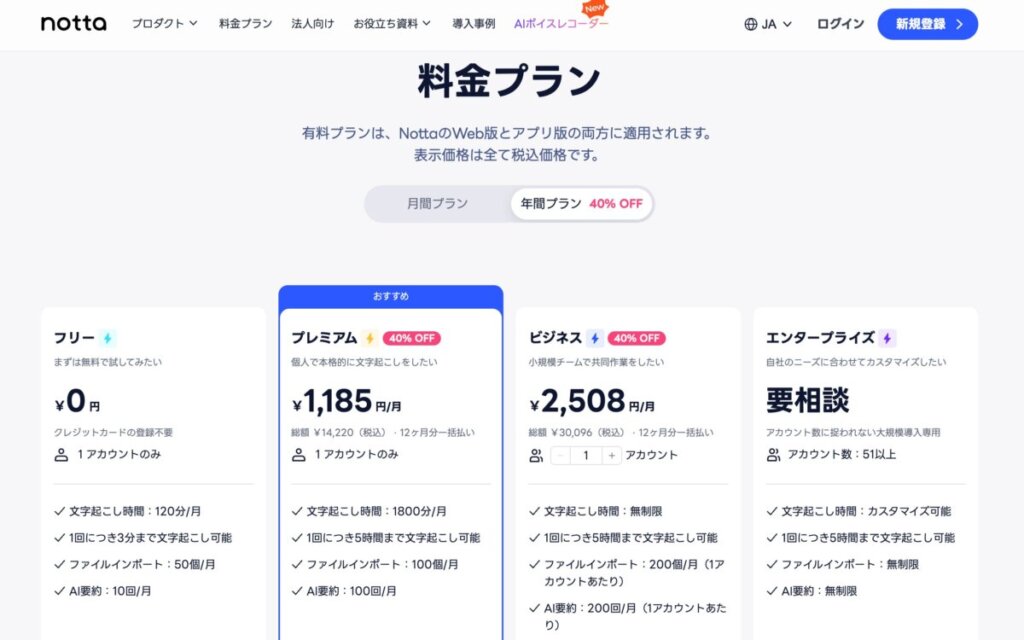

無料と有料プランの違い・利用上限の基礎知識

notta botには、無料プランと複数の有料プランが用意されています。

無料プランはあくまで試用向けで、利用できる文字起こしの分数や機能に制限があります。

例えば、1か月に利用できる分数や、1回の録音時間、要約機能の利用回数などに上限が設けられています。

一方、有料プランに加入すると、月額の分数上限が大幅に拡張されたり、長時間録音が可能になったり、より多くの要約機能が使えるようになったりします。

価格や各プランで提供される分数の詳細は、変更される可能性があるため、導入前には必ず公式サイトの「Pricing」ページとヘルプを確認してください。

まずはチームの平均的な会議時間や、必要な機能を洗い出すことで、最適なプランを選び、無駄なコストを抑えることができます。

notta botとは?料金・導入手順と安全運用のコツ

- 料金プランの比較ポイントと見積もりの考え方

- 導入前に整える社内ルールと参加者への同意取得

- 個人情報・機密の取扱いと共有リンクの権限設定

- 議事録テンプレとタグ運用で再利用性を高める

- 障害時・誤転写時のバックアップと検証手順

料金プランの比較ポイントと見積もりの考え方

notta botを導入する際、最適な料金プランを選ぶには、いくつかのポイントを比較検討することが重要です。

公式サイトでは、複数のプランが提供されていますが、単に月額料金を見るだけでなく、「月あたりの総会議分数」や「1回の最長録音時間」が、あなたのチームの会議スタイルに合っているか確認しましょう。

例えば、パーソナルプランは月1800分、1回の最長録音時間は300分という制限がある一方、ビジネスプランでは分数が3600分まで増えるといった違いがあります。短時間の会議が多いのか、長時間に及ぶ会議があるのかによって、最適なプランは変わります。

また、AIによる「要約回数」や「話者分離の精度」も重要な指標です。これらは議事録作成の効率に直結します。大人数での会議が多い場合は、「席数の拡張性」も確認しておくと安心です。

その他、年払い割引の有無や、エンタープライズ向けのSSO(シングルサインオン)や監査ログといった管理機能の有無も、大規模な導入を検討する際には見逃せないポイントです。

まずは小規模なチームで試用し、実際の利用実績や必要な機能を洗い出してから、段階的にプランを拡張していくのが最も安全で無駄のない方法です。

導入前に整える社内ルールと参加者への同意取得

notta botのような録音・文字起こしツールを導入する際は、法令や社内規程に沿った運用ルールを事前に整備することが不可欠です。

特に重要なのが、会議参加者への事前周知と同意取得です。会議の冒頭で録音・文字起こしを行う旨を伝え、全員の同意を得ることを徹底しましょう。外部ゲストが参加する会議では、招待メールや会議の概要にその旨を明記することがトラブル防止につながります。

また、「録音データの可否」「保存期間」「共有範囲」「削除依頼のフロー」といったルールを明確に定めておくことで、プライバシーや情報セキュリティに関わるリスクを大幅に下げることができます。国や地域によっては、録音に関する法的な要件が異なる場合があるため、その点にも注意が必要です。

個人情報・機密の取扱いと共有リンクの権限設定

notta botで議事録を作成する場合、特に顧客情報や未公開の機密情報に触れる会議では、情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。

生成された議事録の閲覧権限は、「社内限定」に設定し、公開リンクは使用を避けるのが基本です。どうしても共有が必要な場合は、有効期限付きのリンクや、パスワードを設定することで、情報へのアクセスを厳密に管理しましょう。

また、議事録の要約やテキストを二次利用する際には、個人情報や機密情報を匿名化したり、マスキングしたりするなどの対策を施します。不要になった会議記録は、定期的に削除する運用を徹底し、最小限の権限で安全性を確保しましょう。

議事録テンプレとタグ運用で再利用性を高める

notta botで作成した議事録を、チームのナレッジとして最大限に活用するためには、議事録テンプレートとタグの運用を標準化することが効果的です。

事前に「決定事項」「宿題」「期限」「担当」といったタグを統一して設定し、要約や発言に紐づけておきましょう。これにより、後から特定の情報を検索しやすくなり、振り返りや担当者への引き継ぎがスムーズになります。

また、プロジェクトごとに命名規則(例:YYYYMMDD_案件名_定例)を設けることで、議事録のアーカイブ管理が安定し、必要な情報を素早く見つけられるようになります。

障害時・誤転写時のバックアップと検証手順

AIによる文字起こしは非常に便利ですが、完璧ではありません。ネットワークの不調や、複雑な専門用語、複数の話者が同時に発言した場合、誤転写が発生する可能性があります。

万が一、音声が乱れたり誤転写が発生したりした場合は、会議の録画データやチャットログで内容を補完しましょう。特に、固有名詞や数値は必ず一次資料(ドキュメント、プレゼン資料など)で検証し、手動で修正します。

notta botは「ベストエフォート」のツールであることを理解し、過信せず、最終的な議事録は必ず人間の目でチェックすることを前提としましょう。

notta botとは?AIを活用した議事録作成と情報共有の未来

- AIを活用した議事録作成と情報共有の未来

- AI議事録ツールがもたらすビジネスへの具体的なメリット

- AI議事録ツールを安全に導入するためのステップ

AIを活用した議事録作成と情報共有の未来

AIによる議事録作成ツールは、単なる文字起こしを超え、企業の働き方を根本から変えようとしています。Notta botのようなツールは、会議の自動記録と要約を通じて、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮します。これにより、参加者は議論に集中でき、より生産的な会議が実現します。

また、AIが抽出した議事録の要点やアクション項目は、社内のナレッジとして蓄積され、過去の議論を瞬時に検索できるようになります。この効率的な情報共有の仕組みは、プロジェクトのスムーズな進行を助け、チーム全体の生産性を向上させます。今後は、さらに多くの企業がAIを活用した議事録管理を標準化し、よりスマートな働き方へと移行していくでしょう。

AI議事録ツールがもたらすビジネスへの具体的なメリット

AIを活用した議事録ツールは、業務効率化だけでなく、企業の成長に貢献するさまざまなメリットをもたらします。

議事録作成の自動化によるコスト削減

手作業で行っていた議事録の作成や整理、共有にかかる時間を大幅に削減できます。これにより、従業員はより価値の高い業務に集中できるようになり、人件費の削減にもつながります。

会議内容の可視化とナレッジ共有の促進

AIが生成する議事録は、誰がいつ何を発言したかを明確に記録します。これにより、会議の内容が可視化され、議事録を社内のナレッジベースとして活用できます。過去の議論を検索しやすくなり、チームメンバーが必要な情報をいつでも参照できます。

コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化

会議中にメモを取る必要がなくなるため、参加者は議論に積極的に参加できます。また、AIが抽出した要点やアクション項目を共有することで、次のステップが明確になり、迅速な意思決定を促します。

働き方の柔軟性向上

リモートワークやハイブリッドワークが普及する中で、AI議事録ツールは不可欠な存在です。会議に参加できなかった人でも、議事録を後から確認できるため、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をサポートします。

AI議事録ツールを安全に導入するためのステップ

AI議事録ツールを効果的に活用するためには、セキュリティとプライバシーへの配慮が欠かせません。

社内ルールの策定と参加者への周知

録音や文字起こしを行う場合は、事前に参加者全員にその旨を伝え、同意を得ることが法律や社内規程に沿った運用に不可欠です。社内の利用目的や、個人情報の取り扱いに関するルールを明確に定め、全従業員に周知しましょう。

権限管理とセキュリティ設定の徹底

議事録に機密情報が含まれる場合は、閲覧できるメンバーを限定し、共有リンクにはパスワードや有効期限を設定するなど、アクセス権限を厳密に管理します。

継続的なモニタリングと評価

導入後も、ツールの運用状況を定期的に確認し、セキュリティリスクや課題がないかを検証しましょう。AIの誤認識による誤転写などが発生した場合に備え、手動での修正フローも確立しておくことが重要です。

よくある質問

まとめ|notta botとChatGPT画像で会議資料を最短構築

- ボットで録音・転写・要約を自動化して初稿を高速化

- 対応プラットフォームは主要会議ツールで導入が容易

- 料金は分数・最長録音・要約回数・席数で見積もる

- 録音同意・保存期間・権限設定を社内規程に合わせる

- 固有名詞・数値は一次情報で人が最終チェック

- 共有リンクは限定公開+期限設定で情報漏えい防止

- 検証→段階導入→標準化の順で安全に活用する

\ 今なら無料トライアル&自動参加ボットがすぐ使える!/

🎉 会議のムダをゼロに!AI議事録で生産性アップ 🎉

🎁 初回利用者限定:チーム全員で使える無料トライアル実施中!

AI要約・話者分離・自動参加のフル機能を今すぐ体験できます🏃♀️